WWW. CASACULTURALE (Sezione lettura) DICEMBRE 2014 I RAGAZZI DI VIA PENISPERNA. Dal libro di Michelangelo DE MARIA

|

|

|

- Beniamino Lazzari

- 6 anni fa

- Visualizzazioni

Transcript

1 CASA CULTURALE di SAN MINIATO BASSO WWW. CASACULTURALE (Sezione lettura) DICEMBRE 2014 I RAGAZZI DI VIA PENISPERNA FERMI ENRICO Dal libro di Michelangelo DE MARIA LA PRECOCE FORMAZIONE DI UNO SCIENZIATO Enrico Fermi nacque a Roma nel 1901, ultimo di tre figli, da famiglia piacentina. Il padre era un ispettore delle ferrovie. Venne battezzato ma né a casa né a scuola ricevette una educazione religiosa e restò agnostico per tutta la vita. Il suo interesse per la fisica e la matematica si manifestò assai presto. Ancora ragazzo cercava libri usati sulle bancarelle di Campo dei Fiori. Trovò un trattato di fisica di 900 pagine, scritto in latino da Andrea Caraffa, se lo studiò a fondo: il tomo trattava di meccanica dei mezzi continui e discontinui, di ottica, di acustica, e di astronomia. 1

2 Nl 1915 morì per un intervento chirurgico alla gola il fratello Giulio di lui maggiore di un anno. Fu un colpo durissimo perché era il suo unico compagno di giochi e di studio. Nei mesi successivi fece amicizia con Enrico Persico che era stato compagno di scuola del fratello Giulio. Con Persico Fermi condivideva la passione per la fisica; nacque una profonda amicizia fra i due che durerà tutta la vita. A soli 25 anni tutti e due vinceranno le cattedre di fisica teorica bandite in Italia. Alla sua formazione scientifica durante il liceo giocò un ruolo importante un amico del padre, l ingegnere Adolfo Amidei, che fornì al ragazzo vari trattati matematici a livello universitario. Su questi libri Enrico Fermi, fra i 14 e 17 anni, studiò da autodidatta e imparò a padroneggiare tutti i settori della matematica. FU LA NORMALE DI PISA LA SUA GRANDE OCCASIONE Ancora Amidei riuscì a convincere il ragazzo, dopo il liceo, a non iscriversi all università di Roma ma a quella di Pisa ed partecipare quindi al concorso per entrare alla Scuola Normale Superiore di Pisa. Giulio Pittarelli, ordinario di geometria dell Università di Roma, uno dei commissari all esame, rimase sbalordito dalla profondità del tema trattato dal giovane e volle incontrare il ragazzo per sincerarsi che quel compito era farina del suo sacco. Nell ottobre del 1918 Fermi entrò all Università di Pisa come allievo interno della Scuola Normale Superiore al corso di laurea in matematica ma dopo poco passò a fisica. Negli anni pisani Fermi rafforzò l antica amicizia con Persico che era rimasto iscritto all Università di Roma e all amico diceva che già all inizio del secondo anno aveva dimostrato un singolare talento imprenditoriale: stava guadagnandosi molti soldini con le dispense di fisica sperimentale io le detto e un altro si occupa di scriverle e di stamparle. I guadagni sono divisi a metà. Il professor Luigi Puccianti, titolare della cattedra di Fisica Sperimentale e ricercatore di talento, si rese subito conto delle eccezionali doti del giovane studente romano e sapendo di non aver nulla ormai da insegnargli fu lui a chieder a Fermi di insegnargli qualcosa. All inizio del terzo anno di università cominciò a pubblicare i suoi lavori sulla rivista Nuovo Cimento e nei Rendiconti dell Accademia dei Lincei. All inizio del quarto anno di università Fermi pubblicò il suo primo lavoro importante di relatività generale e si inimicò quasi tutti i fisici italiani che avevano un atteggiamento di profonda diffidenza verso la relatività, di cui non comprendevano le astrusità dei metodi matematici propri di Fermi. Prima di laurearsi insomma il nostro normalista romano ne sapeva di più dei propri insegnanti della Normale di Pisa e di fisici delle altre università perché questi non sapevano esprimere un giudizio preciso sull opera di Einstein non disponendo di sufficiente cultura matematica per capire davvero cos era la relatività ristretta e quella generale. Mai si era visto un ragazzo di venti anni padrone dei segreti di settori difficili come la matematica e la fisica. Fermi però trovò l appoggio e l incoraggiamento di Giuseppe Armellini, ordinario di astronomia e meccanica celeste a Pisa. Fermi già intravedeva nel principio di equivalenza fra massa ed energia la possibilità di risolvere il problema degli alchimisti per la cui realizzazione si erano per tanti secoli rotti gli sforzi degli ingegni più eletti : ottenere la trasformazione di elementi chimici uno nell altro. Diceva infatti Enrico Fermi in un suo scritto del 1923: La teoria della relatività, oltre a darci una interpretazione chiara delle relazioni fra spazio e tempo, sarà forse, in un prossimo avvenire, destinata a essere la chiave di volta per la risoluzione del problema della struttura della materia, l ultimo e il più arduo problema della fisica. 2

3 A Pisa solo tre giovani avevano accesso quando lo volevano al laboratorio di fisica. Il direttore Puccianti aveva concesso loro la più totale libertà di iniziativa. Questi ragazzi erano Fermi, Franco Rasetti e Nello Carrara. Ben presto questi si resero conto che i tubi a raggi X di cui disponevano in laboratorio non erano adatti alle loro ricerche e decisero di fabbricarseli da soli. Alla fine riuscirono a far funzionare il loro apparecchio in modo soddisfacente e Fermi all inizio del 1922 decise d intraprendere la sua tesi di laurea con una tesi sperimentale usando questa apparecchiatura. IL TEORICO IN AZIONE : LA MECCANICA QUANTISTICA Subito dopo la laurea conseguita il 4 luglio 1922 Fermi tornò a Roma deciso ad intraprendere la carriera universitaria e ancora una volta trovò una persona, come l Amidei che lo aveva dirottato verso la Normale di Pisa, che capì subito come non si poteva sciupare questa mente solo nell insegnamento. Questa persona fu il senatore Orso Mario Corbino, professore di fisica sperimentale e direttore dell Istituto di fisica di via Panisperna. Corbino, alla fine del 1922, riuscì a fargli vincere una borsa di perfezionamento all estero che Fermi utilizzò per recarsi a Gottinga presso l istituto diretto da Max Born, uno dei padri fondatori della meccanica quantistica. Il giudizio espresso dalla commissione per l assegnazione della borsa di studio di perfezionamento dice tutto sullo spessore di questo ragazzo di 21 anni : Dotato di vigoroso ingegno e di studi profondi in matematica superiore e nelle questioni più ardue della fisica, dimostra già, a pochi mesi dalla conseguita laurea, una maturità scientifica che gli consente di trattare con sicurezza e con chiaro intuito problemi di fisica matematica e di fisica sperimentale(..) In presenza di siffatta feconda e poderosa attività ai primordi della carriera scientifica, non si può non rimanere ammirati e formulare voti perché col conseguimento del posto di perfezionamento questo concorrente abbia modo di allargare il campo delle sue conoscenze di fisica. In Italia Fermi era particolarmente isolato nelle sue ricerche di meccanica quantistica in quanto nell ambiente dei fisici italiani, a parte l amico Persico, non esistevano interlocutori validi e competenti con cui discutere questi problemi. Enrico Fermi si recò a Leida nel settembre del 1924 e vi rimase fini alla fine dell anno. Qui conobbe e frequentò i mostri sacri delle fisica come Albert Einstein e Hendrick Lorentz. Dopo il soggiorno a Leida Fermi fu chiamato a Firenze per l anno accademico come professore di fisica matematica e incontrò di nuovo il suo amico degli anni pisani Franco Rasetti con cui ricominciò a effettuare ricerche sperimentali di fisica atomica. Nel 1926 venne bandita la cattedra di fisica teorica a Roma e naturalmente la commissione giudicatrice di cui facevano parte Corbino e Garbasso fu unanime nel proclamare Fermi vincitore. Questo il finale del loro giudizio: Mentre gli sono perfettamente familiari i concetti più delicati della meccanica e della fisica matematica classica, riesce a muoversi con piena padronanza nelle questioni più difficili della fisica teorica moderna, cosicché egli è oggi il più preparato e il più degno per rappresentare il nostro paese in questo campo di così alta e febbrile attività scientifica mondiale. LA FAMA INTERNAZIONALE Nel settembre del 1927 fu organizzato un importante congresso internazionale di fisica a Como, per celebrare il centenario della morte di Alessandro Volta. 3

4 Al congresso partecipò tutto il gotha della fisica mondiale, fra cui una dozzina di vincitori di premi Nobel, e tutti i grandi artefici della nuova fisica quantistica, da Planck a Bohr, da Compton a Max von Laue, da Sommerfeld a Pauli e Heisenberg. Fu per Enrico Fermi un vero trionfo, e molti professori italiani rimasero stupiti che un giovane ventiseienne, appena noto in Italia, fosse già così celebre nel mondo. UNA NUOVA FORZA NEL NUCLEO DELL ATOMO Appena giunto a Roma nello stesso anno, il 1927, come professore di fisica teorica Fermi, d accordo con Corbino, decise di trasformare l Istituto di fisica in via Panisperna in un moderno centro di ricerca. Fu deciso di reclutare un gruppo di studenti di elevate capacità e passarono quindi da ingegneria a fisica Emilio Segrè, Edoardo Amaldi ed Ettore Majorana, tutti giovanissimi. Per capire il clima nuovo nel quale si lavorava in quell istituto basta rileggere quello che troviamo in uno scritto di Rasetti: La personalità unica di Fermi, la poca differenza di età fra docenti e discepoli, l affinità negli interessi scientifici e persino nelle ricreazioni al di fuori dell attività universitaria, creavano fra i membri dell Istituto un amicizia personale e un affiatamento che raramente hanno legato un gruppo di ricercatori. Nulla vie era di formale nel modo in cui Enrico Fermi ci insegnava le teorie fisiche più recenti, prima di tutte la nuova meccanica quantistica. Si tenevano riunioni che si potrebbero chiamare seminari, ma senza alcun orario o altro schema prestabilito, su argomenti suggeriti sul momento da una domanda che uno di noi faceva a Fermi, o da qualche risultato sperimentale che avevamo ottenuto e che si trattava di interpretare, o infine da un problema che Fermi stava studiando o che aveva risolto o che cercava di risolvere. Quei ricercatori capirono che la sola possibilità di grandi scoperte in fisica risiedeva nella eventualità di riuscire a modificare il nucleo interno dell atomo e allora Fermi si sforzò, con l aiuto del senatore Corbino, di creare un Istituto Nazionale di Fisica, dotato di mezzi adeguati. All epoca in cui Fermi ed i suoi decisero di orientare i loro interessi verso la fisica nucleare, si conoscevano già varie proprietà del nucleo atomico. Si sapeva, per esempio, che la maggior parte die nuclei erano stabili mentre altri erano radioattivi e quindi di trasformavano spontaneamente in nuclei di altri elementi con un diverso valore della carica elettrica. Il nucleo atomico era quindi una particella composta. Bisognava studiare le particelle che lo formano e le forze che lo tengono insieme. A quell epoca si conoscevano solo due particelle, il protone e l elettrone! Nel 1932 si ebbero nel mondo importanti scoperte che rivoluzionarono la fisica nucleare: James Chadwick scoprì il neutrone; Karl Anderson il positrone; Urey e Murphy scoprirono il deutone. In quell anno a Parigi si svolse un importante congresso di fisica nucleare dove il giovane Fermi fu incaricato di presentare una relazione sullo stato della fisica nucleare. LA RADIOTTAVITA ARTIFICIALE Nel 1934 Irene Curie, figlia di Marie e Pierre Curie, annunciarono la scoperta della radioattività artificiale. Questo annuncio diede a Fermi e al suo gruppo l occasione per iniziare una serie di ricerche sperimentali in fisica nucleare, per le quali nei due anni precedenti avevano acquisito le tecniche e messo a punto la strumentazione. Ebbero l idea di cercare di produrre nuovi elementi radioattivi utilizzando sorgenti di neutroni invece delle particelle alfa usate dai fisici francesi. 4

5 Volendo proseguire queste ricerche il più in fretta possibile, Fermi chiese ad Amaldi e Segrè di aiutarlo negli esperimenti e inviò un telegramma a Rasetti chiedendogli di tornare al più presto possibile dal Marocco. Iniziò così un periodo di lavoro molto intenso, organizzato in modo estremamente efficiente. In poco tempo vennero irradiati con neutroni una sessantina di elementi e in almeno quaranta di questi vennero scoperti nuovi elementi radioattivi. Lord Ernest Rutherford, l autorità mondiale nel campo della fisica nucleare, scriveva così in una lettera a Fermi: I suoi risultati sono di grande interesse e non dubito che in futuro saremo in grado di ottenere maggiori informazioni sul reale meccanismo di queste trasformazioni. Mi sembra proprio che lei abbia trovato un buon filone di ricerca Ciò sembra un buon augurio per il futuro della fisica teorica! Congratulazioni e i migliori auguri. Continui a inviarmi le sue pubblicazioni su questi argomenti. LA SORPRESA DELLA PARAFFINA! Le attività dei vari elementi radioattivi erano fino ad un certo momento classificate come forti, medie e deboli. Fermi decise di cercare di stabilire una scala quantitativa più precisa di queste attività ed il compito venne affidato a Bruno Pontecorvo che si era aggiunto al gruppo dopo essersi laureato a Roma. Pontecorvo notò che c erano certi tavoli di legno vicino ad un elettroscopio che sembravano aver proprietà miracolose, poiché l argento irradiato su questi tavoli acquistava un attività più intensa di quando veniva irradiato su un tavolo di marmo nella stessa stanza. Appena avvertito della cosa Fermi capì subito il perché del fenomeno e la riprova fu nell usare un pezzo di paraffina al posto del pezzo di piombo che sempre usavano tenere di fronte agli elementi da esaminare. Nello stesso pomeriggio l esperimento fu ripetuto nella fontana con i pesci rossi che si trovava nel giardino dell Istituto di via Panisperna: l acqua usata come filtro esaltava l intensità dell attivazione per un fattore che poteva variare da alcune decine ad alcune centinaia. Corbino capì subito che le applicazioni pratiche della scoperta avrebbero potuto essere molto importanti e convinse Fermi a brevettare subito il risultato. LA FINE DEL GRUPPO FERMI A partire dall estate del 1935 il gruppo Fermi cominciò a disperdersi: Rasetti si recò alla Columbia University dove prevedeva rimanere almeno un anno. Segrè trascorse l estate negli Stati Uniti e al suo ritorno si trasferì a Palermo dove aveva vinto la cattedra di fisica sperimentale. D Agostino aveva accettato un posto presso il neo costituito Istituto di Chimica del CNR. Pontecorvo partì per Parigi dove iniziò a lavorare con Joliot Curie. Secondo Amalfi queste fughe dipendevano essenzialmente dalla situazione politica generale dell Italia, dato che il paese si stava preparando per la guerra d Etiopia. Mussolini ed il fascismo si stavano rapidamente trasformando da quel fastidio che avevano rappresentato per persone estranee alla politica, in una tirannia che pesava sulla vita quotidiana delle sue sfortunate vittime. Nel 1936 la situazione si deteriorò ulteriormente con la costituzione dell asse Roma- Berlino. 5

6 Nel gennaio del 1937 morì improvvisamente Oso Mario Corbino e sarebbe stato naturale nominare come suo successore Fermi ma in seguito a manovre politiche il professor Lo Surdo emerse come nuovo direttore dell Istituto di Fisica. LA FUGA NEGLI STATI UNITI Dopo la scoperta dei neutroni lenti, le ricerche successive consolidarono definitivamente la fama ed il prestigio scientifico del gruppo Fermi a livello mondiale. Rasetti studiò un acceleratore ad alto voltaggio e toccò con mano la straordinaria produzione di fasci di neutroni ottenuti con il ciclotrone da 27 pollici di Pasadena negli Stati Uniti. La prospettiva di avere anche in Italia un ciclotrone era fuori da ogni speranza a causa del suo alto costo. Purtroppo per Fermi l isolamento politico, iniziato con la morte di Corbino, era destinato ad accentuarsi ulteriormente per la morte improvvisa di Guglielmo Marconi che nella sua veste di presidente del CNR e dell Accademia d Italia era stato l altro influente e ascoltato protettore del gruppo romano. Il 10 novembre 1938 Fermi ricevette l annuncio ufficiale del conferimento del premio Nobel per la Fisica e cominciò a pensare seriamente di recarsi in America dove lo attiravano i laboratori attrezzati, gli abbondanti mezzi di ricerca, l entusiasmo che sentiva nella nuova generazione di fisici di quella nazione e la provata accoglienza cordiale degli anziani. Gli ideali americani, a differenza di quelli fascisti, trovavano una profonda eco nell animo di Fermi. La moglie di Fermi era ebrea. Le leggi razziali erano la goccia che aveva fatto traboccare il vaso dell insofferenza per la situazione italiana. Il clima si era fatto molto pesante e lo stesso Fermi aveva certezza di essere soggetto a controlli e pedinamenti da parte della polizia. Il Ministro dell Educazione Nazionale, Ugo Bottai, ordinò in quei giorni le dimissioni immediate di 96 professori universitari, 133 assistenti universitari e 279 presidi e insegnanti delle scuole superiori, oltre cento maestri elementari e oltre duecento liberi docenti. Oltre naturalmente all allontanamento di migliaia di studenti nei vari gradi di istruzione. Il visto per la Svezia tardava ad arrivare e il 3 dicembre Fermi scrisse al segretario particolare di Mussolini chiedendo di essere ricevuto in udienza dal duce. Mussolini rifiutò l incontro ma alla fine concesse il nulla osta per l espatrio. Fermi la sera del 5 dicembre 1938 partì in treno con la famiglia diretto a Stoccolma. Alla stazione Termini lo accompagnavano Rasetti e Amaldi informati in segreto delle sue reali intenzioni di non tornare in Italia ma di recarsi, dopo la cerimonia del Nobel, negli Stati Uniti. Il 10 dicembre si svolse a Stoccolma la cerimonia solenne di consegna del premio Nobel a Fermi e ricorda Amalfi che. Il fatto che Fermi invece di indossare l uniforme fascista o quella di accademico d Italia portasse il frack e che invece di fare il saluto fascista stringesse la mano al sovrano svedese determinarono una vera ondata di indignazione. NASCE LA PILA ATOMICA Fermi con la famiglia sbarcò a New York il 2 gennaio Alla Columbia University era appena entrato in funzione un ciclotrone e per prima cosa il fisico italiano volle vedere con i suoi occhi la fissione. Nel 1939 divenne generalmente noto che un processo di fissione, indotto dalla collisione di un neutrone con un atomo di uranio, era capace a sua volta di produrre più di 6

7 un nuovo neutrone, e forse addirittura due o tre. Questa possibilità era considerata con speranza e, nello stesso tempo, con preoccupazione: tutti sapevano dell imminenza di una guerra e c era un fondato timore che la tremenda potenzialità militare latente di distruzione nei recenti sviluppi scientifici potesse essere realizzata dai nazisti per primi. Bisognava procedere con prudenza e tenere per sé i risultati finché non fosse chiaro se erano potenzialmente dannosi o utili. I fisici che negli Stati Uniti lavoravano alla fissione decisero di autoimporsi il segreto sulle loro ricerche. Contrariamente all opinione probabilmente più diffusa il segreto non fu inventato dai generali né dagli agenti del controspionaggio, ma fu inventato dai fisici. DICIAMOLO AL PRESIDENTE ROOSEVELT Ben presto Fermi e gli altri scienziati che lavoravano sulla fissione alla Columbia si resero conto che era necessario informare il governo sulle possibili implicazioni belliche di una eventuale reazione a catena. Furono i due stranieri, l italiano Fermi e l ungherese Szilard, a prendere l iniziativa. Fermi non solo aveva evitato di rilasciare qualsiasi dichiarazione pubblica di critica al regime fascista per non danneggiare indirettamente i giovani colleghi rimasti a lavorare in Italia e si era imposto la più rigida segretezza anche con gli amici più cari. Quando nella primavera del 1940 si recò a Berkeley per tenere alcune lezioni, riabbracciando per la prima volta dopo due anni Emilio Segrè che si era rifugiato negli Stati Uniti nel luglio del 1938 in conseguenza delle persecuzioni razziali, non lasciò filtrare nulla delle sue ricerche alla Columbia. La situazione all inizio di dicembre 1941 era la seguente: non era mai stata realizzata una reazione a catena controllata; non era stata separata una quantità apprezzabile di Uranio-235 ed erano stati ottenuti soltanto alcuni microgrammi di plutonio con il ciclotrone. Tuttavia le proprietà nucleari di questi due potenziali esplosivi erano sata studiate in modo abbastanza approfondito ed erano stati effettuati una serie di studi tecnici e di ingegneria connessi alla produzione su vasta scala di questi elementi. L attacco dei giapponesi su Pearl Harbour il 7 dicembre 1941 e la conseguente entrata in guerra degli Stati Uniti determinarono una brusca accelerazione del Progetto Uranio. Tutti i gruppi di ricercatori che fino ad allora avevano lavorato al progetto in vari laboratori sparsi per il paese furono concentrati a Chicago e furono messi ad operare sotto la direzione di Fermi. L Enrico fu perciò bruscamente costretto a cambiare le proprie abitudini, trasformandosi in un manager che partecipava a riunioni, scriveva rapporti e organizzava e dirigeva il lavoro degli altri. Una volta disse con arguzia che era ridotto a far fisica per telefono. DA LOS ALAMOS AL TEST DI ALAMOGORDO Nel dicembre del 42, dopo il successo della pila realizzata da Fermi, Roosevelt approvò la spesa di 400 milioni di dollari destinati alla costruzione di installazioni industriali per la preparazione dell Uranio-235 e di reattori nucleari di potenza per la produzione del plutonio. Nel settembre del 1944 il reattore di Hanford fu finalmente pronto per essere avviato e la Dupont chiamò Fermi perché fosse presente in caso di imprevisti. 7

8 Fermi funzionava come una specie di oracolo a cui ogni fisico con problemi difficili poteva rivolgersi e spesso ricevere aiuto : Le questioni erano di tutti i generi (.. ) Quando Fermi si trasferì a Los Alamos Oppenheimer lo nominò direttore di una nuova divisione, la divisione F (dove F stava per Fermi). Questa divisione doveva affrontare i problemi che non erano di competenza di alcuna delle altre divisioni (.. ) Il compito più importante espletato da Fermi era però quello di consigliere di tutti i bisognosi. Il 16 luglio 1945 ad Alamogordo, nel deserto del New Mexico, gli scienziati di Los Alamos effettuarono la prima esplosione di una bomba atomica nella storia. L esplosione liberò un energia di 13 kilotoni, cioè pari a quella di tredicimila tonnellate di tritolo. Fermi ebbe un ruolo fondamentale nella supervisione dell esperimento. Subito dopo l esplosione Fermi si alzò in piedi e fece cadere a terra alcuni pezzetti di carta, come dei coriandoli. Aveva preparato un suo semplice esperimento per misurare l energia sviluppata dall esplosione. I pezzi di carta sarebbero caduti verticalmente nell aria quita, ma all arrivo dell onda (alcuni secondi dopo la luce) si sarebbero spostati di alcuni centimetri nella direzione di propagazione dell onda. Dalla distanza della sorgente e dalla grandezza di questo spostamento si poteva calcolare l energia dell esplosione. Fermi da questa misura grossolana ma semplice poté dare a Segrè, accanto a lui, una valutazione dell energia liberata nell esplosione. Il risultato da lui ottenuto si dimostrò una buona approssimazione della misura finale ottenuta con mezzi assai più elaborati LA VENDETTA NAZI-FASCISTA CONTRO I GENITORI Mentre Fermi lavorava a tempo pieno per il Progetto Manhattan, nel giugno del 1944 Roma venne liberata dagli Alleati. A Roma si trovava ancora Amaldi che aveva fatto il possibile per tenere viva la ricerca in fisica nucleare anche durante la guerra, utilizzando, con un piccolo gruppo di giovani, l acceleratore dell Istituto di Sanità. Amaldi si diede da fare per riannodare i contatti con gli amici ed i colleghi emigrati oltreoceano. Fermi gli rispose da Los Alamos per dargli notizie dei comuni amici dicendo :. Ho occasione di vedere ogni tanto Emilio Segrè, Bruno Pontecorvo e Bruno Rossi. Stanno tutti bene di spirito e di corpo. La piega degli avvenimenti sembra tale da far giustificare la speranza che forse la fine della guerra non sia molto lontana. Fermi concludeva parlando ad Amaldi di suo suocero che era stato deportato e di cui non si avevano più notizie. Lalla (la moglie Laura Fermi) come puoi immaginare è rimasta molto addolorata delle notizie di suo padre; l incertezza sulla sua sorte è molto peggio che il saperlo morto. Anche Segrè dopo l entrata degli alleati a Roma apprese a Los Alamos notizie drammatiche sulla sorte dei suoi cari. La madre era stata catturata dai nazisti in una retata del 1943 ed era morta in un campo di concentramento. Il padre non le sopravvisse a lungo per il dolore, era morto dopo pochi mesi. UOMINI DI PACE E SIGNORI DELLA GUERRA Quando era ormai chiaro che la guerra contro la Germania stava per finire con la vittoria sul campo degli Alleati, nel marzo del 1945, alcuni fisici e in particolare Leo Szilard, iniziarono a porsi una serie di interrogativi sull utilità di un effettivo impiego militare delle bombe atomiche in costruzione a Los Alamos. 8

9 Dicevano in un documento inviato al Ministro della guerra Henry Stimson :.. I vantaggi militari e il risparmio di vite americane ottenuti con l impiego senza preavviso di bombe atomiche contro il Giappone possono essere superati dalla conseguente perdita di fiducia e dall ondata di orrore e di repulsione che si diffonderà nel resto dl mondo e che forse potrà anche dividere l opinione pubblica interna, (.. ) Si potrebbe dare una dimostrazione pratica della nuova arma davanti ai rappresentanti di tutte le Nazioni unite in un deserto o in un isola disabitata. Potrebbe così crearsi un atmosfera possibile per il raggiungimento di un accordo internazionale. (. ) Pensiamo che queste considerazioni rendano sconsigliabile l uso delle bombe nucleari per un attacco precoce contro il Giappone. Se gli Stati Uniti saranno i primi a lanciare questo nuovo mezzo di distruzione indiscriminata del genere umano, si alieneranno l appoggio dell opinione pubblica di tutto il mondo, affretteranno la corsa agli armamenti e pregiudicheranno la possibilità di raggiungere un accordo internazionale sul futuro controllo di queste armi. Truman aveva creato un apposita commissione, presieduta dal Ministro della Guerra, composta dagli scienziati Oppenheimer, Fermi, Lawrence e Compton che così si espresse:. Ci è stato chiesto di fornire un parere sull impiego iniziale della nuova arma ( ) Le opinioni dei nostri colleghi scienziati non sono unanimi e vanno dalla proposta di una applicazione puramente tecnica a quella di una applicazione militare più adatta a indurre il Giappone alla resa. ( ) Non siamo in grado di proporre alcuna dimostrazione tecnica suscettibile di fare finire la guerra; non vediamo alcuna alternativa accettabile all impiego militare diretto. Alcuni anni più tardi i quattro scienziati della Commissione spiegarono così la loro posizione : Pensammo che le due considerazioni preponderanti fossero il risparmio di vite umane e l effetto che la nostra superiorità avrebbe avuto tanto sulla nostra situazione interna quanto sulla stabilità del mondo nel dopoguerra. Dicemmo anche di non credere che l esplosione di uno di quegli ordigni come un fuoco d artificio in un deserto avrebbe potuto fare molta impressione. Il 6 agosto 1945 fu sganciata su Hiroshima una bomba a fissione all uranio della potenza di 12 kilotoni, pari cioè a quella di dodicimila chilogrammi di tritolo. Il 9 agosto su Nagasaki la bomba era di 22 kilotoni. I due ordigni rasero al suolo le due città provocando complessivamente circa morti sull istante e oltre feriti, che in gran parte morirono nelle settimane successive in conseguenza delle radiazioni assorbite e delle ustioni. I FISICI HANNO CONOSCIUTO IL PECCATO I modi in cui i fisici elaborarono questo peccato furono i più svariati. Emilio Segré ricorda così le sue reazioni: Io mi rallegrai per il successo che aveva coronato anni di duro lavoro e fui sollevato dalla fine della guerra. Bruno Rossi, al contrario, ricorda di essere stato sopraffatto da un terribile senso di colpa e da una terribile ansietà per le possibili conseguenze del nostro lavoro. Rasetti scelse la via estrema di abbandonare la fisica per sempre, per dedicarsi con successo alla geologia e alla paleontologia. Fermi dal canto suo, non ebbe mai ripensamenti. Anche se, come era nel suo stile, evitò di prendere posizioni pubbliche sull uso che era stato fatto della bomba, ritenne sempre di aver agito con lealtà e impegno nei confronti del paese che lo aveva accolto e di aver semplicemente fatto il suo dovere di scienziato e di cittadino per la vittoria delle nazioni democratiche contro il nazifascismo. 9

10 Dopo la fine della guerra Fermi aveva deciso di tornare alla ricerca fondamentale trasferendosi all Università di Chicago ma rifiutò la carica di direttore perché non voleva che le incombenze amministrative limitassero il suo tempo per la ricerca. Ebbe un ruolo importante nella definizione della politica statunitense nel settore dell energia nucleare, sia civile che militare. Innanzitutto si adoperò perché Los Alamos non venisse smantellato come centro di ricerca e si schierò anche a favore della continuazione dei test delle armi atomiche e raccomandò che continuassero le ricerche teoriche sulla cosiddetta superbomba o bomba all idrogeno. Nel lontano 1942 Fermi aveva suggerito a Teller per primo l idea di una bomba all idrogeno chiedendogli espressamente: Ora che abbiamo una buona prospettiva di sviluppare una bomba atomica (a fissione), non si potrebbe utilizzare un esplosione di questo tipo per innescare qualcosa di simile alle reazioni che avvengono nel Sole? Pensava alla fusione di due nuclei di deuterio che, come ora si sa, a temperature dell ordine di un milione di gradi, possono dare vita a un nucleo di elio con la liberazione di un enorme quantità di energia, di gran lunga superiore a quella prodotta nella fusione dell uranio. Il 27 gennaio 1950 Klauss Fuchs confessò di aver passato informazioni segrete sulle armi atomiche ai russi ininterrottamente dal 1942 al Truman allora decise di procedere al più presto allo sviluppo della superbomba perché temeva che i russi arrivassero per primi. Enrico Fermi che come membro della GAG (General Advisory Committee) si era battuto contro la realizzazione della bomba all idrogeno, fu tra i primi a rimettersi al lavoro. Con senso del dovere e di lealtà verso le istituzioni accettò la decisione di Truman e tornò nei laboratori di Los Alamos per la realizzazione della superbomba. L 8 maggio 1951 gli Stati Uniti fecero esplodere nell atollo di Eniwetok la prima bomba a fissione-fusione che liberò una energia di alcune centinaia di kilotoni e all inizio di novembre seguì l esplosione della prima vera bomba all idrogeno che liberò un energia pari a circa dieci megatoni, quasi mille volte superiore a quella della bomba di Hiroshima. LA SCUOLA DI CHICAGO Quando si sparse la voce che Fermi stava fondando una nuova scuola di fisica, venne a studiare a Chicago un gran numero di straordinari talenti da tutti gli Stati Uniti e anche da altri paesi come la Cina e il Canada. A Chicago Fermi si rese conto che la fisica nucleare stava per raggiungere uno stato di maturità simile a quello della fisica atomica alla fine degli anni venti quando con Rasetti e gli altri aveva deciso di iniziare le ricerche sul nucleo. La semplicità dei suoi ragionamenti creava l impressione di una totale mancanza di sforzo da parte sua. Ma quest impressione era falsa: la semplicità era il risultato di un accurata preparazione e di una ponderata valutazione delle possibili diverse alternative all esposizione. Seguì in quel tempo con attenzione lo sviluppo di macchine acceleratrici sempre più potenti che permettevano di disporre di fasci di particelle di energia sempre maggiore, con cui era possibile approfondire l esplorazione del mondo subnucleare. Nell immediato dopoguerra Fermi iniziò anche ad interessarsi delle nuove teorie che stavano nascendo nella fisica delle particelle elementari riuscendo a spiegare certi 10

11 comportamenti delle particelle che Conversi, Pancini e Piccioni non erano riusciti a capire al tempo dei loro lavori a Roma, quando non c erano ancora macchinari adatti alla ricerca. Mantenne Enrico Fermi sempre rapporti molto stretti con gli amici rimasti in Italia, informandoli sia delle sue ricerche sia dei risultati più importanti ottenuti negli Stati Uniti ed intervenne sulla questione dei finanziamenti al CNR scrivendo più volte a De Gasperi perché facesse di tutto per aiutare gli scienziati italiani. Rientrò in Italia per la prima volta dopo undici anni per prendere parte a un importante conferenza sui raggi cosmici tenutasi a Como nell estate del 1949 e si riunirono di nuovo i vecchi amici emigrati o rimasti in Italia come Amaldi, Bernardini, Pontecorvo, Rossi, Segrè e Wataghin. Fermi capì subito che i calcolatori elettronici che avevano cominciato a entrare in funzione in quegli anni erano perfetti per analizzare ed elaborare la grande mole di dati sperimentali raccolti dal suo gruppo col sincrotrone di Chicago. IL CASO OPPENHEIMER La fama e il prestigio crescenti di Fermi nella comunità dei fisici americani trovarono una sanzione ufficiale all inizio del 1952, quando il fisico italiano venne eletto Presidente dell American Physical Society, la più prestigiosa carica in campo scientifico. In quella veste fu anche testimone della drammatica spaccatura innescata dal processo e dalla condanna di Robert Oppenheimer, che dopo aver diretto il Progetto Manhattan, aveva continuato a svolgere un ruolo centrale nell elaborazione della politica nucleare degli Stati Uniti. Il caso Oppenheimer fu innescato da una lettera di William Borden che lo accusava di essere stato una spia dei russi dal 1939 al Fermi rispose sempre alle richieste del tribunale difendendo a spada tratta l opera del fisico accusato di tradimento. Alla fine delle udienze la commissione d indagine, pur riconoscendo che Oppenheimer era stato leale verso il paese, espresse inquietudine per il suo atteggiamento sulla questione della bomba all idrogeno e biasimò i suoi rapporti con persone politicamente sospette ; decise quindi, a maggioranza, che lo scienziato rappresentava un pericolo per la sicurezza e che gli doveva essere ritirata la security clearance. Fermi fu molto rattristato dalla conclusione del processo deprecando le passioni suscitate dalla disputa che impedivano un giudizio imparziale sui fatti e che avevano un effetto deleterio sulla comunità scientifica. LA MORTE A SOLI 53 ANNI Mentre si trovava ancora in Italia la sua salute cominciò a peggiorare rapidamente per una grave malattia non diagnosticata in tempo. Tornato a Chicago fu sottoposto a un intervento chirurgico esplorativo che portò alla scoperta di un tumore maligno inoperabile allo stomaco. Segrè, che lo andò a trovare in ospedale, descrive la forza d animo con cui Fermi affrontava la malattia: Al momento non aveva sofferenze ed era nutrito artificialmente da una sonda. Tipicamente contava le gocce della soluzione nutritiva con un contasecondi, come se fosse un esperimento su un oggetto estraneo. Era perfettamente conscio della situazione e ne parlava con socratica serenità. Fermi sopravvisse all operazione soltanto poche settimane. Tornato a casa dall ospedale, nono stante l aggravarsi del suo male, cercò di rivedere le note scritte di un corso di lezioni di fisica nucleare che intendeva pubblicare. 11

12 12 Morì ad appena 53 anni il 29 novembre Il libro incompiuto fu pubblicato postumo a cura di tre suoi allievi.

entrata e di uscita richiama un gran numero di automezzi e di persone che accompagnano i bambini.

VIA ENRICO FERMI Via Enrico Fermi unisce Via Leonardo da Vinci a Via Montefeltro circondando praticamente quello che viene definito quartiere Grotte. Si tratta di una via piuttosto trafficata in quanto

VIA ENRICO FERMI Via Enrico Fermi unisce Via Leonardo da Vinci a Via Montefeltro circondando praticamente quello che viene definito quartiere Grotte. Si tratta di una via piuttosto trafficata in quanto

NOZIONI PRELIMINARI ENERGIA NUCLEARE ATOMO ISOTOPI RADIOATTIVITÀ

NOZIONI PRELIMINARI ENERGIA NUCLEARE ATOMO ISOTOPI RADIOATTIVITÀ ENERGIA NUCLEARE: CHE COS È E L ENERGIA CHE TIENE LEGATA LA PARTE INTERNA DELL ATOMO, O MEGLIO LE PARTICELLE CHE FORMANO IL NUCLEO DELL

NOZIONI PRELIMINARI ENERGIA NUCLEARE ATOMO ISOTOPI RADIOATTIVITÀ ENERGIA NUCLEARE: CHE COS È E L ENERGIA CHE TIENE LEGATA LA PARTE INTERNA DELL ATOMO, O MEGLIO LE PARTICELLE CHE FORMANO IL NUCLEO DELL

DONNE E SCIENZA. Scienzagiovane Sabato 15 marzo 2008

DONNE E SCIENZA Scienzagiovane Sabato 15 marzo 2008 Lise Meitner e Ida Noddack La scoperta della fissione nucleare e l opera misconosciuta di due donne di scienza Silvio Bergia e Giorgio Dragoni, Dip.

DONNE E SCIENZA Scienzagiovane Sabato 15 marzo 2008 Lise Meitner e Ida Noddack La scoperta della fissione nucleare e l opera misconosciuta di due donne di scienza Silvio Bergia e Giorgio Dragoni, Dip.

Lise Meitner, la donna della fissione nucleare. (Vienna,7 Novembre 1878-Cambridge, 27 Ottobre 1968)

Lise Meitner, la donna della fissione nucleare (Vienna,7 Novembre 1878-Cambridge, 27 Ottobre 1968) Ruscillo Francesca Classe 5G Anno scolastico 2014/2015 Indice Biografia Prima scoperta della scissione

Lise Meitner, la donna della fissione nucleare (Vienna,7 Novembre 1878-Cambridge, 27 Ottobre 1968) Ruscillo Francesca Classe 5G Anno scolastico 2014/2015 Indice Biografia Prima scoperta della scissione

«Non è naturale che un solo uomo possa fare una scoperta improvvisa; la scienza va passo dopo passo e ogni uomo dipende dal lavoro dei suoi

«Non è naturale che un solo uomo possa fare una scoperta improvvisa; la scienza va passo dopo passo e ogni uomo dipende dal lavoro dei suoi predecessori» INDICE 1.Biografia. 3 2.Primo esperimento... 6

«Non è naturale che un solo uomo possa fare una scoperta improvvisa; la scienza va passo dopo passo e ogni uomo dipende dal lavoro dei suoi predecessori» INDICE 1.Biografia. 3 2.Primo esperimento... 6

ERA ATOMICA. di Fare clic per modificare lo stile del sottotitolo dello schema A.S. 2010/2011

ERA ATOMICA di Fare clic per modificare lo stile del sottotitolo dello schema Luca Maffei A.S. 2010/2011 Liceo Scientifico Da Vinci Trento Trinity test 16 luglio 1945 Almogordo (New Mexico) Eravamo tutti

ERA ATOMICA di Fare clic per modificare lo stile del sottotitolo dello schema Luca Maffei A.S. 2010/2011 Liceo Scientifico Da Vinci Trento Trinity test 16 luglio 1945 Almogordo (New Mexico) Eravamo tutti

VITA Nacque a Roma il 29 settembre 1901. Il padre era ispettore capo presso il ministero delle Comunicazioni e la madre era maestra alle elementari.

VITA Nacque a Roma il 29 settembre 1901. Il padre era ispettore capo presso il ministero delle Comunicazioni e la madre era maestra alle elementari. Studiò fisica e uscì con un anno di anticipo dal Liceo

VITA Nacque a Roma il 29 settembre 1901. Il padre era ispettore capo presso il ministero delle Comunicazioni e la madre era maestra alle elementari. Studiò fisica e uscì con un anno di anticipo dal Liceo

COME E FATTA LA MATERIA

ENERGIA NUCLEARE COME E FATTA LA MATERIA La Materia è composta di mattoni chiamati Atomi Tanti Atomi assieme compongono una Molecola Il nostro corpo e tutti gli oggetti sono fatti di Molecole, ovvero di

ENERGIA NUCLEARE COME E FATTA LA MATERIA La Materia è composta di mattoni chiamati Atomi Tanti Atomi assieme compongono una Molecola Il nostro corpo e tutti gli oggetti sono fatti di Molecole, ovvero di

LA FISSIONE NUCLEARE. Dinamica ed effetti. Prof. Angelo Vitale

LA FISSIONE NUCLEARE Dinamica ed effetti LA FISSIONE NUCLEARE Premessa I fenomeni fisici legati alla fissione nucleare non possono essere spiegati utilizzando solo la meccanica classica. Le conquiste scientifiche

LA FISSIONE NUCLEARE Dinamica ed effetti LA FISSIONE NUCLEARE Premessa I fenomeni fisici legati alla fissione nucleare non possono essere spiegati utilizzando solo la meccanica classica. Le conquiste scientifiche

LA SECONDA GUERRA MONDIALE

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 1939-1945 La linea del tempo 1939: invasione nazi-sovietica della Polonia 1941: invasione della Russia da parte della Germania. Attacco giapponese a Pearl Harbor ed entrata in

LA SECONDA GUERRA MONDIALE 1939-1945 La linea del tempo 1939: invasione nazi-sovietica della Polonia 1941: invasione della Russia da parte della Germania. Attacco giapponese a Pearl Harbor ed entrata in

INTERVISTA AL GENIO MATEMATICO DELLA PORTA ACCANTO CHIARA ROSAFIO

INTERVISTA AL GENIO MATEMATICO DELLA PORTA ACCANTO CHIARA ROSAFIO Simone 27 anni laureato a pieni voti presso la normale di Pisa in Fisica, oggi lavora come ricercatore presso il CNR. Tra le sue passioni

INTERVISTA AL GENIO MATEMATICO DELLA PORTA ACCANTO CHIARA ROSAFIO Simone 27 anni laureato a pieni voti presso la normale di Pisa in Fisica, oggi lavora come ricercatore presso il CNR. Tra le sue passioni

Casatenovo: ''la fede che salva'' dopo la perdita di un figlio. Il dr Achilli presenta il libro scritto dopo la scomparsa di Andrea

Il primo giornale online della provincia di Lecco Casateonline > Cronaca > dal territorio Scritto Sabato 09 novembre 2013 alle 17:46 Casatenovo: ''la fede che salva'' dopo la perdita di un figlio. Il dr

Il primo giornale online della provincia di Lecco Casateonline > Cronaca > dal territorio Scritto Sabato 09 novembre 2013 alle 17:46 Casatenovo: ''la fede che salva'' dopo la perdita di un figlio. Il dr

Oltre le metriche tradizionali: come muoversi in uno spazio di possibilità e incertezza imparando a coglierne i vantaggi

Oltre le metriche tradizionali: come muoversi in uno spazio di possibilità e incertezza imparando a coglierne i vantaggi SEDE: Blend Tower - Piazza IV Novembre, 7 (Mi) - Ore 18.00-20.00 DATA: 19 ottobre

Oltre le metriche tradizionali: come muoversi in uno spazio di possibilità e incertezza imparando a coglierne i vantaggi SEDE: Blend Tower - Piazza IV Novembre, 7 (Mi) - Ore 18.00-20.00 DATA: 19 ottobre

Introduzione. Storia della scienza e comunicazione scientifica. Giulio Peruzzi. Dipartimento di Fisica e Astronomia Università di Padova

Introduzione. Storia della scienza e comunicazione scientifica Giulio Peruzzi Dipartimento di Fisica e Astronomia Università di Padova 29 gennaio 2016 G. Peruzzi (Dip. di Fisica e Astronomia) Introduzione

Introduzione. Storia della scienza e comunicazione scientifica Giulio Peruzzi Dipartimento di Fisica e Astronomia Università di Padova 29 gennaio 2016 G. Peruzzi (Dip. di Fisica e Astronomia) Introduzione

Una vita per la meccanica quantistica. Alice Salvadori Liceo Scientifico G. Ulivi 5G

Una vita per la meccanica quantistica Alice Salvadori Liceo Scientifico G. Ulivi 5G Introduzione Vita Quali meriti? Meccanica quantistica Il principio di indeterminazione Implicazioni filosofiche Nuovo

Una vita per la meccanica quantistica Alice Salvadori Liceo Scientifico G. Ulivi 5G Introduzione Vita Quali meriti? Meccanica quantistica Il principio di indeterminazione Implicazioni filosofiche Nuovo

Enrico Fermi. storia di un fisico italiano

Enrico Fermi storia di un fisico italiano Nasce a Roma 29 settembre 1901 Legame col fratello Giulio Amicizia con Enrico Persico Lezioni informali dall amico di famiglia Amidei Ammissione alla Scuola Normale

Enrico Fermi storia di un fisico italiano Nasce a Roma 29 settembre 1901 Legame col fratello Giulio Amicizia con Enrico Persico Lezioni informali dall amico di famiglia Amidei Ammissione alla Scuola Normale

Napoli e i raggi cosmici

Dipartimento di Fisica Ettore Pancini Napoli e i raggi cosmici 16/12/2015 - Paolo Mastroserio Cenni sui raggi cosmici Dipartimento di Fisica Ettore Pancini Napoli e i raggi cosmici 16/12/2015, Paolo Mastroserio

Dipartimento di Fisica Ettore Pancini Napoli e i raggi cosmici 16/12/2015 - Paolo Mastroserio Cenni sui raggi cosmici Dipartimento di Fisica Ettore Pancini Napoli e i raggi cosmici 16/12/2015, Paolo Mastroserio

La fusione. Lezioni d'autore. di Claudio Cigognetti

La fusione Lezioni d'autore di Claudio Cigognetti La bomba H (da Ulisse Rai) VIDEO VIDEO Il plasma costituito da un gas di ioni, elettroni, atomi o molecole complessivamente neutro in esso dominano gli

La fusione Lezioni d'autore di Claudio Cigognetti La bomba H (da Ulisse Rai) VIDEO VIDEO Il plasma costituito da un gas di ioni, elettroni, atomi o molecole complessivamente neutro in esso dominano gli

Capitolo 8 I LEGAMI CHIMICI Aspetti elettrostatici ed energetici dei legami chimici

Capitolo 8 I LEGAMI CHIMICI 8.1. Aspetti elettrostatici ed energetici dei legami chimici Le forze di attrazione che tengono uniti gli atomi in una molecola sono dette legami chimici N.B I concetti proposti

Capitolo 8 I LEGAMI CHIMICI 8.1. Aspetti elettrostatici ed energetici dei legami chimici Le forze di attrazione che tengono uniti gli atomi in una molecola sono dette legami chimici N.B I concetti proposti

La chimica nucleare. A cura della prof. ssa. Barone Antonina

La chimica nucleare A cura della prof. ssa Barone Antonina La radioattività Nella seconda metà dell 800, Henry Becquerel, Pierre e Marie Curie, scoprirono che alcuni elementi( uranio, torio, radio) emettevano

La chimica nucleare A cura della prof. ssa Barone Antonina La radioattività Nella seconda metà dell 800, Henry Becquerel, Pierre e Marie Curie, scoprirono che alcuni elementi( uranio, torio, radio) emettevano

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE CONSIGLIO DIRETTIVO COPIA DELIBERAZIONE N 14493

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE CONSIGLIO DIRETTIVO DELIBERAZIONE N 14493 Il Consiglio Direttivo dell'istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma nel giorno 21 luglio 2017, alla presenza

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE CONSIGLIO DIRETTIVO DELIBERAZIONE N 14493 Il Consiglio Direttivo dell'istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma nel giorno 21 luglio 2017, alla presenza

Il 25 aprile è la festa della Liberazione, ma perché?

Il 25 aprile è la festa della Liberazione, ma perché? Il 25 aprile del 1945 furono liberate dall'occupazione tedesca e repubblichina Milano e Torino: perciò fu scelta quella data Il 25 aprile è la festa

Il 25 aprile è la festa della Liberazione, ma perché? Il 25 aprile del 1945 furono liberate dall'occupazione tedesca e repubblichina Milano e Torino: perciò fu scelta quella data Il 25 aprile è la festa

Lo strofinio di qualsiasi oggetto provoca la comparsa su di esso di una carica elettrica che può attrarre piccoli oggetti.

1. La natura elettrica della materia Lo strofinio di qualsiasi oggetto provoca la comparsa su di esso di una carica elettrica che può attrarre piccoli oggetti. La carica elettrica può essere positiva o

1. La natura elettrica della materia Lo strofinio di qualsiasi oggetto provoca la comparsa su di esso di una carica elettrica che può attrarre piccoli oggetti. La carica elettrica può essere positiva o

4.Semplificare e modellizzare con strumenti matematici e disciplinari situazioni reali al fine della risoluzione di semplici problemi

MODULO : CONTINUITA 12 ore COMPETENZE: 1.Osservare, identificare ed esplorare fenomeni; 2.Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi 3.Costruire il linguaggio della fisica classica

MODULO : CONTINUITA 12 ore COMPETENZE: 1.Osservare, identificare ed esplorare fenomeni; 2.Formulare ipotesi esplicative utilizzando modelli, analogie e leggi 3.Costruire il linguaggio della fisica classica

La Radioattività. da:ispra istituto superiore per la ricerca e protezione ambientale

La Radioattività da:ispra istituto superiore per la ricerca e protezione ambientale Isotopi: Nuclei diversi del medesimo elemento chimico Vi sono elementi con atomi che, a parità di numero di protoni,

La Radioattività da:ispra istituto superiore per la ricerca e protezione ambientale Isotopi: Nuclei diversi del medesimo elemento chimico Vi sono elementi con atomi che, a parità di numero di protoni,

Quadro di Riferimento della II prova di Fisica dell esame di Stato per i Licei Scientifici

Quadro di Riferimento della II prova di Fisica dell esame di Stato per i Licei Scientifici Il presente documento individua le conoscenze, abilità e competenze che lo studente dovrà aver acquisito al termine

Quadro di Riferimento della II prova di Fisica dell esame di Stato per i Licei Scientifici Il presente documento individua le conoscenze, abilità e competenze che lo studente dovrà aver acquisito al termine

Dalla scoperta della fissione al Progetto Manhattan ai bombardamenti di Hiroshima e Nagasaki. Francesco Lenci

Dalla scoperta della fissione al Progetto Manhattan ai bombardamenti di Hiroshima e Nagasaki Francesco Lenci 1938: articolo di Hahn e Strassmann su Naturwissenschaften sulla fissione dei nuclei di Uranio

Dalla scoperta della fissione al Progetto Manhattan ai bombardamenti di Hiroshima e Nagasaki Francesco Lenci 1938: articolo di Hahn e Strassmann su Naturwissenschaften sulla fissione dei nuclei di Uranio

Capitolo 2. Cenni alla Composizione e Struttura dell atomo

Master in Verifiche di qualità in radiodiagnostica, medicina nucleare e radioterapiar Capitolo 2 Cenni alla Composizione e Struttura dell atomo 24 Atomi, Molecole,, e Ioni L idea di Atomo è antica come

Master in Verifiche di qualità in radiodiagnostica, medicina nucleare e radioterapiar Capitolo 2 Cenni alla Composizione e Struttura dell atomo 24 Atomi, Molecole,, e Ioni L idea di Atomo è antica come

II GUERRA MONDIALE P AR T E T E R Z A

II GUERRA MONDIALE PARTE TERZA RESISTENZA E LIBERAZIONE DELL ITALIA In Italia dal 1943 al 1945 i partigiani organizzano la Resistenza. Nel frattempo, gli alleati anglo-americani, che erano sbarcati in

II GUERRA MONDIALE PARTE TERZA RESISTENZA E LIBERAZIONE DELL ITALIA In Italia dal 1943 al 1945 i partigiani organizzano la Resistenza. Nel frattempo, gli alleati anglo-americani, che erano sbarcati in

Lezione 20: Atomi e molecole

Lezione 20 - pag.1 Lezione 20: Atomi e molecole 20.1. Il punto della situazione Abbiamo visto, nella lezione precedente, come il modello atomico sia in grado di spiegare la grande varietà di sostanze che

Lezione 20 - pag.1 Lezione 20: Atomi e molecole 20.1. Il punto della situazione Abbiamo visto, nella lezione precedente, come il modello atomico sia in grado di spiegare la grande varietà di sostanze che

In un regno lontano lontano viveva tanto tempo fa un ragazzo, Martino. Questo ragazzo era molto stimato dal Re, per i suoi modi gentili e per il suo

In un regno lontano lontano viveva tanto tempo fa un ragazzo, Martino. Questo ragazzo era molto stimato dal Re, per i suoi modi gentili e per il suo cuore coraggioso. 1 Presto Martino imparò a cavalcare,

In un regno lontano lontano viveva tanto tempo fa un ragazzo, Martino. Questo ragazzo era molto stimato dal Re, per i suoi modi gentili e per il suo cuore coraggioso. 1 Presto Martino imparò a cavalcare,

1 FEBBRAIO 2013 MODELLI ESPONENZIALI

1 FEBBRAIO 2013 MODELLI ESPONENZIALI COS E UN MODELLO? La ricerca scientifica ha tra i suoi principali obiettivi quelli di comprendere descrivere come si svolgono I FENOMENI nel mondo che ci circonda MODELLI

1 FEBBRAIO 2013 MODELLI ESPONENZIALI COS E UN MODELLO? La ricerca scientifica ha tra i suoi principali obiettivi quelli di comprendere descrivere come si svolgono I FENOMENI nel mondo che ci circonda MODELLI

L energia nella scuola. Enzo De Sanctis INFN-Laboratori Nazionali di Frascati Societa Italiana di Fisica

L energia nella scuola Enzo De Sanctis INFN-Laboratori Nazionali di Frascati Societa Italiana di Fisica 1 Il Progetto PUBBLICAZIONE DI FASCICOLI SULLE PIÙ IMPORTANTI E PROMETTENTI FONTI ENERGETICHE, LE

L energia nella scuola Enzo De Sanctis INFN-Laboratori Nazionali di Frascati Societa Italiana di Fisica 1 Il Progetto PUBBLICAZIONE DI FASCICOLI SULLE PIÙ IMPORTANTI E PROMETTENTI FONTI ENERGETICHE, LE

Esploriamo la chimica

1 Valitutti, Tifi, Gentile Esploriamo la chimica Seconda edizione di Chimica: molecole in movimento Capitolo 7 Le particelle dell atomo 1. La natura elettrica della materia 2. Le particelle fondamentali

1 Valitutti, Tifi, Gentile Esploriamo la chimica Seconda edizione di Chimica: molecole in movimento Capitolo 7 Le particelle dell atomo 1. La natura elettrica della materia 2. Le particelle fondamentali

Fissione indotta e fusione nucleare (cenni)

Fissione indotta e fusione nucleare (cenni) La fissione spontanea avviene per nuclei molto pesanti Z 2/A > 47 (per 238U, Z 2/A=36 ) Fissione indotta: lo scattering di una particella su di un nucleo fissile

Fissione indotta e fusione nucleare (cenni) La fissione spontanea avviene per nuclei molto pesanti Z 2/A > 47 (per 238U, Z 2/A=36 ) Fissione indotta: lo scattering di una particella su di un nucleo fissile

John Dewey (1859-1952) La rivoluzione copernicana in pedagogia

John Dewey (1859-1952) La rivoluzione copernicana in pedagogia Brevi cenni biografici John Dewey nacque il 20 ottobre 1859 a Baltimora, nel Vermont (USA), da una famiglia puritana di modeste condizioni

John Dewey (1859-1952) La rivoluzione copernicana in pedagogia Brevi cenni biografici John Dewey nacque il 20 ottobre 1859 a Baltimora, nel Vermont (USA), da una famiglia puritana di modeste condizioni

Presentazione. Pa o l a Be r n a r d i n i Mo s c o n i

Pa o l a Be r n a r d i n i Mo s c o n i Presentazione Come vecchia allieva che ancora lavora a Pavia nell Istituto di Zoologia, parlo a nome del Comitato scientifico che si è più volte riunito per definire

Pa o l a Be r n a r d i n i Mo s c o n i Presentazione Come vecchia allieva che ancora lavora a Pavia nell Istituto di Zoologia, parlo a nome del Comitato scientifico che si è più volte riunito per definire

LA TRAMA l inizio di un amicizia speciale

L AMICO RITROVATO L amico ritrovato L amico ritrovato è stato scritto dall autore tedesco Fred Uhlman ed è un romanzo con riferimenti storici e autobiografici. Il libro è stato pubblicato per la prima

L AMICO RITROVATO L amico ritrovato L amico ritrovato è stato scritto dall autore tedesco Fred Uhlman ed è un romanzo con riferimenti storici e autobiografici. Il libro è stato pubblicato per la prima

Sessione 1: La governance e le risorse umane

La riforma dell Università: come vincere la sfida? Ciclo I grandi temi di attualità per il Paese Roma 15 Aprile 2009 Sessione 1: La governance e le risorse umane Intervento di Lorenzo Marrucci Le domande:

La riforma dell Università: come vincere la sfida? Ciclo I grandi temi di attualità per il Paese Roma 15 Aprile 2009 Sessione 1: La governance e le risorse umane Intervento di Lorenzo Marrucci Le domande:

I ragazzi del Piave. L Italia nella prima guerra mondiale

I ragazzi del Piave L Italia nella prima guerra mondiale Giovanni Fenu I RAGAZZI DEL PIAVE L Italia nella prima guerra mondiale Saggio storico www.booksprintedizioni.it Copyright 2015 Giovanni Fenu Tutti

I ragazzi del Piave L Italia nella prima guerra mondiale Giovanni Fenu I RAGAZZI DEL PIAVE L Italia nella prima guerra mondiale Saggio storico www.booksprintedizioni.it Copyright 2015 Giovanni Fenu Tutti

Il Nucleo. Dimensioni del nucleo dell'ordine di 10. m Il raggio nucleare R = R 0 -15

Il Nucleo Nucleo e' costituito da nucleoni (protoni e neutroni). Mentre i neutroni liberi sono abbastanza instabili tendono a decadere in un protone ed un elettrone (t 1/2 circa 900 s), i protoni sono

Il Nucleo Nucleo e' costituito da nucleoni (protoni e neutroni). Mentre i neutroni liberi sono abbastanza instabili tendono a decadere in un protone ed un elettrone (t 1/2 circa 900 s), i protoni sono

Valitutti, Falasca, Tifi, Gentile. Chimica. concetti e modelli.blu

Valitutti, Falasca, Tifi, Gentile Chimica concetti e modelli.blu 2 Capitolo 7 Le particelle dell atomo 3 Sommario (I) 1. La natura elettrica della materia 2. La scoperta delle proprietà elettriche 3. Le

Valitutti, Falasca, Tifi, Gentile Chimica concetti e modelli.blu 2 Capitolo 7 Le particelle dell atomo 3 Sommario (I) 1. La natura elettrica della materia 2. La scoperta delle proprietà elettriche 3. Le

Anna Ferrante Facoltà di Giurisprudenza Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza

8 novembre 2012 Anna Ferrante Facoltà di Giurisprudenza Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza Daniele Buongiorno Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali Corso di Laurea Magistrale in Astrofisica

8 novembre 2012 Anna Ferrante Facoltà di Giurisprudenza Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza Daniele Buongiorno Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali Corso di Laurea Magistrale in Astrofisica

Un po di storia del sistema di numerazione

Un po di storia del sistema di numerazione 5 10 15 20 25 30 Chi ha introdotto il nostro sistema di numerazione? Spesso le cifre che usiamo vengono chiamate cifre arabe. Effettivamente gli Europei hanno

Un po di storia del sistema di numerazione 5 10 15 20 25 30 Chi ha introdotto il nostro sistema di numerazione? Spesso le cifre che usiamo vengono chiamate cifre arabe. Effettivamente gli Europei hanno

Fisica nucleare. La forza che tiene uniti gli elettroni al nucleo dell'atomo a cui appartengono è la forza elettrica.

Fisica nucleare Gli atomi Già Democrito, nell'antichità, immaginò che la materia fosse composta da piccolissime particelle indivisibili che chiamò atomi. La parola atomo significa infatti che non si può

Fisica nucleare Gli atomi Già Democrito, nell'antichità, immaginò che la materia fosse composta da piccolissime particelle indivisibili che chiamò atomi. La parola atomo significa infatti che non si può

Galileo a Roma:Galileo a Roma 21/10/09 14:35 Pagina 1 GALILEO A ROMA

GALILEO A ROMA WILLIAM R. SHEA MARIANO ARTIGAS GALILEO A ROMA Trionfo e tribolazioni di un genio molesto Edizione e traduzione a cura di Stefano Testa Bappenheim Presentazione di Arturo Cattaneo Titolo

GALILEO A ROMA WILLIAM R. SHEA MARIANO ARTIGAS GALILEO A ROMA Trionfo e tribolazioni di un genio molesto Edizione e traduzione a cura di Stefano Testa Bappenheim Presentazione di Arturo Cattaneo Titolo

ELEMENTI di CHIMICA NUCLEARE. La FISSIONE NUCLEARE

ELEMENTI di CHIMICA NUCLEARE La FISSIONE NUCLEARE Lo scienziato Otto Hahn nel 938 scoprì che l'uranio 35 9U è fissile. La fissione è una rottura dei nuclei pesanti e può avvenire quando un neutrone lento

ELEMENTI di CHIMICA NUCLEARE La FISSIONE NUCLEARE Lo scienziato Otto Hahn nel 938 scoprì che l'uranio 35 9U è fissile. La fissione è una rottura dei nuclei pesanti e può avvenire quando un neutrone lento

SARA BUTTAU. I tre porcellini

SARA BUTTAU I tre porcellini C era una volta una famiglia di tre porcellini che, ormai diventati grandi, andarono a vivere da soli, costruendo ognuno la propria casa. Il più grande decise di costruire

SARA BUTTAU I tre porcellini C era una volta una famiglia di tre porcellini che, ormai diventati grandi, andarono a vivere da soli, costruendo ognuno la propria casa. Il più grande decise di costruire

Esempi di «buone pratiche»

Liceo Scientifico e Classico Statale «Marie Curie» - Meda Via E. Cialdini 181, 20821 Meda (MB) Tel. 0362 70339-71754 www.liceomeda.gov.it Esempi di «buone pratiche» a.s. 2013/14 2014/15 PREVENZIONE DEI

Liceo Scientifico e Classico Statale «Marie Curie» - Meda Via E. Cialdini 181, 20821 Meda (MB) Tel. 0362 70339-71754 www.liceomeda.gov.it Esempi di «buone pratiche» a.s. 2013/14 2014/15 PREVENZIONE DEI

Sabino Cassese. Giannini e la facoltà giuridica romana 1. fare un discorso per l apertura dell anno accademico della

Sabino Cassese Giannini e la facoltà giuridica romana 1 Il fisico Carlo Bernardini, allievo della scuola romana di Persico, Touschek e Salvini, più tardi preside della facoltà di scienze, richiesto di

Sabino Cassese Giannini e la facoltà giuridica romana 1 Il fisico Carlo Bernardini, allievo della scuola romana di Persico, Touschek e Salvini, più tardi preside della facoltà di scienze, richiesto di

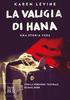

Karen Levine. La valigia di Hana. con la versione teatrale di Emil Sher. Traduzione di Roberta Garbarini. Traduzione del testo teatrale di Anna Donato

Karen Levine La valigia di Hana con la versione teatrale di Emil Sher Traduzione di Roberta Garbarini Traduzione del testo teatrale di Anna Donato Titolo originale: Hana s Suitcase Proprietà letteraria

Karen Levine La valigia di Hana con la versione teatrale di Emil Sher Traduzione di Roberta Garbarini Traduzione del testo teatrale di Anna Donato Titolo originale: Hana s Suitcase Proprietà letteraria

CORSO DI LAUREA QUADRIENNALE IN FISICA

ANNO ACCADEMICO 2001/2002 CORSO DI LAUREA QUADRIENNALE IN FISICA Ordinamento Didattico Il Corso di Studi per il conseguimento della Laurea Quadriennale in Fisica ha una durata di quattro anni; il numero

ANNO ACCADEMICO 2001/2002 CORSO DI LAUREA QUADRIENNALE IN FISICA Ordinamento Didattico Il Corso di Studi per il conseguimento della Laurea Quadriennale in Fisica ha una durata di quattro anni; il numero

Scienza pura, scienza applicata, scienza strutturata.

SCIENZA E GRANDE GUERRA Scienza pura, scienza applicata, scienza strutturata. Il contributo dei padri del Consiglio Nazionale delle Ricerche alla Grande Guerra tra fonti e documenti. Roma, 20 febbraio

SCIENZA E GRANDE GUERRA Scienza pura, scienza applicata, scienza strutturata. Il contributo dei padri del Consiglio Nazionale delle Ricerche alla Grande Guerra tra fonti e documenti. Roma, 20 febbraio

Roberto Valeri Quello che ho capito della Teoria della Relatività 2016 Roberto Valeri

Roberto Valeri Quello che ho capito della Teoria della Relatività 2016 Roberto Valeri 2016 Phasar Edizioni, Firenze www.phasar.net I diritti di riproduzione e traduzione sono riservati. Nessuna parte di

Roberto Valeri Quello che ho capito della Teoria della Relatività 2016 Roberto Valeri 2016 Phasar Edizioni, Firenze www.phasar.net I diritti di riproduzione e traduzione sono riservati. Nessuna parte di

Abbiamo scoperto il bosone di Higgs. Scienza Estate giugno 2013

Abbiamo scoperto il bosone di Higgs Scienza Estate 10-11 giugno 2013 La materia è fatta di atomi Elettroni, in orbite ben definite N. Bohr, Premio Nobel 1922 Un nucleo, formato da protoni e neutroni Dall

Abbiamo scoperto il bosone di Higgs Scienza Estate 10-11 giugno 2013 La materia è fatta di atomi Elettroni, in orbite ben definite N. Bohr, Premio Nobel 1922 Un nucleo, formato da protoni e neutroni Dall

UNA BOMBA TSUNAMI TESTATA AL LARGO DELLA NUOVA ZELANDA

UNA BOMBA TSUNAMI TESTATA AL LARGO DELLA NUOVA ZELANDA Gli Stati Uniti e la Nuova Zelanda hanno condotto test segreti su una bomba tsunami progettata per distruggere le città costiere utilizzando esplosioni

UNA BOMBA TSUNAMI TESTATA AL LARGO DELLA NUOVA ZELANDA Gli Stati Uniti e la Nuova Zelanda hanno condotto test segreti su una bomba tsunami progettata per distruggere le città costiere utilizzando esplosioni

CORSO DI PERFEZIONAMENTO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA DIPARTIMENTO DI FISICA CORSO DI PERFEZIONAMENTO PERCORSI DIDATTICI DI FISICA E MATEMATICA: MODELLI, VERIFICHE SPERIMENTALI, STATISTICA ATOMI E CARICA ELETTRICA: PROPOSTA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA DIPARTIMENTO DI FISICA CORSO DI PERFEZIONAMENTO PERCORSI DIDATTICI DI FISICA E MATEMATICA: MODELLI, VERIFICHE SPERIMENTALI, STATISTICA ATOMI E CARICA ELETTRICA: PROPOSTA

Progetto La comunità dell'ecomuseo alla ricerca della sua memoria: i nostri migranti negli anni Cinquanta. Campestrin Quinto, Telve nato nel 1933

Progetto La comunità dell'ecomuseo alla ricerca della sua memoria: i nostri migranti negli anni Cinquanta Campestrin Quinto, Telve nato nel 1933 Perché ha deciso di emigrare? Ho deciso di emigrare perché

Progetto La comunità dell'ecomuseo alla ricerca della sua memoria: i nostri migranti negli anni Cinquanta Campestrin Quinto, Telve nato nel 1933 Perché ha deciso di emigrare? Ho deciso di emigrare perché

Corso di Studi in Scienze Naturali Corso di Chimica Generale e Inorganica Dott.ssa Maria Cristina Paganini Prof. Elio Giamello

Corso di Studi in Scienze Naturali Corso di Chimica Generale e Inorganica Dott.ssa Maria Cristina Paganini Prof. Elio Giamello Avvertenza: Le immagini seguenti, proiettate durante le lezioni sono tratte

Corso di Studi in Scienze Naturali Corso di Chimica Generale e Inorganica Dott.ssa Maria Cristina Paganini Prof. Elio Giamello Avvertenza: Le immagini seguenti, proiettate durante le lezioni sono tratte

OGNI FRANCOBOLLO RACCONTA UNA STORIA E NELLA STORIA TROVIAMO LE GUERRE. DURANTE I CONFLITTI MILITARI IL SISTEMA POSTALE NON SI FERMA E

OGNI FRANCOBOLLO RACCONTA UNA STORIA E NELLA STORIA TROVIAMO LE GUERRE. DURANTE I CONFLITTI MILITARI IL SISTEMA POSTALE NON SI FERMA E CON QUESTO IL FRANCOBOLLO. IL FRANCOBOLLO SARA UN PICCOLO FOGLIETTO

OGNI FRANCOBOLLO RACCONTA UNA STORIA E NELLA STORIA TROVIAMO LE GUERRE. DURANTE I CONFLITTI MILITARI IL SISTEMA POSTALE NON SI FERMA E CON QUESTO IL FRANCOBOLLO. IL FRANCOBOLLO SARA UN PICCOLO FOGLIETTO

PROGETTO AMICI DI SCIASCIA. Fisica delle particelle

PROGETTO AMICI DI SCIASCIA Fisica delle particelle TEMI TRATTATI NELLA PRESENTAZIONE 1. STORIA DELLA FISICA DELLE PARTICELLE 2. COME E FATTO L ATOMO? IPOTESI SULLA STRUTTURA DELL ATOMO 3. LA FISICA DELLE

PROGETTO AMICI DI SCIASCIA Fisica delle particelle TEMI TRATTATI NELLA PRESENTAZIONE 1. STORIA DELLA FISICA DELLE PARTICELLE 2. COME E FATTO L ATOMO? IPOTESI SULLA STRUTTURA DELL ATOMO 3. LA FISICA DELLE

3 anno BOMBE E SOFFERENZA

3 anno narrat I V a storica scuola second. di I grado BOMBE E SOFFERENZA LA SECONDA GUERRA MONDIALE Le privazioni della guerra, il fronte che si avvicina, il pericolo dei tedeschi, la presenza dei partigiani...

3 anno narrat I V a storica scuola second. di I grado BOMBE E SOFFERENZA LA SECONDA GUERRA MONDIALE Le privazioni della guerra, il fronte che si avvicina, il pericolo dei tedeschi, la presenza dei partigiani...

La sede scelta per le discussioni fu l Istituto Carducci

La sede scelta per le discussioni fu l Istituto Carducci La sala del convegno (sala Casartelli) reca ora negli affreschi che la decorano i nomi degli illustri partecipanti (pittore Zambelli 1928) Alcobè

La sede scelta per le discussioni fu l Istituto Carducci La sala del convegno (sala Casartelli) reca ora negli affreschi che la decorano i nomi degli illustri partecipanti (pittore Zambelli 1928) Alcobè

La storia di Achille: un uomo scampato alla prigionia

La storia di Achille: un uomo scampato alla prigionia Lorenzo Avoni LA STORIA DI ACHILLE: UN UOMO SCAMPATO ALLA PRI- GIONIA romanzo www.booksprintedizioni.it Copyright 2013 Lorenzo Avoni Tutti i diritti

La storia di Achille: un uomo scampato alla prigionia Lorenzo Avoni LA STORIA DI ACHILLE: UN UOMO SCAMPATO ALLA PRI- GIONIA romanzo www.booksprintedizioni.it Copyright 2013 Lorenzo Avoni Tutti i diritti

Didattica cooperativa

Didattica cooperativa Il metodo cooperativo è fondamentale nell esperienza dell ACS. Esso caratterizza le varie attività dei soci: gli incontri degli organi sociali, la produzione di beni e servizi, i

Didattica cooperativa Il metodo cooperativo è fondamentale nell esperienza dell ACS. Esso caratterizza le varie attività dei soci: gli incontri degli organi sociali, la produzione di beni e servizi, i

il commento di p. Maggi al vangelo della domenica

il commento di p. Maggi al vangelo della domenica LA MIA CARNE E VERO CIBO E IL MIO SANGUE VERA BEVANDA commento al vangelo della domenica del corpus domini 18 giugno 2017) di p. Alberto Maggi : Gv 6,51-58

il commento di p. Maggi al vangelo della domenica LA MIA CARNE E VERO CIBO E IL MIO SANGUE VERA BEVANDA commento al vangelo della domenica del corpus domini 18 giugno 2017) di p. Alberto Maggi : Gv 6,51-58

Omelia S. Messa nel 24 anniversario della morte di Salvatore Aversa e della moglie Lucia Precenzano Cattedrale di Lamezia Terme, 4 gennaio 2016

Omelia S. Messa nel 24 anniversario della morte di Salvatore Aversa e della moglie Lucia Precenzano Cattedrale di Lamezia Terme, 4 gennaio 2016 1. «Il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande

Omelia S. Messa nel 24 anniversario della morte di Salvatore Aversa e della moglie Lucia Precenzano Cattedrale di Lamezia Terme, 4 gennaio 2016 1. «Il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande

Enrico Fermi

Le attività sperimentali Agli inizi del Novecento la Fisica Teorica si è già affermata in Europa (Berlino, Bonn 1891, Kirchhoff, Hertz, Planck), ma in Italia la Fisica è solamente sperimentale, pur essendo

Le attività sperimentali Agli inizi del Novecento la Fisica Teorica si è già affermata in Europa (Berlino, Bonn 1891, Kirchhoff, Hertz, Planck), ma in Italia la Fisica è solamente sperimentale, pur essendo

Trascrizione del videomessaggio inviato al Congresso dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Giuliano Poletti

Trascrizione del videomessaggio inviato al Congresso dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Giuliano Poletti Buongiorno a tutti, grazie per l invito che mi avete rivolto, purtroppo non riesco

Trascrizione del videomessaggio inviato al Congresso dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Giuliano Poletti Buongiorno a tutti, grazie per l invito che mi avete rivolto, purtroppo non riesco

L Universo secondo la Fisica moderna

Jesi 16 aprile 2005 L Universo secondo la Fisica moderna Cesare Bini Universita La Sapienza Roma Come la Fisica del XX secolo ha affrontato il problema dell origine dell Universo e quali sono i problemi

Jesi 16 aprile 2005 L Universo secondo la Fisica moderna Cesare Bini Universita La Sapienza Roma Come la Fisica del XX secolo ha affrontato il problema dell origine dell Universo e quali sono i problemi

LA TEORIA NEUTRINICA DI CESARE COLANGELI NELLE PAROLE DI Don LUIGI BORELLO

CIRCOLO DI PSICOBIOFISICA AMICI DI MARCO TODESCHINI presenta: LA TEORIA NEUTRINICA DI CESARE COLANGELI NELLE PAROLE DI Don LUIGI BORELLO CESARE COLANGELI Ingegnere, Generale di Divisione Aerea Aeronautica,

CIRCOLO DI PSICOBIOFISICA AMICI DI MARCO TODESCHINI presenta: LA TEORIA NEUTRINICA DI CESARE COLANGELI NELLE PAROLE DI Don LUIGI BORELLO CESARE COLANGELI Ingegnere, Generale di Divisione Aerea Aeronautica,

Università degli Studi di Perugia Dipartimento di Fisica e Geologia. Corso di Laurea Magistrale in Fisica

Università degli Studi di Perugia Dipartimento di Fisica e Geologia Corso di Laurea Magistrale in Fisica Il Dipartimento di Fisica e Geologia dell Università degli Studi di Perugia è leader internazionale

Università degli Studi di Perugia Dipartimento di Fisica e Geologia Corso di Laurea Magistrale in Fisica Il Dipartimento di Fisica e Geologia dell Università degli Studi di Perugia è leader internazionale

Frasi Celebri di Albert Einstein. "Matematicandoinsieme"

La Fantasia è più importante del sapere Frasi Celebri di Albert Einstein Se solamente avessi saputo, sarei diventato un orologiaio. L educazione è quello che rimane quando si dimentica tutto ciò che si

La Fantasia è più importante del sapere Frasi Celebri di Albert Einstein Se solamente avessi saputo, sarei diventato un orologiaio. L educazione è quello che rimane quando si dimentica tutto ciò che si

I più grandi attori dell 800

classe 1 b As. 2010/2011 scuola media G. Plana (Voghera) I più grandi attori dell 800 Commenti della classe Mercoledì 16 febbraio siamo andati in gita a Pavia: destinazione Teatro Fraschini, per una lezione/spettacolo

classe 1 b As. 2010/2011 scuola media G. Plana (Voghera) I più grandi attori dell 800 Commenti della classe Mercoledì 16 febbraio siamo andati in gita a Pavia: destinazione Teatro Fraschini, per una lezione/spettacolo

PREPARAZIONE ALLA PROSSIMA LEZIONE

PREPARAZIONE ALLA PROSSIMA LEZIONE Fai molta attenzione alle pagine di seguito illustrate perché in classe dovrai fare degli approfondimenti partendo da questo materiale. Cerca da ora qualche immagine

PREPARAZIONE ALLA PROSSIMA LEZIONE Fai molta attenzione alle pagine di seguito illustrate perché in classe dovrai fare degli approfondimenti partendo da questo materiale. Cerca da ora qualche immagine

LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.B.QUADRI" VICENZA DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE (Regolamento, art.5; O. M. 38 art.6) Anno scolastico

LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.B.QUADRI" VICENZA DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE (Regolamento, art.5; O. M. 38 art.6) Anno scolastico 2015-2016 RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE All. A Classe: 5ESC Indirizzo:

LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.B.QUADRI" VICENZA DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE (Regolamento, art.5; O. M. 38 art.6) Anno scolastico 2015-2016 RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE All. A Classe: 5ESC Indirizzo:

PAUL DIRAC: LA MATEMATICA DELLA BELLEZZA

PAUL DIRAC: LA MATEMATICA DELLA BELLEZZA INDICE La vita 3 -I primi anni 4 -Gli studi 5 -I viaggi 6 -La vita familiare 7 -I riconoscimenti 8 -Gli ultimi anni 9 Le principali teorie 10 -L'equazione della

PAUL DIRAC: LA MATEMATICA DELLA BELLEZZA INDICE La vita 3 -I primi anni 4 -Gli studi 5 -I viaggi 6 -La vita familiare 7 -I riconoscimenti 8 -Gli ultimi anni 9 Le principali teorie 10 -L'equazione della

Nella classe 3^E dell Istituto Comprensivo Sandro Pertini di Ovada abbiamo approfondito la conoscenza di questo tremendo evento europeo.

Nella classe 3^E dell Istituto Comprensivo Sandro Pertini di Ovada abbiamo approfondito la conoscenza di questo tremendo evento europeo. Mostre, libri e convegni hanno ricordato il centenario del conflitto.

Nella classe 3^E dell Istituto Comprensivo Sandro Pertini di Ovada abbiamo approfondito la conoscenza di questo tremendo evento europeo. Mostre, libri e convegni hanno ricordato il centenario del conflitto.

Ascesa, splendore e rovina della fisica italiana tra fine Ottocento e primi decenni del Novecento

La Matematica nella storia dell Italia unita Cantro PRISTEM Università Bocconi Urbino, 8-10 aprile 2011 Ascesa, splendore e rovina della fisica italiana tra fine Ottocento e primi decenni del Novecento

La Matematica nella storia dell Italia unita Cantro PRISTEM Università Bocconi Urbino, 8-10 aprile 2011 Ascesa, splendore e rovina della fisica italiana tra fine Ottocento e primi decenni del Novecento

LA COSTITUZIONE ITALIANA

LA COSTITUZIONE ITALIANA I primi esperimenti di Costituzione Iniziano con l arrivo in Italia dei moti liberali della Rivoluzione francese LO STATUTO ALBERTINO (1848) che era la Costituzione del Regno del

LA COSTITUZIONE ITALIANA I primi esperimenti di Costituzione Iniziano con l arrivo in Italia dei moti liberali della Rivoluzione francese LO STATUTO ALBERTINO (1848) che era la Costituzione del Regno del

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza Pubblicazione ai sensi dell'articolo

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza Pubblicazione ai sensi dell'articolo

Il metodo scientifico

La Fisica è una scienza grazie a Galileo che a suo fondamento pose il metodo scientifico 1 Il metodo scientifico La Natura è complessa: non basta osservarla per capirla Intuizione di Galileo: bisogna porre

La Fisica è una scienza grazie a Galileo che a suo fondamento pose il metodo scientifico 1 Il metodo scientifico La Natura è complessa: non basta osservarla per capirla Intuizione di Galileo: bisogna porre

CHE PROBLEMA TABULAZIONE QUESTIONARIO

CHE PROBLEMA TABULAZIONE QUESTIONARIO Scrivi nei cerchi le parole che ti vengono in mente se pensi alla parola problema : dati 14 alunni operazione 16 alunni domande 12 alunni risposte 12 alunni diagramma

CHE PROBLEMA TABULAZIONE QUESTIONARIO Scrivi nei cerchi le parole che ti vengono in mente se pensi alla parola problema : dati 14 alunni operazione 16 alunni domande 12 alunni risposte 12 alunni diagramma

In visita alle Istituzioni Europee. Milano. Strasbourg. Strasbourg. Colmar. Freiburg. Strasbourg. Strasbourg. Bruxelles. Brugge. Brugge.

Milano In visita alle Istituzioni Europee Strasbourg Strasbourg Colmar Freiburg Strasbourg Strasbourg Bruxelles Brugge Brugge Bruxelles Milano A compimento del percorso seguito all interno dell Istituto,

Milano In visita alle Istituzioni Europee Strasbourg Strasbourg Colmar Freiburg Strasbourg Strasbourg Bruxelles Brugge Brugge Bruxelles Milano A compimento del percorso seguito all interno dell Istituto,

PUOI TROVARE OGNI COSA AI PIEDI DI GESU. Marco 5

PUOI TROVARE OGNI COSA AI PIEDI DI GESU Marco 5 Tre persone Tre storie Tre incontri personali con Gesù Tre miracoli di Gesù v. 1-5 Giunsero all altra riva del mare, nel paese dei Geraseni. Appena Gesù

PUOI TROVARE OGNI COSA AI PIEDI DI GESU Marco 5 Tre persone Tre storie Tre incontri personali con Gesù Tre miracoli di Gesù v. 1-5 Giunsero all altra riva del mare, nel paese dei Geraseni. Appena Gesù

E = MC². È: Una forma di energia che deriva da profonde modificazioni della struttura stessa della materia. ENERGIA NUCLEARE

ENERGIA NUCLEARE È: Una forma di energia che deriva da profonde modificazioni della struttura stessa della materia. La materia Può trasformarsi in energia secondo la legge fisica, scoperta dallo scienziato

ENERGIA NUCLEARE È: Una forma di energia che deriva da profonde modificazioni della struttura stessa della materia. La materia Può trasformarsi in energia secondo la legge fisica, scoperta dallo scienziato

Datemi il principio di Archimede e terrò in equilibrio il mondo Principio di Archimede in aria

Classe 2I Scuola IIS P. Scalcerle Callegaro Giulia Castiglioni Martino Faggin Riccardo Datemi il principio di Archimede e terrò in equilibrio il mondo Principio di Archimede in aria INTRODUZIONE Inizialmente,

Classe 2I Scuola IIS P. Scalcerle Callegaro Giulia Castiglioni Martino Faggin Riccardo Datemi il principio di Archimede e terrò in equilibrio il mondo Principio di Archimede in aria INTRODUZIONE Inizialmente,

Le radiazioni ionizzanti e la radioprotezione

Le radiazioni ionizzanti e la radioprotezione Radiazioni Radiazioniionizzanti ionizzanti Il termine radiazione viene abitualmente usato per descrivere fenomeni apparentemente assai diversi tra loro,

Le radiazioni ionizzanti e la radioprotezione Radiazioni Radiazioniionizzanti ionizzanti Il termine radiazione viene abitualmente usato per descrivere fenomeni apparentemente assai diversi tra loro,

IL MONDO DOPO LA SECONDA GUERRA MONDIALE

IL MONDO DOPO LA SECONDA GUERRA MONDIALE La Guerra Fredda, che vede contrapporsi Usa ed Urss. La nascita della Repubblica italiana e il periodo del boom economico. Dopo la fine della seconda guerra mondiale,