Trasduttori piezoelettrici

|

|

|

- Gianfranco Di Mauro

- 7 anni fa

- Visualizzazioni

Transcript

1 Trasduttori piezoelettrici L effetto piezoelettrico fu scoperto da Jaques e Pierre Curie nel 1880 ed è una caratteristica di certi cristalli naturali (quarzo, tormalina ) o sintetici (solfato di litio, ammonio di-idrogenato fosfato ), di ceramiche ferroelettriche polarizzate (titanato di bario, zirconato titanato di piombo PZT ) e di particolari film di polimeri, che permette loro di sviluppare una carica quando vengono deformati elasticamente. E' un fenomeno di deformazione reversibile e si verifica su scale dell'ordine dei nanometri. Si definisce piezoelettricità una polarizzazione elettrica prodotta da sforzi meccanici in determinate classi di cristalli, che è proporzionale allo sforzo stesso ed ha un segno direttamente o inversamente variabile con essi. Tale effetto è definito come effetto piezoelettrico diretto. Fonte immagini:

2 Inoltre gli stessi materiali rispondono con la produzione di uno sforzo, che si palesa con una variazione dimensionale, quando vengono sottoposti ad una polarizzazione elettrica. In questo caso si parla di effetto piezoelettrico inverso ed è un secondo aspetto della stessa proprietà del materiale (esempi applicativi: sistemi sonar per l esplorazione attraverso rilievi acustici, strumenti di prova industriali non distruttivi di tipo ultrasonico, microattuatori ). L'assenza di un centro simmetria è condizione necessaria affinché si manifesti la piezoelettricità, assente in materiali conduttori e strutturalmente simmetrici. In un cristallo, questa carica si manifesta quando un azione meccanica provoca la comparsa di un dipolo elettrico in ciascuna molecola, spostando il centro delle cariche positive e negative. La rottura dell equilibrio elettrostatico produce la polarizzazione. Il cristallo deformato si comporta come un condensatore a cui è applicata una differenza di potenziale. Se le due facce vengono collegate ad un circuito elettrico viene generata una corrente.

3 Quindi, a causa delle loro naturale struttura asimmetrica, materiali cristallini, come il quarzo, presentano l effetto piezoelettrico senza la necessità di alcun tipo di trattamento, mentre le ceramiche piezoelettriche (come ad esempio il titanato di bario o lo zirconato titanato di piombo-pzt) devono essere artificialmente polarizzate per mezzo di un intenso campo elettrico esterno, il cui valore ne influenza fortemente la sensibilità. - Cella elementare di ceramica piezoelettrica: a) configurazione cubica al di sopra della temperatura di Curie; b) configurazione tetraedrica al di sotto della temperatura di Curie

4 In particolare, queste ceramiche presentano, in modo analogo ai materiali ferromagnetici, la possibilità di essere polarizzate permanentemente. In sostanza esse si possono schematizzare come costituite da zone aventi polarizzazione spontanea, che possono essere parzialmente orientate tramite l applicazione di un campo elettrico esterno. Se si graficizza la polarizzazione elettrica del materiale in funzione di un campo elettrico variabile si ottiene un ciclo di isteresi completo. Quello che conta ai fini della piezoelettricità è la polarizzazione residua che si ha alla rimozione del campo elettrico esterno. Attraverso un processo di miscelazione di materiali ferroelettrici si ottengono delle paste in cui i singoli microcristalli sono ferroelettrici e possiedono una spontanea polarizzazione. Tuttavia la combinazione disordinata di questi microcristalli in una polvere di varia composizione e granulometria non possiede un momento di dipolo elettrico rilevabile a livello macroscopico.

5 Condizione necessaria affinché la polarizzazione abbia successo, è il raggiungimento della temperatura di Curie durante il processo di esposizione al campo elettrico e il successivo raffreddamento del materiale, sempre in presenza del campo. Così facendo, i domini tendono ad allinearsi nella direzione più vicina a quella del campo, producendo un momento di dipolo risultante ed un allungamento del pezzo nella stessa direzione. Dopo la rimozione del campo esterno, i dipoli non sono più in grado di tornare nella originaria posizione casuale, ma risultano come congelati in una direzione preferenziale. Se viene applicata una forza esterna di trazione o compressione in grado deformare elasticamente il pezzo, si ottiene una variazione nel momento di dipolo, che induce una tensione tra gli elettrodi, opportunamente realizzati sulle superfici normali all asse di polarizzazione. La temperatura di Curie è la temperatura sopra la quale un materiale perde le sue proprietà ferroelettriche, quindi questo limita la temperatura massima alla quale questo materiale può essere utilizzato.

6

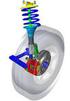

7 Se si utilizzano cristalli naturali come il quarzo, scegliendo la direzione di taglio nel monocristallo con una certa oculatezza, si può sfruttare l effetto piezoelettrico nella realizzazione di trasduttori di forza accelerazione e pressione. In particolare, questo materiale presenta caratteristiche vantaggiose quali: - elevata rigidezza e resistenza meccanica, che garantiscono piccole deformazioni elastiche durante la compressione; - velocità di risposta (prontezza) - eccellente linearità a fronte di un ampio range di carico; -resistenza allo shock termico (con opportune protezioni) -Hanno ampia applicazione nella misura di urti, vibrazioni, pressioni/forze ad elevata dinamica, ma non forniscono alcuna uscita in risposta a sollecitazioni costanti. In un accelerometro piezoelettrico, per esempio, una massa è collegata ad un cristallo piezoelettrico che a sua volta è connesso alla struttura (case) dell'accelerometro. Quando il corpo dell'accelerometro è soggetto a vibrazione la massa si oppone per inerzia e comprime il cristallo generando delle cariche. Questa forza di compressione per la legge di Newton F=ma risulta proporzionale all'accelerazione a cui è soggetto il corpo.

8 Sensibilità: pc/n o mv/n Sensibilità: pc/bar o mv/bar Sensibilità: pc/m/s^2 o mv/m/s^2 Fonte immagini:

9

10 Accelerometro piezoelettrico a compressione - single ended In questa tipologia il cristallo piezoelettrico è fissato alla base dell'accelerometro e la massa sismica è montata sul cristallo. Accelerometro piezoelettrico a compressione isolato La tipologia single-ended può essere sensibile alla deformazione della base di appoggio, quindi, per limitare il problema il cristallo viene isolato dalla base producendo un appoggio su una rondella oppure minimizzando l'area di contatto tra piezo e base. Fonte immagini:

11 Accelerometro piezoelettrico a taglio In un accelerometro piezoelettrico a taglio la massa sismica sollecita il cristallo a taglio anziché a compressione. Vengono utilizzati in applicazioni in cui si verificano importanti distorsioni della base dovute a transienti termici oppure ad una flessibilità notevole della base stessa. Fonte immagini:

12 Range di frequenze utili trasduttori piezoelettrci La parte utilizzabile della risposta in frequenza è quella piatta che va fino circa 1/3-1/2 della frequenza propria del sensore. Viene anche specificata indicandola come la parte di curva che sta tra il roll off del 5/10% o +/- 3 db.

13 Presentano ampi segnali di tensione in uscita a fronte di ridotte deformazioni, piccole dimensioni, ottima linearità, ampia dinamica di lavoro e frequenze proprie molto alte (caratteristica necessaria per ottenere misure accurate di fenomeni impulsivi). In genere non è previsto alcuno smorzamento (il fabbricante non lo riporta nelle caratteristiche tecniche e viene considerato nullo al più pari a 0.01), fatto accettabile in quanto la frequenza propria è molto elevata. Il range di lavoro è circa: 3/τ<ω<0.2ωn dove τ è dato dalla costante di tempo del circuito RC equivalente.

14 Frequenza propria del trasduttore montato Criticità nel montaggio: - secondo le specifiche tecniche del costruttore (perni filettati, colla, cera, fissaggi magnetici ) per assicurare che le prestazioni ottenute dall'accelerometro siano conformi alle caratteristiche tecniche pubblicate - gli accelerometri per shock siano montati preferibilmente con una vite (stud), secondo le caratteristiche costruttive, su una superficie piana, pulita e con buona finitura superficiale.

15 La frequenza propria del sensore piezoelettrico in generale deve essere sufficientemente elevata da poter permettere la misura di tutte le componenti armoniche del segnale senza distorsione. Per ottenere ciò è necessario mantenersi sufficientemente lontani dalla frequenza propria del sensore.

16 Soluzione A Soluzione B

17 Qual è l'accelerometro adatto alle mie esigenze?

18

19 Trasduttori di PRESSIONE piezoelettrici

20 Trasduttori di PRESSIONE piezoelettrici Fonte immagini:

21 Fonte immagini piezo: I trasduttori di pressione piezo generalmente sono dotati di filetto, avvitati in un'apposita sede e tirati con una coppia di serraggio (Nm) nota che dipende dal produttore e dal modello di sensore.

22 Trasduttori di FORZA piezoelettrici (celle di carico) Frequentemente i sensori di forza piezoelettrici sono costituiti da due dischi di cristalli con frapposto un elettrodo a foglio. Quando si applica la forza si genera una carica elettrica proporzionale alla forza applicata. Hanno un alta frequenza di risonanza che, in linea di principio, è molto favorevole alla applicazioni dinamiche o quasi statiche. Applicazioni tipiche: prove sui materiali, macchine di prova, macchine per la misura d impatto, viti di serraggio, punzonatura, per la misurazione della forza nei sistemi robotici, per il monitoraggio delle presse, le punzonatrici, e per i processi di giunzione. Le celle di carico piezoelettriche triassiali sono sensori in grado di misurare una forza dinamica o quasi statica nelle 3 direzioni x, y, z. Sono caratterizzate da un ampia gamma di frequenza utilizzabile. Questi sensori vengono impiegati per misurare la forza di taglio durante la lavorazione, le forze d impatto nei crash test, per rilevazione di forze di attrito e vibrazioni, per la misurazione delle forze di vibrazione sui componenti aerospaziali ma anche sulle forze agenti direttamente sui prodotti nei processi industriali.

23 Trasduttori di FORZA piezoelettrici-esempio di dinamometri stazionari e rotativi Fonte immagini:

24 Fonte immagini:

25 Fresatura di particolare in acciaio ad elevata durezza controllata attraverso dinamometro stazionario Fresatura di particolare in acciaio ad elevata durezza controllata attraverso dinamometro stazionario Foratura con dinamometro rotativo Fonte immagini:

26 Trasduttori di FORZA piezoelettrici-esempio pedana strumentata Analisi biomeccanica Es: Forza/potenza partenza/virata Fonte immagini:

27 Trasduttori piezoelettrici in carica-condizionamento Affinché sia possibile convertire le cariche generate nel cristallo piezoelettrico in una differenza di potenziale misurabile e registrabile è necessario che il cristallo piezoelettrico sia inserito all interno di un apposito circuito. Negli sensori piezoelettrici convenzionali con uscita in carica, questo circuito è esterno al trasduttore piezoelettrico e si trova all interno di un amplificatore di carica (o preamplificatore) collegato in serie con esso. Questo tipo di catena di misura viene chiamata ad alta impedenza. Fonte immagini:

28 I cavi di collegamento tra il sensore e l amplificatore di carica costituiscono un elemento molto delicato della catena di misura e devono essere ad alto isolamento e basso rumore, inoltre la loro lunghezza non può eccedere qualche metro. La catena di misura è detta ad alta impedenza poiché l amplificatore per potere rilevare la differenza di potenziale prima che il condensatore (il cristallo) si scarichi deve avere una impedenza d ingresso del primo stadio dello stesso ordine di grandezza dell impedenza di uscita del cristallo (>10 G ). Qualora infatti le cariche abbandonano gli elettrodi si riduce la sensibilità del sensore e si commette un rilevante errore nella misura. Dette rispettivamente Cq, Cc, Ca e Rq, Rc, Ra le capacità e le resistenze dell elemento piezoelettrico, del cavo di collegamento e dello stadio d ingresso dell amplificatore, uno schema semplificato del circuito reale è rappresentato nella seguente figura. Assumendo: si ottiene il seguente circuito equivalente:

29 La tensione V all uscita dal trasduttore piezo all istante t, detta V0 la d.d.p. all istante iniziale, vale: Se il prodotto RC non è molto maggiore del periodo del segnale da misurare, il condensatore si scarica, rendendo impossibile la misura o falsandola. Poiché il cavo ed i suoi connettori hanno una capacità finita, piccola e variabile con la lunghezza del cavo stesso, è indispensabile che l impedenza d ingresso dell amplificatore sia la più elevata possibile. Si spiega in questo modo anche la difficoltà di misurare con un sensore piezoelettrico segnali a bassa frequenza e l impossibilità di misurare accelerazioni statiche a frequenza nulla.

30 L amplificatore di carica dovrà poi rendere disponibile la differenza di potenziale in un circuito in uscita ad impedenza relativamente bassa, per potere consentire il collegamento con la strumentazione di analisi del segnale (es.: analizzatore di spettro) o con un convertitore A/D. La maggior parte dei preamplificatori hanno una o più funzioni ausiliarie: -possibilità di selezionare su di essi la sensibilità del trasduttore; -regolazione del guadagno; -integratore elettronico, per convertire l uscita proporzionale all accelerazione in segnali di velocità o di spostamento; -filtri passa-basso, passa-alto o passa-banda, per selezionare i limiti inferiore e superiore di frequenza del segnale in uscita; -indicatori di sovraccarico e delle condizioni della batteria Fonte immagini:

31

32

33 Trasduttori piezoelettrici ICP (IEPE-Isotron-Piezotron) Sono disponibili modelli con microelettronica incorporata, ossia con amplificatori di carica montati all interno dell involucro del sensore, detti ICP(Integrated Circuit piezoelettric) - IEPE che devono essere alimentati (tramite cavo opportuno). In questo modo il segnale di uscita viene fornito direttamente in Volt e può essere collegato direttamente ad un oscilloscopio oppure ad un analizzatore di segnale. I trasduttori piezoelettrici ICP non necessitano pertanto di preamplificatore esterno, ma solo di un alimentatore esterno a corrente continua. Il segnale in uscita dal trasduttore è in questo caso una differenza di potenziale e la catena di misura è detta a bassa impedenza. L alimentatore esterno o accoppiatore può avere anche la funzione di amplificare il segnale attraverso un guadagno regolabile. Vantaggi: -Semplici da utilizzare- complessivamente più economici -Trasmissione a bassa impedenza -Sensibilità più elevate -Riduzione del rumore generato dal cavo (RUMORE TRIBOELETTRICO)-cavi più lunghi -Costi più bassi -Numerosi recenti sistemi di acquisizione hanno i condizionatori per ICP integrati Svantaggi: -Ridotto campo di temperature di utilizzo (elettronica microcircuitale soffre la T più del solo sensore) -Condizionamento del segnale meno versatile (non si può agire su RC)

34 Nei trasduttori ICP o anche detti IEPE, il segnale in uscita dal trasduttore è una tensione e pertanto la sensibilità del trasduttore si misura in mv/(m/s2) (millivolt al metro secondo quadro) o in mv/g (millivolt al g). Fonte immagini:

35

36

37 Rumore triboelettrico Viene indotto nel cavo dal movimento meccanico del cavo stesso, si evita nastrando e incollando il cavo il più vicino possibile al sensore (operazione non sempre fattibile);

Primi metodi di misura delle vibrazioni

Primi metodi di misura delle vibrazioni A causa dell assenza di strumenti opportuni, le vibrazioni venivano valutate semplicemente toccando la macchina; il trasferimento del segnale di vibrazione dalla

Primi metodi di misura delle vibrazioni A causa dell assenza di strumenti opportuni, le vibrazioni venivano valutate semplicemente toccando la macchina; il trasferimento del segnale di vibrazione dalla

SISTEMA DI ACQUISIZIONE DATI

SISTEMA DI ACQUISIZIONE DATI SENSORE O TRASDUTTORE LINEARIZZAZIONE CONDIZIONAMENTO CONVERTITORE A/D MICROPROCESSORE SENSORE LINEARIZZAZIONE Elemento che rileva la grandezza da controllare. Operazione necessaria

SISTEMA DI ACQUISIZIONE DATI SENSORE O TRASDUTTORE LINEARIZZAZIONE CONDIZIONAMENTO CONVERTITORE A/D MICROPROCESSORE SENSORE LINEARIZZAZIONE Elemento che rileva la grandezza da controllare. Operazione necessaria

Fisica Generale III con Laboratorio

Fisica Generale III con Laboratorio Campi elettrici e magnetici nella materia Lezione 3 Polarizzazione permanente Formula di Langevin - I Polarizzazione per orientamento: Molecole polari Relazione approssimata

Fisica Generale III con Laboratorio Campi elettrici e magnetici nella materia Lezione 3 Polarizzazione permanente Formula di Langevin - I Polarizzazione per orientamento: Molecole polari Relazione approssimata

Analogamente,sfruttando la variabilità della resistenza in funzione degli sforzi meccanici di trazione o di compressione,si realizzano gli

SENSORI fig. 7 In un sistema di acquisizione dati i sensori costituiscono le interfacce fisiche tra i dispositivi di elaborazione dei segnali elettrici acquisiti e le corrispondenti grandezze fisiche da

SENSORI fig. 7 In un sistema di acquisizione dati i sensori costituiscono le interfacce fisiche tra i dispositivi di elaborazione dei segnali elettrici acquisiti e le corrispondenti grandezze fisiche da

SENSORE PER LA MISURA DEL RUMORE (IL FONOMETRO)

SENSORE PER LA MISURA DEL RUMORE (IL FONOMETRO) Il fonometro è un dispositivo elettroacustico per la misura del livello di pressione sonora. La sua funzione principale p è quella di convertire un segnale

SENSORE PER LA MISURA DEL RUMORE (IL FONOMETRO) Il fonometro è un dispositivo elettroacustico per la misura del livello di pressione sonora. La sua funzione principale p è quella di convertire un segnale

Amplificatori in classe A con accoppiamento capacitivo

Ottobre 00 Amplificatori in classe A con accoppiamento capacitivo amplificatore in classe A di Fig. presenta lo svantaggio che il carico è percorso sia dalla componente di segnale, variabile nel tempo,

Ottobre 00 Amplificatori in classe A con accoppiamento capacitivo amplificatore in classe A di Fig. presenta lo svantaggio che il carico è percorso sia dalla componente di segnale, variabile nel tempo,

Caratteristiche di materiali

Caratteristiche di materiali Caratteristiche macroscopiche Lavorazione Microstruttura Formula chimica Legami chimici Struttura atomica Meccaniche Materiale Fisiche Elettriche Megnetiche Termiche Meccaniche

Caratteristiche di materiali Caratteristiche macroscopiche Lavorazione Microstruttura Formula chimica Legami chimici Struttura atomica Meccaniche Materiale Fisiche Elettriche Megnetiche Termiche Meccaniche

Misure su linee di trasmissione

Appendice A A-1 A-2 APPENDICE A. Misure su linee di trasmissione 1) Misurare, in trasmissione o in riflessione, la lunghezza elettrica TL della linea. 2) Dal valore di TL e dalla lunghezza geometrica calcolare

Appendice A A-1 A-2 APPENDICE A. Misure su linee di trasmissione 1) Misurare, in trasmissione o in riflessione, la lunghezza elettrica TL della linea. 2) Dal valore di TL e dalla lunghezza geometrica calcolare

Dinamica delle Strutture

Corso di Laurea magistrale in Ingegneria Civile e per l Ambiente e il Territorio Dinamica delle Strutture Prof. Adolfo SANTINI Ing. Francesco NUCERA Prof. Adolfo Santini - Dinamica delle Strutture 1 Dinamica

Corso di Laurea magistrale in Ingegneria Civile e per l Ambiente e il Territorio Dinamica delle Strutture Prof. Adolfo SANTINI Ing. Francesco NUCERA Prof. Adolfo Santini - Dinamica delle Strutture 1 Dinamica

Breve nota sulla misurazione della grandezza Forza

Breve nota sulla misurazione della grandezza Forza 1. Introduzione In generale, si ricorre al concetto di forza in tutte quelle situazioni in cui sia necessario qualificare e quantificare l entità delle

Breve nota sulla misurazione della grandezza Forza 1. Introduzione In generale, si ricorre al concetto di forza in tutte quelle situazioni in cui sia necessario qualificare e quantificare l entità delle

Corso di Laurea in Scienza dei Materiali Laboratorio di Fisica II ESPERIENZA DC3. Circuiti in corrente continua

Corso di Laurea in Scienza dei Materiali Laboratorio di Fisica II ESPERIENZA DC3 Circuiti in corrente continua Scopo dell'esperienza 1. Determinazione della caratteristica I/V di un conduttore non ohmico:

Corso di Laurea in Scienza dei Materiali Laboratorio di Fisica II ESPERIENZA DC3 Circuiti in corrente continua Scopo dell'esperienza 1. Determinazione della caratteristica I/V di un conduttore non ohmico:

USO DELL OSCILLOSCOPIO PER LA MISURA DELLA VELOCITA' DEL SUONO NELL ARIA

USO DELL OSCILLOSCOPIO PER LA MISURA DELLA VELOCITA' DEL SUONO NELL ARIA B. Cottalasso R. Ferrando AIF PLS Corso Estivo di Fisica Genova 2009 1 Scopo dell esperimento Ci si propone di misurare la velocità

USO DELL OSCILLOSCOPIO PER LA MISURA DELLA VELOCITA' DEL SUONO NELL ARIA B. Cottalasso R. Ferrando AIF PLS Corso Estivo di Fisica Genova 2009 1 Scopo dell esperimento Ci si propone di misurare la velocità

Biomeccanica. Taratura di una cella di carico. Docente: Prof. Paolo CAPPA. Autore: Juri Taborri. Sommario. Esercitazione

Biomeccanica Docente: Prof. Paolo CAPPA Autore: Juri Taborri Taratura di una cella di carico Sommario 1. Introduzione... 2 2. Catena di misura... 2 2.1 Campioni di massa... 4 2.2 Cella di carico da tarare...

Biomeccanica Docente: Prof. Paolo CAPPA Autore: Juri Taborri Taratura di una cella di carico Sommario 1. Introduzione... 2 2. Catena di misura... 2 2.1 Campioni di massa... 4 2.2 Cella di carico da tarare...

BONIFICA ACUSTICA: ATTRITO E INERZIA. Bonifica acustica_moduloj3_rev_3_10_03

BONIFICA ACUSTICA: ATTRITO E INERZIA Il movimento relativo fra due componenti meccanici a contatto determina fenomeni di attrito cui è associata un emissione sonora. Fra gli esempi più significativi di

BONIFICA ACUSTICA: ATTRITO E INERZIA Il movimento relativo fra due componenti meccanici a contatto determina fenomeni di attrito cui è associata un emissione sonora. Fra gli esempi più significativi di

IL CONTROLLO D ACCETTAZIONE ED IL COLLAUDO IN CORSO D OPERA DELLE PREVISTO DAL D.M Lecco, 2 dicembre 2011

IL CONTROLLO D ACCETTAZIONE ED IL COLLAUDO IN CORSO D OPERA DELLE STRUTTURE IN C.A. E IN ACCIAIO COME PREVISTO DAL D.M. 14.01.2008 2 COLLAUDO STATICO DELLE STRUTTURE - ESECUZIONE DI PROVE DI CARICO [Decreto

IL CONTROLLO D ACCETTAZIONE ED IL COLLAUDO IN CORSO D OPERA DELLE STRUTTURE IN C.A. E IN ACCIAIO COME PREVISTO DAL D.M. 14.01.2008 2 COLLAUDO STATICO DELLE STRUTTURE - ESECUZIONE DI PROVE DI CARICO [Decreto

Proprietà meccaniche. Proprietà dei materiali

Proprietà meccaniche Proprietà dei materiali Proprietà meccaniche Tutti i materiali sono soggetti a sollecitazioni (forze) di varia natura che ne determinano deformazioni macroscopiche. Spesso le proprietà

Proprietà meccaniche Proprietà dei materiali Proprietà meccaniche Tutti i materiali sono soggetti a sollecitazioni (forze) di varia natura che ne determinano deformazioni macroscopiche. Spesso le proprietà

Corso di Laurea in Scienza dei Materiali Laboratorio di Fisica II ESPERIENZA DC3. Circuiti in corrente continua

Corso di Laurea in Scienza dei Materiali Laboratorio di Fisica II Scopo dell'esperienza ESPERIENZA DC3 Circuiti in corrente continua 1. Determinazione della caratteristica I/V di un conduttore non ohmico:

Corso di Laurea in Scienza dei Materiali Laboratorio di Fisica II Scopo dell'esperienza ESPERIENZA DC3 Circuiti in corrente continua 1. Determinazione della caratteristica I/V di un conduttore non ohmico:

Corso di Elettronica di Potenza (9 CFU) ed Elettronica Industriale (6CFU) Convertitori c.a.-c.a. 2/24

Tra i vari tipi di convertitori monostadio, i convertitori c.a.-c.a. sono quelli che presentano il minore interesse applicativo, a causa delle notevoli limitazioni per quanto concerne sia la qualità della

Tra i vari tipi di convertitori monostadio, i convertitori c.a.-c.a. sono quelli che presentano il minore interesse applicativo, a causa delle notevoli limitazioni per quanto concerne sia la qualità della

Il motore a corrente continua

Il motore a corrente continua 15 marzo 2015 Ing. chiara.foglietta@uniroma3.it Università degli Studi Roma TRE Agenda Il motore a corrente continua 2 Il motore elettrico a corrente continua è un componente

Il motore a corrente continua 15 marzo 2015 Ing. chiara.foglietta@uniroma3.it Università degli Studi Roma TRE Agenda Il motore a corrente continua 2 Il motore elettrico a corrente continua è un componente

Acquisizione Dati. Introduzione

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Chimica e dei Materiali Corso di Sperimentazione sulle Macchine Acquisizione Dati Introduzione Introduzione In campo scientifico

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Chimica e dei Materiali Corso di Sperimentazione sulle Macchine Acquisizione Dati Introduzione Introduzione In campo scientifico

La pressione è una grandezza fisica, definita come il rapporto tra la forza agente normalmente su una superficie e la superficie stessa.

Pressione La pressione è una grandezza fisica, definita come il rapporto tra la forza agente normalmente su una superficie e la superficie stessa. E originata dallo scambio di forze fra le molecole del

Pressione La pressione è una grandezza fisica, definita come il rapporto tra la forza agente normalmente su una superficie e la superficie stessa. E originata dallo scambio di forze fra le molecole del

Confronto carica-icp

Confronto carica-icp Gli accelerometri piezoelettrici sono la prima scelta in molte applicazioni di misura di vibrazioni dal momento che hanno un'elevata risposta in frequenza, buone sensibilità e risoluzione

Confronto carica-icp Gli accelerometri piezoelettrici sono la prima scelta in molte applicazioni di misura di vibrazioni dal momento che hanno un'elevata risposta in frequenza, buone sensibilità e risoluzione

Capacità. Capacità elettrica Condensatore Condensatore = sistema per immagazzinare energia (elettrica) Fisica II CdL Chimica

Capacità Capacità elettrica Condensatore Condensatore = sistema per immagazzinare energia (elettrica) Definizione Capacità La capacità è una misura di quanta carica debba possedere un certo tipo di condensatore

Capacità Capacità elettrica Condensatore Condensatore = sistema per immagazzinare energia (elettrica) Definizione Capacità La capacità è una misura di quanta carica debba possedere un certo tipo di condensatore

Regolatore di pressione elettropneumatico. Attacco G ½. Catalogo 8684/IT G ½"

Regolatore di pressione elettropneumatico Attacco G ½ Catalogo 8684/IT G ½" Catalogo 8684/IT La soluzione ECONOMICA che soddisfa le esigenze del mercato. Il design compatto e il peso ridotto garantiscono

Regolatore di pressione elettropneumatico Attacco G ½ Catalogo 8684/IT G ½" Catalogo 8684/IT La soluzione ECONOMICA che soddisfa le esigenze del mercato. Il design compatto e il peso ridotto garantiscono

L effetto piezoelettrico

L effetto piezoelettrico L effetto piezoelettrico, ossia la capacità di un materiale di fornire una differenza di potenziale quando sollecitato meccanicamente ovvero di deformarsi se sottoposto ad un campo

L effetto piezoelettrico L effetto piezoelettrico, ossia la capacità di un materiale di fornire una differenza di potenziale quando sollecitato meccanicamente ovvero di deformarsi se sottoposto ad un campo

Argomenti del corso Parte I Caratteristiche generali e strumenti terminali

Argomenti del corso Parte I Caratteristiche generali e strumenti terminali 1. Concetti generali Finalità e applicazioni dello studio dei sistemi di misura Applicazione in vari campi: esempi Concetto di

Argomenti del corso Parte I Caratteristiche generali e strumenti terminali 1. Concetti generali Finalità e applicazioni dello studio dei sistemi di misura Applicazione in vari campi: esempi Concetto di

Attuatori. Gli attuatori costituiscono gli elementi che controllano e permettono il movimento delle parti

Attuatori Gli attuatori costituiscono gli elementi che controllano e permettono il movimento delle parti meccaniche di una macchina automatica. Sono una componente della parte operativa di una macchina

Attuatori Gli attuatori costituiscono gli elementi che controllano e permettono il movimento delle parti meccaniche di una macchina automatica. Sono una componente della parte operativa di una macchina

Caratteristiche di materiali

Caratteristiche di materiali Caratteristiche macroscopiche Lavorazione Microstruttura Formula chimica Legami chimici Struttura atomica Meccaniche Materiale Fisiche Elettriche Megnetiche Termiche Meccaniche

Caratteristiche di materiali Caratteristiche macroscopiche Lavorazione Microstruttura Formula chimica Legami chimici Struttura atomica Meccaniche Materiale Fisiche Elettriche Megnetiche Termiche Meccaniche

FLOWX3 F111 Sensore di flusso per installazione in carico F111 Il sensore di flusso in acciaio inossidabile tipo F111 è caratterizzato da elevata robu

FLOWX3 F111 Sensore di flusso per installazione in carico F111 Il sensore di flusso in acciaio inossidabile tipo F111 è caratterizzato da elevata robustezza e resistenza meccanica applicate alla tipologia

FLOWX3 F111 Sensore di flusso per installazione in carico F111 Il sensore di flusso in acciaio inossidabile tipo F111 è caratterizzato da elevata robustezza e resistenza meccanica applicate alla tipologia

INDICAZIONI TECNICHE TERMOCOPPIE

INDICAZIONI TECNICHE TERMOCOPPIE 1. Principio di funzionamento 2. Metodi di misura con le termocoppie 3. Costruzione delle Termocoppie 4. Termocoppie ad isolamento tradizionale 5. Termocoppie ad isolamento

INDICAZIONI TECNICHE TERMOCOPPIE 1. Principio di funzionamento 2. Metodi di misura con le termocoppie 3. Costruzione delle Termocoppie 4. Termocoppie ad isolamento tradizionale 5. Termocoppie ad isolamento

Istruzioni per l'uso ATEX Ripartitore in inox E7354A

Istruzioni per l'uso ATEX Ripartitore in inox E7354A 7390937/00 07/2012 Indicazioni per l impiego sicuro in zone potenzialmente esplosive Uso conforme Impiego in zone potenzialmente esplosive ai sensi

Istruzioni per l'uso ATEX Ripartitore in inox E7354A 7390937/00 07/2012 Indicazioni per l impiego sicuro in zone potenzialmente esplosive Uso conforme Impiego in zone potenzialmente esplosive ai sensi

I convertitori c.a.-c.a. possono essere suddivisi in tre categorie: convertitori a controllo di fase, cicloconvertitori, convertitori a matrice.

Tra i vari tipi di convertitori monostadio, i convertitori c.a.-c.a. sono quelli che presentano il minore interesse applicativo, a causa delle notevoli limitazioni per quanto concerne sia la qualità della

Tra i vari tipi di convertitori monostadio, i convertitori c.a.-c.a. sono quelli che presentano il minore interesse applicativo, a causa delle notevoli limitazioni per quanto concerne sia la qualità della

Progetto di un preamplificatore per microfono

Progetto di un preamplificatore per microfono Vogliamo progettare un preamplificatore che amplifichi la tensione di uscita di un microfono, i cui valori tipici non superano i 0 mv, e la porti a circa volt.

Progetto di un preamplificatore per microfono Vogliamo progettare un preamplificatore che amplifichi la tensione di uscita di un microfono, i cui valori tipici non superano i 0 mv, e la porti a circa volt.

Sensori e trasduttori

Sensori e Trasduttori Le parole sensore (più usata negli USA) e trasduttore (più comune in Europa) sono entrambe molto utilizzate nella descrizione dei sistemi di misura e controllo. L uso di questi dispositivi

Sensori e Trasduttori Le parole sensore (più usata negli USA) e trasduttore (più comune in Europa) sono entrambe molto utilizzate nella descrizione dei sistemi di misura e controllo. L uso di questi dispositivi

Lavoro. Esempio. Definizione di lavoro. Lavoro motore e lavoro resistente. Lavoro compiuto da più forze ENERGIA, LAVORO E PRINCIPI DI CONSERVAZIONE

Lavoro ENERGIA, LAVORO E PRINCIPI DI CONSERVAZIONE Cos è il lavoro? Il lavoro è la grandezza fisica che mette in relazione spostamento e forza. Il lavoro dipende sia dalla direzione della forza sia dalla

Lavoro ENERGIA, LAVORO E PRINCIPI DI CONSERVAZIONE Cos è il lavoro? Il lavoro è la grandezza fisica che mette in relazione spostamento e forza. Il lavoro dipende sia dalla direzione della forza sia dalla

M320 ESAME DI STATO DI ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE

Pag. 1/2 Sessione ordinaria 2008 Seconda prova scritta M320 ESAME DI STATO DI ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE CORSO DI ORDINAMENTO Indirizzo: ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI Tema di: ELETTRONICA (Testo valevole

Pag. 1/2 Sessione ordinaria 2008 Seconda prova scritta M320 ESAME DI STATO DI ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE CORSO DI ORDINAMENTO Indirizzo: ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI Tema di: ELETTRONICA (Testo valevole

FISICA E LABORATORIO INDIRIZZO C.A.T. CLASSE PRIMA. OBIETTIVI U. D. n 1.2: La rappresentazione di dati e fenomeni

FISICA E LABORATORIO INDIRIZZO C.A.T. CLASSE PRIMA Le competenze di base a conclusione dell obbligo di istruzione sono le seguenti: Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà

FISICA E LABORATORIO INDIRIZZO C.A.T. CLASSE PRIMA Le competenze di base a conclusione dell obbligo di istruzione sono le seguenti: Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà

Analisi modale-principali attuatori

Analisi modale-principali attuatori La scelta del tipo di attuatore più adatto a sollecitare opportunamente la struttura (in funzione dell obiettivo della sperimentazione e delle caratteristiche stesse

Analisi modale-principali attuatori La scelta del tipo di attuatore più adatto a sollecitare opportunamente la struttura (in funzione dell obiettivo della sperimentazione e delle caratteristiche stesse

DATAFLEX. Torsiometri DATAFLEX

291 Indice 291 Una soluzione completa ed economica per la misurazione 293 Tipo 22/20, 22/50, 22/100 294 Tipo 22/20, 22/50, 22/100 Accessori: Giunto a lamelle RADEX -NC 295 Tipo 42/200, 42/500, 42/1000

291 Indice 291 Una soluzione completa ed economica per la misurazione 293 Tipo 22/20, 22/50, 22/100 294 Tipo 22/20, 22/50, 22/100 Accessori: Giunto a lamelle RADEX -NC 295 Tipo 42/200, 42/500, 42/1000

BULLONI AD ALTA RESISTENZA GIUNZIONI AD ATTRITO

LEZIONI N E 3 ULLONI D LT RESISTENZ GIUNZIONI D TTRITO I) Giunzioni ad attrito soggette a forze di taglio Si considerano ad alta resistenza i bulloni di classe 8.8 e 10.9. Essi sono caratterizzati dai

LEZIONI N E 3 ULLONI D LT RESISTENZ GIUNZIONI D TTRITO I) Giunzioni ad attrito soggette a forze di taglio Si considerano ad alta resistenza i bulloni di classe 8.8 e 10.9. Essi sono caratterizzati dai

Alcune esperienze di laboratorio sull elettromagnetismo

Alcune esperienze di laboratorio sull elettromagnetismo - Scarica del condensatore A - Oscilloscopio didattico Q - Motorino elettrico A - Sistema molla-magnete Q - Trasformatore didattico A P. Bernardini

Alcune esperienze di laboratorio sull elettromagnetismo - Scarica del condensatore A - Oscilloscopio didattico Q - Motorino elettrico A - Sistema molla-magnete Q - Trasformatore didattico A P. Bernardini

Filtro attivo per la compensazione delle armoniche

SEI SISTEMI S.R.L. Via Calamelli, 40-40026 IMOLA - BO Tel. 0542 640245 - Fax 0542 641018 E - mail: siei@sieisistemi.it Filtro attivo per la compensazione delle armoniche (SAF Shunt Active Filter) SEI SISTEMI

SEI SISTEMI S.R.L. Via Calamelli, 40-40026 IMOLA - BO Tel. 0542 640245 - Fax 0542 641018 E - mail: siei@sieisistemi.it Filtro attivo per la compensazione delle armoniche (SAF Shunt Active Filter) SEI SISTEMI

Il convertitore bidirezionale a commutazione forzata trova ampio impiego anche in versione trifase.

Il convertitore bidirezionale a commutazione forzata trova ampio impiego anche in versione trifase. In questa versione, anzi, non è necessario impiegare il filtro risonante L 1 C 1, in quanto il trasferimento

Il convertitore bidirezionale a commutazione forzata trova ampio impiego anche in versione trifase. In questa versione, anzi, non è necessario impiegare il filtro risonante L 1 C 1, in quanto il trasferimento

Università degli studi di Trento Facoltà di Ingegneria Corso di Laurea in Viticoltura ed Enologia

Università degli studi di Trento Facoltà di Ingegneria Corso di Laurea in Viticoltura ed Enologia Prof. Dino Zardi Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica Fisica Componenti elementari

Università degli studi di Trento Facoltà di Ingegneria Corso di Laurea in Viticoltura ed Enologia Prof. Dino Zardi Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica Fisica Componenti elementari

Indice. Fisica: una introduzione. Il moto in due dimensioni. Moto rettilineo. Le leggi del moto di Newton

Indice 1 Fisica: una introduzione 1.1 Parlare il linguaggio della fisica 2 1.2 Grandezze fisiche e unità di misura 3 1.3 Prefissi per le potenze di dieci e conversioni 7 1.4 Cifre significative 10 1.5

Indice 1 Fisica: una introduzione 1.1 Parlare il linguaggio della fisica 2 1.2 Grandezze fisiche e unità di misura 3 1.3 Prefissi per le potenze di dieci e conversioni 7 1.4 Cifre significative 10 1.5

TX 86-T AMPLIFICATORE AD IMPEDENZA NEGATIVA

TX 86-T AMPLIFICATORE AD IMPEDENZA NEGATIVA MONOGRAFIA DESCRITTIVA EDIZIONE Maggio 2004 MON. 124 REV. 2.0 1 di 6 INDICE 1.0 GENERALITÁ 03 2.0 CARATTERISTICHE TECNICHE 03 3.0 INSTALLAZIONE E MESSA IN SERVIZIO

TX 86-T AMPLIFICATORE AD IMPEDENZA NEGATIVA MONOGRAFIA DESCRITTIVA EDIZIONE Maggio 2004 MON. 124 REV. 2.0 1 di 6 INDICE 1.0 GENERALITÁ 03 2.0 CARATTERISTICHE TECNICHE 03 3.0 INSTALLAZIONE E MESSA IN SERVIZIO

GIG - USCITA RELE CARATTERISTICHE TECNICHE DIMENSIONI MECCANICHE INCLINOMETRO GENERAL DOPPIO ASSE. Inclinometro GENERAL tecnologia MEMS VERSIONE RELE

GIG - USCITA RELE INCLINOMETRO GENERAL DOPPIO ASSE CARATTERISTICHE TECNICHE Inclinometro GENERAL tecnologia MEMS VERSIONE RELE Alte prestazioni, alto grado IP, resistenza a shock e vibrazioni ed elevata

GIG - USCITA RELE INCLINOMETRO GENERAL DOPPIO ASSE CARATTERISTICHE TECNICHE Inclinometro GENERAL tecnologia MEMS VERSIONE RELE Alte prestazioni, alto grado IP, resistenza a shock e vibrazioni ed elevata

RE0 FASCE RISCALDANTI A UGELLO

RE0 FASCE RISCALDANTI A UGELLO Adatti quando gli spazi disponibili fra ugello e stampo sono molto ridotti, come negli stampi, presse ed iniettori a camera calda. Impiegato sulle macchine per la lavorazione

RE0 FASCE RISCALDANTI A UGELLO Adatti quando gli spazi disponibili fra ugello e stampo sono molto ridotti, come negli stampi, presse ed iniettori a camera calda. Impiegato sulle macchine per la lavorazione

RELAZIONE DI TELECOMUNICAZIONI ITIS Vobarno Titolo: I Transistor

RLAZION DI TLCOMUNICAZIONI ITIS Vobarno Titolo: I Transistor Nome: Samuele Sandrini 4AT 05/10/14 Un transistor a giunzione bipolare (BJT Bipolar Junction Transistor) è formato da tre zone di semiconduttore

RLAZION DI TLCOMUNICAZIONI ITIS Vobarno Titolo: I Transistor Nome: Samuele Sandrini 4AT 05/10/14 Un transistor a giunzione bipolare (BJT Bipolar Junction Transistor) è formato da tre zone di semiconduttore

Corso di Laurea in Scienza dei Materiali Laboratorio di Fisica II ESPERIENZA AC2. Circuiti in corrente alternata

Scopo dell'esperienza: Corso di Laurea in Scienza dei Materiali Laboratorio di Fisica II ESPERIENZA AC2 Circuiti in corrente alternata. Uso di un generatore di funzioni (onda quadra e sinusoidale); 2.

Scopo dell'esperienza: Corso di Laurea in Scienza dei Materiali Laboratorio di Fisica II ESPERIENZA AC2 Circuiti in corrente alternata. Uso di un generatore di funzioni (onda quadra e sinusoidale); 2.

Banco Educazionale Arra MT 1

Banco Educazionale Arra MT 1 Descrizione Generale Il Sistema didattico Arra Microwave Modello MT-1, è stato progettato per realizzare Corsi di formazione teorica e pratica per Istituti Tecnici, Università

Banco Educazionale Arra MT 1 Descrizione Generale Il Sistema didattico Arra Microwave Modello MT-1, è stato progettato per realizzare Corsi di formazione teorica e pratica per Istituti Tecnici, Università

FINE CORSA DI POSIZIONE " CON PROFILO A T " TIPO REED E MAGNETORESISTIVO

FINE CORSA DI POSIZIONE " CON PROFILO A T " TIPO REED E MAGNETORESISTIVO per cilindri pneumatici con scanalature a «T» o a coda di rondine 2 P292 -IT-R0 Serie 88 FINE CORSA MAGNETICO «CON PROFILO A T»

FINE CORSA DI POSIZIONE " CON PROFILO A T " TIPO REED E MAGNETORESISTIVO per cilindri pneumatici con scanalature a «T» o a coda di rondine 2 P292 -IT-R0 Serie 88 FINE CORSA MAGNETICO «CON PROFILO A T»

iglidur J200: Per scorrimento su alluminio anodizzato Eccellente resistenza all abrasione su perni in alluminio anodizzato

iglidur : Per scorrimento su alluminio anodizzato Eccellente resistenza all abrasione su perni in alluminio anodizzato Bassi coefficienti d attrito Bassa usura anche in ambienti sporchi Per carichi medio-bassi

iglidur : Per scorrimento su alluminio anodizzato Eccellente resistenza all abrasione su perni in alluminio anodizzato Bassi coefficienti d attrito Bassa usura anche in ambienti sporchi Per carichi medio-bassi

PROPRIETÀ MECCANICHE DEI MATERIALI

PROPRIETÀ MECCANICHE DEI MATERIALI Il comportamento meccanico di un materiale rappresenta la risposta ad una forza o ad un carico applicato 1. Comportamento elastico 2. Comportamento plastico 3. Comportamento

PROPRIETÀ MECCANICHE DEI MATERIALI Il comportamento meccanico di un materiale rappresenta la risposta ad una forza o ad un carico applicato 1. Comportamento elastico 2. Comportamento plastico 3. Comportamento

Proprietà elettriche della materia

Proprietà elettriche della materia Conduttori Materiali in cui le cariche elettriche scorrono con facilità. In un metallo gli elettroni più esterni di ciascun atomo formano una specie di gas all interno

Proprietà elettriche della materia Conduttori Materiali in cui le cariche elettriche scorrono con facilità. In un metallo gli elettroni più esterni di ciascun atomo formano una specie di gas all interno

Esercitazione 1. Invece, essendo il mezzo omogeneo, il vettore sarà espresso come segue

1.1 Una sfera conduttrice di raggio R 1 = 10 cm ha una carica Q = 10-6 C ed è circondata da uno strato sferico di dielettrico di raggio (esterno) R 2 = 20 cm e costante dielettrica relativa. Determinare

1.1 Una sfera conduttrice di raggio R 1 = 10 cm ha una carica Q = 10-6 C ed è circondata da uno strato sferico di dielettrico di raggio (esterno) R 2 = 20 cm e costante dielettrica relativa. Determinare

Dati numerici: f = 200 V, R 1 = R 3 = 100 Ω, R 2 = 500 Ω, C = 1 µf.

ESERCIZI 1) Due sfere conduttrici di raggio R 1 = 10 3 m e R 2 = 2 10 3 m sono distanti r >> R 1, R 2 e contengono rispettivamente cariche Q 1 = 10 8 C e Q 2 = 3 10 8 C. Le sfere vengono quindi poste in

ESERCIZI 1) Due sfere conduttrici di raggio R 1 = 10 3 m e R 2 = 2 10 3 m sono distanti r >> R 1, R 2 e contengono rispettivamente cariche Q 1 = 10 8 C e Q 2 = 3 10 8 C. Le sfere vengono quindi poste in

VIM RM1 VAL / SKC RILEVATORE DI VIBRAZIONI PER SISTEMA DI MISURAZIONE RMS MANUALE. VIM-RM1 IT.docx / BL 1(5)

VIM RM1 VAL0123136 / SKC9068201 RILEVATORE DI VIBRAZIONI PER SISTEMA DI MISURAZIONE RMS MANUALE IT.docx 04-06-98 / BL 1(5) INDICE 1. POSIZIONE DEI COMPONENTI 2. DESCRIZIONE DEL FUNZIONAMENTO 3. DATI TECNICI

VIM RM1 VAL0123136 / SKC9068201 RILEVATORE DI VIBRAZIONI PER SISTEMA DI MISURAZIONE RMS MANUALE IT.docx 04-06-98 / BL 1(5) INDICE 1. POSIZIONE DEI COMPONENTI 2. DESCRIZIONE DEL FUNZIONAMENTO 3. DATI TECNICI

Analisi sismica di un sistema lineare viscoso a più gradi di libertà con il metodo dello Spettro di Risposta

Analisi sismica di un sistema lineare viscoso a più gradi di libertà con il metodo dello Spettro di Risposta Prof. Adolfo Santini - Dinamica delle Strutture 1 Analisi sismica con lo spettro di risposta

Analisi sismica di un sistema lineare viscoso a più gradi di libertà con il metodo dello Spettro di Risposta Prof. Adolfo Santini - Dinamica delle Strutture 1 Analisi sismica con lo spettro di risposta

Il blocco amplificatore realizza la funzione di elevare il livello (di tensione o corrente) del segnale (in tensione o corrente) in uscita da una

l blocco amplificatore realizza la funzione di elevare il livello (di tensione o corrente) del segnale (in tensione o corrente) in uscita da una sorgente. Nel caso, come riportato in figura, il segnale

l blocco amplificatore realizza la funzione di elevare il livello (di tensione o corrente) del segnale (in tensione o corrente) in uscita da una sorgente. Nel caso, come riportato in figura, il segnale

INTRODUZIONE 11 INDICAZIONI PER I PARTECIPANTI AI CORSI ALPHA TEST 19

INDICE INTRODUZIONE 11 SUGGERIMENTI PER AFFRONTARE LA PROVA A TEST 13 Bando di concorso e informazioni sulla selezione...13 Regolamento e istruzioni per lo svolgimento della prova...13 Domande a risposta

INDICE INTRODUZIONE 11 SUGGERIMENTI PER AFFRONTARE LA PROVA A TEST 13 Bando di concorso e informazioni sulla selezione...13 Regolamento e istruzioni per lo svolgimento della prova...13 Domande a risposta

Misuratori di portata ad ultrasuoni Serie V700

Misuratori di portata ad ultrasuoni Serie V700 Caratteristiche principali Misura del volume di fluido (acqua) in transito con principio ad ultrasuoni. Disponibile in modelli : filettati (DN 3/4-2 ) flangiati

Misuratori di portata ad ultrasuoni Serie V700 Caratteristiche principali Misura del volume di fluido (acqua) in transito con principio ad ultrasuoni. Disponibile in modelli : filettati (DN 3/4-2 ) flangiati

a.a. 2015/2016 Docente: Stefano Bifaretti

a.a. 2015/2016 Docente: Stefano Bifaretti email: bifaretti@ing.uniroma2.it Controllo ad anello aperto Il filtro LC è necessario per ridurre le ondulazioni di corrente e di tensione ed è dimensionato in

a.a. 2015/2016 Docente: Stefano Bifaretti email: bifaretti@ing.uniroma2.it Controllo ad anello aperto Il filtro LC è necessario per ridurre le ondulazioni di corrente e di tensione ed è dimensionato in

Il TRANSISTOR. Il primo transistor della storia

Il TRANSISTOR Il primo transistor della storia Inventori del Transistor Il Transistor Bipolare a Giunzione (BJT) è stato inventato nei laboratori BELL nel 1948, da tre fisici: John Bardeen Walter Brattain,

Il TRANSISTOR Il primo transistor della storia Inventori del Transistor Il Transistor Bipolare a Giunzione (BJT) è stato inventato nei laboratori BELL nel 1948, da tre fisici: John Bardeen Walter Brattain,

ELETTRONICA II. Prof. Dante Del Corso - Politecnico di Torino. Parte E: Circuiti misti analogici e digitali Lezione n E - 1:

ELETTRONICA II Prof. Dante Del Corso - Politecnico di Torino Parte E: Circuiti misti analogici e digitali Lezione n. 19 - E - 1: Comparatori di soglia Comparatori con isteresi Circuiti misti analogici

ELETTRONICA II Prof. Dante Del Corso - Politecnico di Torino Parte E: Circuiti misti analogici e digitali Lezione n. 19 - E - 1: Comparatori di soglia Comparatori con isteresi Circuiti misti analogici

BONIFICA ACUSTICA: RISONANZA MECCANICA. Bonifica acustica_moduloj6_rev_3_10_03

BONIFICA ACUSTICA: RISONANZA MECCANICA La risposta di un sistema meccanico ad un eccitazione costituisce e un argomento generalmente molto complesso, affrontabile solo con idonei strumenti matematici.

BONIFICA ACUSTICA: RISONANZA MECCANICA La risposta di un sistema meccanico ad un eccitazione costituisce e un argomento generalmente molto complesso, affrontabile solo con idonei strumenti matematici.

STRUMENTO ELETTRONICO DI PESATURA

STRUMENTO ELETTRONICO DI PESATURA WST MANUALE D INSTALLAZIONE.Pag. 2 MANUALE OPERATIVO.Pag. 10 CODICE SOFTWARE: PWST01 VERSIONE: Rev.0.7 Alimentazione Assorbimento Isolamento Categoria d installazione

STRUMENTO ELETTRONICO DI PESATURA WST MANUALE D INSTALLAZIONE.Pag. 2 MANUALE OPERATIVO.Pag. 10 CODICE SOFTWARE: PWST01 VERSIONE: Rev.0.7 Alimentazione Assorbimento Isolamento Categoria d installazione

INDICE KIT PER TRASFORMATORI E MOTORI KIT PER IL MONTAGGIO DI 2 TRASFORMATORI DL 2106

INDICE BOBINATRICI BOBINATRICE MATASSATRICE MANUALE COLONNA PORTAROCCHE CON TENDIFILO BOBINATRICE PER MOTORI BOBINATRICE PER MOTORI E TRASFORMATORI BOBINATRICE DIDATTICA PER MOTORI DL 1010B DL 1010D DL

INDICE BOBINATRICI BOBINATRICE MATASSATRICE MANUALE COLONNA PORTAROCCHE CON TENDIFILO BOBINATRICE PER MOTORI BOBINATRICE PER MOTORI E TRASFORMATORI BOBINATRICE DIDATTICA PER MOTORI DL 1010B DL 1010D DL

CMRR e tolleranza delle resistenze

CMRR e tolleranza delle resistenze Si consideri l amplificatore differenziale rappresentato in Fig.1. Si supponga che l operazionale abbia un comportamento ideale, e che le resistenze abbiano i seguenti

CMRR e tolleranza delle resistenze Si consideri l amplificatore differenziale rappresentato in Fig.1. Si supponga che l operazionale abbia un comportamento ideale, e che le resistenze abbiano i seguenti

Le misure di tempo e frequenza

Le misure di tempo e frequenza Le misure di tempo e frequenza costituiscono un importante branca delle misure elettriche ed elettroniche ed in generale delle misure di grandezze fisiche. E possibile raggiungere

Le misure di tempo e frequenza Le misure di tempo e frequenza costituiscono un importante branca delle misure elettriche ed elettroniche ed in generale delle misure di grandezze fisiche. E possibile raggiungere

Soluzione: prof. Stefano Mirandola PRIMA PARTE. 1) 2) Schema a blocchi e progetto circuitale della catena di condizionamento.

ITEC - ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA Sessione ordinaria 206 ARTICOLAZIONE ELETTRONICA Tema di: ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA Soluzione: prof. Stefano Mirandola PRIMA PARTE ) 2) Schema a blocchi e progetto

ITEC - ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA Sessione ordinaria 206 ARTICOLAZIONE ELETTRONICA Tema di: ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA Soluzione: prof. Stefano Mirandola PRIMA PARTE ) 2) Schema a blocchi e progetto

Trasduttori. - converte una grandezza fisica (misurando) in un altra (più facilmente misurabile, generalmente elettrica).

Trasduttori Trasduttore: - converte una grandezza fisica (misurando) in un altra (più facilmente misurabile, generalmente elettrica). misurando T (gr. elettrica) - funzionamento basato su un determinato

Trasduttori Trasduttore: - converte una grandezza fisica (misurando) in un altra (più facilmente misurabile, generalmente elettrica). misurando T (gr. elettrica) - funzionamento basato su un determinato

Istruzioni per l'uso ATEX Ripartitore per cavo piatto E7377A

Istruzioni per l'uso ATEX Ripartitore per cavo piatto E7377A IT 7390938/00 07/2012 Indicazioni per l impiego sicuro in zone potenzialmente esplosive Uso conforme Impiego in zone potenzialmente esplosive

Istruzioni per l'uso ATEX Ripartitore per cavo piatto E7377A IT 7390938/00 07/2012 Indicazioni per l impiego sicuro in zone potenzialmente esplosive Uso conforme Impiego in zone potenzialmente esplosive

Ponti Isolati Criteri di progettazione ed analisi

Ponti Isolati Criteri di progettazione ed analisi Università degli Studi di Pavia 1/38 Laboratorio di progettazione strutturale A 1 Sommario 1) Criteri base della progettazione 2) Componenti del sistema

Ponti Isolati Criteri di progettazione ed analisi Università degli Studi di Pavia 1/38 Laboratorio di progettazione strutturale A 1 Sommario 1) Criteri base della progettazione 2) Componenti del sistema

Istruzioni per volumetriche serie

Istruzioni per volumetriche serie 8404-8406 PINTOSSI+C S.p.A. Via Ponte Gandovere 43 25064 Gussago BS Italia Tel. +39,030,3733138 fax +39.030.3733140 www.pintossi.it info@pintossi.it Istruzioni di montaggio

Istruzioni per volumetriche serie 8404-8406 PINTOSSI+C S.p.A. Via Ponte Gandovere 43 25064 Gussago BS Italia Tel. +39,030,3733138 fax +39.030.3733140 www.pintossi.it info@pintossi.it Istruzioni di montaggio

IGB2 MANUALE DI SERVIZIO

11/10/2005 17.01 Pagina 1 di 9 IGB2 MANUALE DI SERVIZIO Indice 1 Generalità... 2 2 Schema a blocchi... 3 3 Collegamenti elettrici... 3 4 Disposizione componenti di taratura e regolazione... 4 5 Adattamento

11/10/2005 17.01 Pagina 1 di 9 IGB2 MANUALE DI SERVIZIO Indice 1 Generalità... 2 2 Schema a blocchi... 3 3 Collegamenti elettrici... 3 4 Disposizione componenti di taratura e regolazione... 4 5 Adattamento

Fisica Generale B. 2. Elettrostatica dei Conduttori Metallici. Isolanti o Dielettrici. Induzione Elettrostatica. Conduttori

Fisica Generale B 2. Elettrostatica dei Conduttori Metallici http://campus.cib.unibo.it/247/ Isolanti o Dielettrici In un isolante (detto anche dielettrico), le cariche elettriche in dotazione a una molecola

Fisica Generale B 2. Elettrostatica dei Conduttori Metallici http://campus.cib.unibo.it/247/ Isolanti o Dielettrici In un isolante (detto anche dielettrico), le cariche elettriche in dotazione a una molecola

1. Il moto della sbarretta (OLIMPIADI della FISICA 1991)

1. Il moto della sbarretta (OLIMPIADI della FISICA 1991) Obiettivi Determinare la f.e.m. indotta agli estremi di un conduttore rettilineo in moto in un campo magnetico Applicare il secondo principio della

1. Il moto della sbarretta (OLIMPIADI della FISICA 1991) Obiettivi Determinare la f.e.m. indotta agli estremi di un conduttore rettilineo in moto in un campo magnetico Applicare il secondo principio della

LABORATORIO DI ELETTRONICA OGGETTO: RILIEVO DELLA CURVA DI RISPOSTA IN FREQUENZA DI UN AMPLIFICATORE A BJT AC180 SCHEMA

ALUNNO: Fratto Claudio CLASSE: IV B Informatico ESERCITAZIONE N : 5 LABORATORIO DI ELETTRONICA OGGETTO: RILIEVO DELLA CURVA DI RISPOSTA IN FREQUENZA DI UN AMPLIFICATORE A BJT AC180 SCHEMA DATI: VIn = 20mV

ALUNNO: Fratto Claudio CLASSE: IV B Informatico ESERCITAZIONE N : 5 LABORATORIO DI ELETTRONICA OGGETTO: RILIEVO DELLA CURVA DI RISPOSTA IN FREQUENZA DI UN AMPLIFICATORE A BJT AC180 SCHEMA DATI: VIn = 20mV

Discharge. Timer 555. Threshold. Trigger

Punto a Lo schema proposto consente la misura dell umidità relativa tramite il confronto delle durate degli impulsi prodotti da due monostabili. Un monostabile produce un impulso di durata fissa, pari

Punto a Lo schema proposto consente la misura dell umidità relativa tramite il confronto delle durate degli impulsi prodotti da due monostabili. Un monostabile produce un impulso di durata fissa, pari

Gli alimentatori stabilizzati

Gli alimentatori stabilizzati Scopo di un alimentatore stabilizzato è di fornire una tensione di alimentazione continua ( cioè costante nel tempo), necessaria per poter alimentare un dispositivo elettronico

Gli alimentatori stabilizzati Scopo di un alimentatore stabilizzato è di fornire una tensione di alimentazione continua ( cioè costante nel tempo), necessaria per poter alimentare un dispositivo elettronico

I CIRCUITI DELLA CHITARRA ELETTRICA

I CIRCUITI DELLA CHITARRA ELETTRICA 1 Principio di funzionamento Il principio di funzionamento di una chitarra elettrica si basa sulla Legge dell induzione elettromagnetica di Faraday-Neumann-Lenz, secondo

I CIRCUITI DELLA CHITARRA ELETTRICA 1 Principio di funzionamento Il principio di funzionamento di una chitarra elettrica si basa sulla Legge dell induzione elettromagnetica di Faraday-Neumann-Lenz, secondo

0 : costante dielettrica nel vuoto

0 : costante dielettrica nel vuoto Φ Flusso del campo elettrico E dφ E E da EdAcosθ Se la superficie è chiusa (superficie gaussiana) il flusso si calcola come integrale chiuso: Φ E dφ E E da v EdAcosθ

0 : costante dielettrica nel vuoto Φ Flusso del campo elettrico E dφ E E da EdAcosθ Se la superficie è chiusa (superficie gaussiana) il flusso si calcola come integrale chiuso: Φ E dφ E E da v EdAcosθ

Elettronica per l'informatica 21/10/03

Unità D: Gestione della potenza D.1 D.2 D.3 Alimentatori a commutazione D.4 Pilotaggio di carichi D.5 Gestione della potenza 1 2 componentistica e tecnologie riferimenti di tensione, regolatori e filtri

Unità D: Gestione della potenza D.1 D.2 D.3 Alimentatori a commutazione D.4 Pilotaggio di carichi D.5 Gestione della potenza 1 2 componentistica e tecnologie riferimenti di tensione, regolatori e filtri

ELETTRONICA II. Prof. Dante Del Corso - Politecnico di Torino. Parte E: Circuiti misti analogici e digitali Lezione n. 23 - E - 5:

ELETTRONICA II Prof. Dante Del Corso - Politecnico di Torino Parte E: Circuiti misti analogici e digitali Lezione n. 23 - E - 5: Oscillatori a quarzo Astabili e multivibratori Elettronica II - Dante Del

ELETTRONICA II Prof. Dante Del Corso - Politecnico di Torino Parte E: Circuiti misti analogici e digitali Lezione n. 23 - E - 5: Oscillatori a quarzo Astabili e multivibratori Elettronica II - Dante Del

L INDUZIONE ELETTROMAGNETICA. V Scientifico Prof.ssa Delfino M. G.

L INDUZIONE ELETTROMAGNETICA V Scientifico Prof.ssa Delfino M. G. INDUZIONE E ONDE ELETTROMAGNETICHE 1. Il flusso del vettore B 2. La legge di Faraday-Neumann-Lenz 3. Induttanza e autoinduzione 4. I circuiti

L INDUZIONE ELETTROMAGNETICA V Scientifico Prof.ssa Delfino M. G. INDUZIONE E ONDE ELETTROMAGNETICHE 1. Il flusso del vettore B 2. La legge di Faraday-Neumann-Lenz 3. Induttanza e autoinduzione 4. I circuiti

Traslazioni. Debora Botturi ALTAIR. Debora Botturi. Laboratorio di Sistemi e Segnali

Traslazioni ALTAIR http://metropolis.sci.univr.it Argomenti Velocitá ed accelerazione di una massa che trasla Esempio: massa che trasla con condizioni iniziali date Argomenti Argomenti Velocitá ed accelerazione

Traslazioni ALTAIR http://metropolis.sci.univr.it Argomenti Velocitá ed accelerazione di una massa che trasla Esempio: massa che trasla con condizioni iniziali date Argomenti Argomenti Velocitá ed accelerazione

Determinazione del coefficiente di Joule-Thomson di un gas

Chimica Fisica II Laboratorio A.A. 0-03 Anno Accademico 0 03 Corso di Laurea in Chimica Chimica Fisica II modulo B Esperienza di Laboratorio: Determinazione del coefficiente di Joule-Thomson di un gas

Chimica Fisica II Laboratorio A.A. 0-03 Anno Accademico 0 03 Corso di Laurea in Chimica Chimica Fisica II modulo B Esperienza di Laboratorio: Determinazione del coefficiente di Joule-Thomson di un gas

I.I.S.S. G. GALILEI A. SANI -ELETTRONICA Classe:5 - A\EN Data : 19\09\15 Elettronica - Gruppo n 4 : Salzillo_Pinna- Luogo: IISS GalileiSani -LT

NOME: Marco COGNOME: Salzillo TITOLO: AMPLIFICATORE OPERAZIONALE NON INVERTENTE OBBIETTIVO: REALIZZARE UN CIRCUITO OPERAZIONALE NON INVERTENTE CHE AMPLIFICA DI 11,7dB CIRCUITO TEORICO: CIRCUITO APPLICATIVO:

NOME: Marco COGNOME: Salzillo TITOLO: AMPLIFICATORE OPERAZIONALE NON INVERTENTE OBBIETTIVO: REALIZZARE UN CIRCUITO OPERAZIONALE NON INVERTENTE CHE AMPLIFICA DI 11,7dB CIRCUITO TEORICO: CIRCUITO APPLICATIVO:

Laurea in Ingegneria Elettrica Corso di Misure per l Automazione e la Produzione Industriale Caratterizzazione dei Sensori

Laurea in Ingegneria Elettrica Corso di Misure per l Automazione e la Produzione Industriale Caratterizzazione dei Sensori (raccolta di lucidi) 1 Dovrebbe ormai essere chiaro che un sensore/trasduttore

Laurea in Ingegneria Elettrica Corso di Misure per l Automazione e la Produzione Industriale Caratterizzazione dei Sensori (raccolta di lucidi) 1 Dovrebbe ormai essere chiaro che un sensore/trasduttore

Che cos è una forza? 2ª lezione (21 ottobre 2006): Idea intuitiva: forza legata al concetto di sforzo muscolare.

2ª lezione (21 ottobre 2006): Che cos è una forza? Idea intuitiva: forza legata al concetto di sforzo muscolare. L idea intuitiva è corretta, ma limitata ; le forze non sono esercitate solo dai muscoli!

2ª lezione (21 ottobre 2006): Che cos è una forza? Idea intuitiva: forza legata al concetto di sforzo muscolare. L idea intuitiva è corretta, ma limitata ; le forze non sono esercitate solo dai muscoli!

Bilancio di energia: il Primo Principio della Termodinamica. Termodinamica dell Ingegneria Chimica

Bilancio di energia: il Primo Principio della Termodinamica Termodinamica dell Ingegneria Chimica 1 I Sistemi termodinamici Un sistema è definito da una superficie di controllo, reale o immaginaria, che

Bilancio di energia: il Primo Principio della Termodinamica Termodinamica dell Ingegneria Chimica 1 I Sistemi termodinamici Un sistema è definito da una superficie di controllo, reale o immaginaria, che

OLEODINAMICA, OLEOIDRAULICA, IDRAULICA. Tecnologia affine alla pneumatica caratterizzata dai seguenti elementi:

OLEODINAMICA, OLEOIDRAULICA, IDRAULICA Tecnologia affine alla pneumatica caratterizzata dai seguenti elementi: CARATTERISTICHE CIRCUITALI Gruppo di generazione di energia idraulica Gruppo di distribuzione

OLEODINAMICA, OLEOIDRAULICA, IDRAULICA Tecnologia affine alla pneumatica caratterizzata dai seguenti elementi: CARATTERISTICHE CIRCUITALI Gruppo di generazione di energia idraulica Gruppo di distribuzione

SCHEDA N 8 DEL LABORATORIO DI FISICA

SCHEDA N 1 IL PENDOLO SEMPLICE SCHEDA N 8 DEL LABORATORIO DI FISICA Scopo dell'esperimento. Determinare il periodo di oscillazione di un pendolo semplice. Applicare le nozioni sugli errori di una grandezza

SCHEDA N 1 IL PENDOLO SEMPLICE SCHEDA N 8 DEL LABORATORIO DI FISICA Scopo dell'esperimento. Determinare il periodo di oscillazione di un pendolo semplice. Applicare le nozioni sugli errori di una grandezza

Simbolo induttore. Un induttore. Condensatore su nucleo magnetico

INDUTTORI Un induttore elettrico è un elemento collegabile in un circuito in due punti che, nella sua forma più semplice, è costituito da un avvolgimento elettrico che può essere avvolto in aria oppure

INDUTTORI Un induttore elettrico è un elemento collegabile in un circuito in due punti che, nella sua forma più semplice, è costituito da un avvolgimento elettrico che può essere avvolto in aria oppure

Per sistema di acquisizione dati, si deve intendere qualsiasi sistema in grado di rilevare e memorizzare grandezze analogiche e/o digitali.

Sistema di acquisizione e distribuzione dati Per sistema di acquisizione dati, si deve intendere qualsiasi sistema in grado di rilevare e memorizzare grandezze analogiche e/o digitali. Consiste nell inviare

Sistema di acquisizione e distribuzione dati Per sistema di acquisizione dati, si deve intendere qualsiasi sistema in grado di rilevare e memorizzare grandezze analogiche e/o digitali. Consiste nell inviare

Valvole Proporzionale Proporzionali di Di Regolazione della Della Pressione con Magnete Proporzionale

Valvole Proporzionale Proporzionali di Di Regolazione della Della Pressione Il prodotto nella sua completezza Diwal propone sul mercato il prodotto MLS, partner per le valvole con elettronica di comando

Valvole Proporzionale Proporzionali di Di Regolazione della Della Pressione Il prodotto nella sua completezza Diwal propone sul mercato il prodotto MLS, partner per le valvole con elettronica di comando

Termometro digitale. Ivancich Stefano

Termometro digitale Ivancich Stefano 11 Gennaio 2015 SOMMARIO Di seguito si illustra il progetto di un termometro digitale. Il progetto è molto utile per capire il funzionamento delle dinamiche interne

Termometro digitale Ivancich Stefano 11 Gennaio 2015 SOMMARIO Di seguito si illustra il progetto di un termometro digitale. Il progetto è molto utile per capire il funzionamento delle dinamiche interne

FILTRI DI USCITA SINUSOIDALI Plus ++

INDUCTIVE COMPONENTS FILTRI DI USCITA SINUSOIDALI Plus ++ Filtri elettrici di potenza per l automazione industriale Filtri di uscita sinusoidali per disturbi di modo comune ad alta frequenza Edizione Febbraio

INDUCTIVE COMPONENTS FILTRI DI USCITA SINUSOIDALI Plus ++ Filtri elettrici di potenza per l automazione industriale Filtri di uscita sinusoidali per disturbi di modo comune ad alta frequenza Edizione Febbraio

L Oscillatore Armonico

L Oscillatore Armonico Descrizione del Fenomeno (max 15) righe Una molla esercita su un corpo una forza di intensità F=-kx, dove x è l allungamento o la compressione della molla e k una costante [N/m]

L Oscillatore Armonico Descrizione del Fenomeno (max 15) righe Una molla esercita su un corpo una forza di intensità F=-kx, dove x è l allungamento o la compressione della molla e k una costante [N/m]