La corrente pacemaker I f

|

|

|

- Adelina Farina

- 5 anni fa

- Visualizzazioni

Transcript

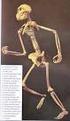

1 La corrente pacemaker I f : un nuovo bersaglio farmacologico per i cardiologi Elisabetta Cerbai, Alessandro Mugelli Dipartimento di Farmacologia Preclinica e Clinica, Università degli Studi, Firenze Key words: Heart failure; Pacemaker current. The pacemaker current contributes to endow some types of specialized cells (either cardiomyocytes, neurons, or smooth muscle cells) with an intrinsic rhythmic activity. In cardiac cells, this current has been named I f for funny current by DiFrancesco, who first described it more than 20 years ago. The terminology points to the most peculiar I f feature: pacemaker channels activate upon membrane hyperpolarization rather than depolarization, opposite to most voltage-gated channels. Recently, electrophysiological and molecular data demonstrated that f-channels are also present in ventricular cardiomyocytes, and become upregulated in cardiac hypertrophy and failure. Mislocalized expression and/or overexpression of f-channels are a consequence of electrophysiological remodeling and, from a clinical point of view, may represent an arrhythmogenic mechanism in heart failure, a condition associated with high risk for sudden cardiac death. Due to its physiological (and pathophysiological) role and to the availability of selective f-channel blockers, I f can be considered as a suitable therapeutic target for cardiologists. (Ital Heart J Suppl 2005; 6 (7): ) 2005 CEPI Srl Ricevuto il 5 maggio 2005; nuova stesura il 24 maggio 2005; accettato il 25 maggio Per la corrispondenza: Prof. Alessandro Mugelli Centro di Medicina Molecolare CIMMBA Dipartimento di Farmacologia Preclinica e Clinica Viale G. Pieraccini, Firenze alessandro.mugelli@ unifi.it La corrente pacemaker Breve storia di una scoperta e di un interpretazione italiana. La capacità di generare e mantenere un attività ritmica in assenza di ogni altra influenza esterna ha attratto generazioni di ricercatori. La ritmicità intrinseca nel cuore di mammifero la si vede normalmente solo nel nodo del seno, le cui cellule mostrano un attività elettrica caratterizzata da potenziali d azione intervallati da una tipica depolarizzazione diastolica, con una pendenza più o meno accentuata (Fig. 1). Questa proprietà le distingue nettamente dalle cellule del miocardio comune, come quelle ventricolari, in cui il potenziale diastolico è costante (Fig. 1). È la fase di depolarizzazione diastolica che consente di raggiungere la soglia per le correnti di calcio e di sodio, e generare un nuovo potenziale d azione. Se però il nodo del seno cessa, per una qualunque ragione, di generare i suoi potenziali d azione, due altri tessuti nel cuore sono capaci di generare battiti regolari: il nodo atrioventricolare e le fibre di His-Purkinje. Queste ultime hanno rappresentato, a partire dal 1950 e per molti anni, un modello molto utilizzato dagli elettrofisiologi per cercare di capire il funzionamento elettrico del cuore normale. La prima registrazione di un potenziale d azione dalle fibre di His-Purkinje di cuore di cane risale al 1951 e si deve a Weidmann, un raffinato fisiologo svizzero considerato il padre dell elettrofisiologia cardiaca 1. Weidmann aveva dimostrato che durante la depolarizzazione diastolica la resistenza di membrana aumentava. In base alla legge di Ohm (I = V/R), per la quale resistenza e corrente sono inversamente proporzionali, questo dato suggeriva che la fase di depolarizzazione fosse il risultato di una componente di una corrente ionica che diminuiva nel tempo 1. Vassalle, un medico di Viareggio emigrato negli Stati Uniti, andò nel Laboratorio di Weidmann a Berna per studiare le basi ioniche dell attività pacemaker delle fibre di His-Purkinje. Con brillante intuizione, Vassalle clampò il potenziale di membrana al massimo potenziale diastolico (cioè il potenziale di membrana più negativo durante il potenziale d azione); così facendo impediva alla fibra di depolarizzarsi gradualmente e poteva registrare la corrente responsabile della depolarizzazione diastolica. In tal modo osservò una lenta corrente inward che si invertiva vicino al potenziale di equilibrio del potassio 2. La corrente pacemaker fu chiamata I K2 e fu interpretata come una pura corrente di potassio 3. Per molti anni si ritenne che la I K2 fosse attivata durante il plateau del potenziale d azione e che, durante la ripolarizzazione, andasse incontro ad un 413

2 Figura 1. Tipico profilo del potenziale d azione in una cellula del nodo senoatriale e in un miocita ventricolare. progressivo decadimento. Allo stesso tempo, una corrente costante (o background ) portava il potenziale di membrana a valori via via meno negativi dando origine alla depolarizzazione pacemaker fino al punto in cui, raggiunta la soglia per le correnti di sodio o di calcio, si generava un nuovo potenziale d azione. Venticinque anni dopo, nel 1981, DiFrancesco pubblicò sul Journal of Physiology una personale reinterpretazione dei meccanismi pacemaker nelle fibre di Purkinje 4. La sua ipotesi faceva seguito a una serie di studi condotti da vari ricercatori, tra cui lo stesso DiFrancesco, nelle cellule del nodo senoatriale 5-7 e attribuiva la genesi della depolarizzazione diastolica a una corrente che fu chiamata dall autore funny (buffa), perché si attivava in iperpolarizzazione e non con la depolarizzazione come tutte le altre correnti. Era nata la corrente I f. L ipotesi di DiFrancesco minò la convinzione fino a quel momento dominante nella letteratura internazionale, che definiva come pacemaker la corrente di potassio I K2. Ne è seguita una controversia tra i due illustri scienziati italiani e tra i sostenitori delle due diverse teorie 8,9. Questo lavoro non ha ovviamente intenzione di rinfocolare una brillante disputa che va avanti da più di 20 anni e che ha avvinto molti elettrofisiologi, ma che sarebbe di scarso interesse per il cardiologo. Vuole invece, dopo aver reso omaggio ai due italiani che hanno in gran misura fatto la sua storia (Vassalle e DiFrancesco), presentare alla comunità cardiologica italiana la corrente pacemaker insieme a quelle proprietà e caratteristiche che la fanno ritenere un nuovo bersaglio farmacologico potenzialmente importante nella medicina cardiovascolare. Caratteristiche della corrente I f nel nodo senoatriale cardiaco e ruolo nel pacemaking La corrente I f ha proprietà singolari. È l unica corrente voltaggio-dipendente (la cui attivazione è condizionata dalle variazioni del potenziale di membrana) che si attiva in iperpolarizzazione: il canale f si apre quando quasi tutti gli altri canali si chiudono. L apertura dei canali f dà origine a una corrente molto lenta, in ingresso ( inward ), che inizia alla fine del potenziale d azione dopo che la cellula ha raggiunto il voltaggio negativo tipico della diastole (Figg. 1, 2A e 2B). La corrente depolarizza nuovamente le cellule cardiache caratterizzate da attività pacemaker dando origine alla fase diastolica. Quando il potenziale diastolico raggiunge la soglia di attivazione delle correnti inward più rapide (la corrente di sodio o di calcio) parte un nuovo potenziale d azione e il canale f si chiude. È importante sottolineare che la fase di depolarizzazione diastolica nasce dall azione coordinata di numerose conduttanze ioniche, tra le quali la corrente I f svolge un ruolo fondamentale, ma non esclusivo. Quando si apre, il canale fa passare sia sodio che potassio, ha cioè una conduttanza mista a differenza della maggior parte dei canali che sono selettivi verso una specie ionica, come dimostra il potenziale di inversione della corrente (V rev ) che è intermedio tra il potenziale di equilibrio delle due specie ioniche permeanti (Fig. 2C). Figura 2. Proprietà della corrente I f nel nodo senoatriale. A: potenziali d azione spontanei registrati in un miocita, mediante la tecnica del patchclamp ; B: in voltage-clamp, in seguito all imposizione di gradini iperpolarizzanti a valori via via più negativi, è possibile registrare una corrente in ingresso che si attiva nell arco di alcuni secondi; il grafico a destra mostra la tipica relazione corrente-voltaggio, in cui è indicato il potenziale di metà attivazione della corrente (V1 /2) che in questo caso è intorno a -70 mv; C: l analisi delle tail currents, che rappresentano la deattivazione della corrente, consente di calcolare il potenziale di inversione (V rev ) di I f, che è di circa -15 mv, come atteso per un canale con permeabilità mista a ioni di sodio e potassio. 414

3 La seconda caratteristica risiede nella modulazione del canale, che è regolato direttamente (senza cioè l intervento di enzimi fosforilanti) dai nucleotidi ciclici e in particolare nel cuore dall adenosinmonofosfato ciclico (camp). I livelli intracellulari di camp sono aumentati o diminuiti nei cardiomiociti del nodo senoatriale rispettivamente dalla noradrenalina (che stimola i recettori beta-adrenergici) e dall acetilcolina (attraverso i recettori muscarinici), dai neurotrasmettitori cioè che accelerano o rallentano la frequenza cardiaca. Come esemplificato in figura 3, la fine regolazione della frequenza cardiaca si basa principalmente sulla modulazione della pendenza della depolarizzazione diastolica: tanto più questa è ripida, tanto prima viene raggiunta la soglia e innescato il potenziale d azione successivo (Fig. 3). La sorprendente scoperta della regolazione diretta del canale da parte del camp, pubblicata da DiFrancesco e Tortora 10 nel 1991, scuoteva la tradizionale visione della modulazione dei canali ionici basata su processi di fosforilazione e defosforilazione. La corrente I f ha contribuito a fondare una nuova famiglia di canali, la cui esatta definizione è attivati in iperpolarizzazione modulati da nucleotidi ciclici (hyperpolarization-activated, cyclic nucleotide-gated channels [HCN]) e il cui definitivo riconoscimento è venuto nel 1998 con l identificazione molecolare dei geni che codificano per queste proteine 11,12. Appartengono a questa famiglia correnti del tutto analoghe alla I f ma scoperte in altre cellule, come i neuroni ed i fotocettori retinici, e diversamente designate (I h o I Q ); per queste correnti e il loro ruolo si rimanda a rassegne specifiche 13,14. un opinione generalizzata, che cioè il canale fosse patrimonio esclusivo di cellule con un evidente depolarizzazione diastolica. D altra parte, non c erano motivi, né mezzi biomolecolari per mettere in dubbio questa convinzione, dal momento che il canale è stato clonato solo di recente. All inizio degli anni 90 però arrivarono dal gruppo di Cohen 15 e dal nostro 16 alcune inconfutabili dimostrazioni della presenza della corrente I f nelle cellule ventricolari cardiache. I motivi che ci spinsero a studiare la corrente I f nelle cellule ventricolari di ratto sono molto semplici. Nel registrare i potenziali d azione dei muscoli papillari di ratti anziani spontaneamente ipertesi, animali cioè con grave ipertrofia cardiaca, ci eravamo resi conto della sorprendente presenza di un insolita depolarizzazione diastolica 17 (Fig. 2). Il tessuto ventricolare dei ratti spontaneamenti ipertesi era anche particolarmente suscettibile all azione proaritmica dell isoprenalina, un agonista dei recettori beta-adrenergici il cui principale effetto è quello di attivare l adenilatociclasi e di aumentare i livelli di camp intracellulare. Fu ovvio immaginare che quella sorta di depolarizzazione diastolica potesse essere una delle ragioni di questa suscettibilità alle aritmie (Fig. 4) 17. Ipotizzammo poi che l anomala depolarizzazione diastolica e l esaltata suscettibilità all isoprenalina potesse essere dovuta ad una anomala presenza della I f fatta riesprimere nelle cellule ventricolari dall ipertrofia cardiaca. Le registrazioni effettuate su cellule ventricolari, isolate da cuori normali o ipertrofici, confermarono questi sospetti, come dimostra la figura 5A, che è una delle prime ottenute nel nostro laboratorio 18,19. La La corrente I f nelle cellule cardiache non pacemaker A lungo l attenzione sulla corrente I f e il suo ruolo è rimasta circoscritta al nodo senoatriale e ai centri pacemaker sussidiari cardiaci. Anche questo era frutto di Figura 3. La regolazione della pendenza della depolarizzazione diastolica, da parte delle catecolamine (+) e dell acetilcolina (-), determina la frequenza spontanea nelle cellule pacemaker. Figura 4. Depolarizzazione diastolica nel papillare sinistro di ratti con ipertrofia cardiaca. A: registrazione di potenziali d azione evocati dalla stimolazione di un muscolo papillare sinistro di ventricolo normale (ratto iperteso giovane) o ipertrofico (ratto iperteso anziano); B: particolare della porzione inferiore dei potenziali d azione, sovrapposti, che mostra la depolarizzazione diastolica tipica delle cellule ventricolari ipertrofiche. Da Barbieri et al. 17, modificata. 415

4 presenza della corrente I f a livello ventricolare era stata dimostrata nello stesso periodo anche dal gruppo di Cohen; tuttavia, le caratteristiche della corrente nei miociti ventricolari normali di cavia erano tali da far supporre per I f un ruolo funzionalmente irrilevante nel tessuto ventricolare sano, informazione in qualche modo scontata. In seguito dimostrammo che la densità della corrente, cioè la sua ampiezza corretta per la superficie cellulare in modo da escludere come fattore confondente le dimensioni cellulari, era funzione della gravità dell ipertrofia cardiaca: la densità della corrente I f era ancora più grande in cellule ventricolari isolate da cuori di ratti spontaneamente ipertesi che avevano segni di scompenso cardiaco 20. Contemporaneamente avevamo attivato una collaborazione con i cardiochirurghi dell Università degli Studi di Siena che ci permise di inviare a Circulation un lavoro che riportava la prima caratterizzazione di I f nei miociti ventricolari umani isolati da cuori espiantati per insufficienza cardiaca terminale: il lavoro fu accettato il 2 dicembre del 1996 e pubblicato nel febbraio dell anno successivo 21. L anno seguente un gruppo tedesco che da tempo studiava il rimodellamento elettrofisiologico nell insufficienza cardiaca confermò i nostri dati 22, dando così credito ad un ulteriore contributo italiano alla storia della corrente I f che si arricchiva, dopo gli studi sui modelli animali, della prima caratterizzazione funzionale a livello ventricolare ottenuta nell uomo. La sovraespressione della corrente I f a livello ventricolare è quindi modulata dalla patologia e sembra dipendere dall eziologia della malattia piuttosto che dal solo grado di ipertrofia cellulare, come dimostrano i risultati ottenuti in differenti modelli animali di ipertrofia cardiaca e il fatto che, nell uomo, la sua densità è più marcata nella cardiopatia ischemica rispetto alla cardiopatia dilatativa 23 (Fig. 5B). Come succede per altre proteine e quindi per altre funzioni cellulari, l ipertrofia innesca un processo che porta alla riespressione di un programma genetico fetale 24. Questo concetto si applica perfettamente anche alla I f, che è presente e funzionalmente attiva nei miociti ventricolari durante la vita fetale e nei primi giorni di vita postnatale per poi progressivamente scomparire nella maturità 25. La sua riespressione in corso di ipertrofia e insufficienza cardiaca va quindi vista alla luce dei fenomeni di un più generale rimodellamento elettrofisiologico che porta, nel suo complesso, a rendere il cuore ipertrofico o insufficiente a essere più suscettibile alla comparsa di aritmie fatali 26,27. La disponibilità di sonde molecolari ha permesso di ottenere informazioni più precise sulla regolazione dell espressione genica del canale. Le quattro isoforme del gene HCN danno origine ad altrettante proteine, la cui percentuale varia da specie a specie e da un tessuto all altro. Le proteine, a loro volta, si combinano nella membrana cellulare a formare la struttura tetramerica del canale f, che può essere costituito da isoforme identiche (omotetramero) o diverse (eterotetramero). A livello ventricolare le isoforme prevalenti sono HCN2 e HCN4, e dati recenti indicano che le isoforme che co- Figura 5. L espressione di I f a livello ventricolare è aumentato nelle cardiomiopatie. A: una tipica registrazione ottenuta da un miocita ventricolare isolato dal cuore di un ratto normale (a sinistra) e di un ratto anziano, con ipertrofia ventricolare sinistra (LVH) severa (a destra). Le tracce mostrano la corrente I f registrata durante l iperpolarizzazione a potenziali via via più negativi, indicati a lato; B: gli istogrammi rappresentano il grado di sovraespressione di I f, calcolato come rapporto tra la corrente misurata nei miociti da cuori patologici umani o di ratto ed i rispettivi controlli sani (le barre indicano i limiti di confidenza al 95%). DCM, ICM = aumento relativo di I f nei miociti ventricolari di pazienti sottoposti a trapianto cardiaco per insufficienza cardiaca terminale dovuta a cardiopatia dilatativa o ischemica, rispettivamente 23. In tutte le condizioni (tranne i pazienti DCM), l aumento relativo di I f (sovraespressione) è statisticamente significativo rispetto ai controlli, rappresentati da ratti normotesi o sham-operated per i modelli animali, o da cuori-controllo di donatori sani che non potevano essere trapiantati per motivi tecnici; LVH-moderata, LVH-severa = aumento relativo di I f in ratti con LVH lieve o severa, indotta rispettivamente da clampaggio aortico 18 o ipertensione cronica 20 ; PO-HF, PMI-HF = aumento relativo di I f in ratti con insufficienza cardiaca, indotta da sovraccarico pressorio 20 o infarto miocardico

5 stituiscono il canale I f (HCN1-4) vanno incontro a specifici processi di up- e downregulation in corso di insufficienza cardiaca 28. Nel loro complesso i dati ad oggi disponibili ci dicono che la corrente I f è espressa fisiologicamente nei centri pacemaker (in particolare nel nodo del seno) e, in corso di patologia cardiaca, è sovraespressa anche nelle cellule ventricolari che normalmente non ce l hanno. Nel nodo del seno, la corrente I f è uno dei determinanti dell attività pacemaker: il suo blocco completo è in grado di ridurre al massimo del 20-30% la frequenza cardiaca, dal momento che il sistema è sottoposto ad una fine regolazione anche da parte di altre correnti ioniche. Ma perché ridurre in modo specifico la frequenza cardiaca, e in quali situazioni cliniche? Nella cardiopatia ischemica, la riduzione del consumo di ossigeno (di cui la frequenza cardiaca è un determinante maggiore) insieme all aumento dell intervallo diastolico e il conseguente miglioramento del riempimento ventricolare e della perfusione coronarica, contribuiscono all azione terapeutica di farmaci che riducono la frequenza cardiaca e che tradizionalmente fanno parte dell armamentario terapeutico a disposizione del cardiologo, come i farmaci calcioantagonisti e betabloccanti. Come ben sappiamo, questi farmaci oltre a ridurre la frequenza cardiaca sono capaci di interferire, direttamente o indirettamente, anche con la contrattilità, esercitando un effetto inotropo negativo. I farmaci bradicardizzanti selettivi riducono la frequenza sinusale, ma non alterano le proprietà contrattili del miocardio. Sicuramente più complessa è l osservazione dell esistenza di una relazione inversa tra frequenza cardiaca a riposo e aspettativa di vita 29, dato che potrebbe far ipotizzare un interesse sugli eventuali effetti benefici di trattamenti specificamente bradicardizzanti. Sono stati recentemente pubblicati sul New England Journal of Medicine i risultati di uno studio prospettico, che ha analizzato i cambiamenti della frequenza cardiaca durante e dopo esercizio fisico (espressione della bilancia simpato-vagale) e mortalità in una coorte di 5713 soggetti (età compresa tra 42 e 53 anni), che non presentava malattie cardiovascolari al momento del test cicloergometrico. Nell arco dei 23 anni di follow-up, non solo un alterato profilo della risposta della frequenza cardiaca al test, ma anche la frequenza cardiaca a riposo è risultata correlata positivamente con il rischio di morte improvvisa postinfartuale 30. Gli autori ipotizzano che nei soggetti con un profilo di frequenza cardiaca associato ad elevato rischio di morte improvvisa, potrebbero essere raccomandati interventi tesi a correggere lo sbilanciamento autonomico, attivando adeguati programmi di allenamento ed esercizio fisico. Senza volersi addentrare in speculazioni non suffragate da correlati clinici e/o sperimentali, è opportuno ricordare come studi epidemiologici abbiano mostrato un associazione tra frequenza cardiaca a riposo e mortalità nei soggetti con ipertensione, con sindrome metabolica e nell anziano Secondo dati recenti, anche nei pazienti con malattia coronarica la frequenza cardiaca a riposo è un fattore di rischio indipendente di mortalità generale e di mortalità cardiovascolare 35. Per quanto riguarda la sovraespressione della corrente I f in cellule non pacemaker in corso di cardiopatia post-ischemica, il suo ruolo funzionale non è conosciuto: tuttavia, una serie di dati sperimentali indicano che la presenza di tale corrente a livello delle cellule ventricolari possa rappresentare un potenziale meccanismo aritmogeno 26,27, in condizioni dove sicuramente esistono molte altre alterazioni delle proprietà elettrofisiologiche che sono in grado di facilitare la comparsa di un aritmia e in un contesto dove esiste un evidente substrato aritmogeno. Inibitori selettivi e specifici della corrente I f La corrente I f può essere bloccata da cationi inorganici (ad esempio il cesio) o da sostanze organiche come l UL-FS 49 (zatebradina) e suoi derivati 36. L ivabradina è un derivato che presenta una selettiva e specifica attività bloccante la corrente I f, risultando priva di effetti sulle altre correnti ioniche che controllano il processo di depolarizzazione e ripolarizzazione 37. L ivabradina non ha effetti apprezzabili a livello del miocardio atriale e ventricolare e non modifica la velocità di conduzione intratriale, atrioventricolare o intraventricolare, né modifica la contrattilità 38, come invece possono fare altri farmaci quali i calcioantagonisti e i betabloccanti. Il blocco della corrente I f da parte dell ivabradina richiede che il canale sia aperto e che la molecola entri dentro il poro del canale dal lato intracellulare 39 (Fig. 6). Il blocco è uso e frequenza-dipendente 40 il che significa che l effetto del farmaco è maggiore alle più alte frequenze cardiache, cioè in quelle condizioni in cui la sua utilità clinica è più importante. L ivabradina è l unico inibitore della corrente I f che ha raggiunto uno sviluppo clinico esteso, con studi di Figura 6. Schema del canale I f e dell interazione con i farmaci bradicardizzanti. A potenziali depolarizzati (ad esempio, durante il potenziale d azione) il canale è chiuso (a sinistra); il ritorno a potenziali più negativi porta ad una variazione conformazionale e quindi all apertura del canale, con il passaggio di ioni di potassio e sodio (al centro); i farmaci bradicardizzanti selettivi entrano nel poro del canale dal lato intracellulare e si legano specificamente ad un sito all interno del poro stesso, quando il canale è aperto (a destra). 417

6 fase III fatti in confronto a placebo e a farmaci antianginosi, come l atenololo e l amlodipina 41,42 ; l efficacia clinica dell ivabradina è stata dimostrata in studi clinici controllati vs placebo in pazienti con angina stabile 43. La presenza della corrente I f nelle cellule non pacemaker rende possibile ipotizzare che, oltre all effetto di riduzione della frequenza sinusale, l ivabradina possa esercitare effetti benefici in quelle situazioni in cui la corrente sia sovraespressa a livello ventricolare, come nell insufficienza cardiaca. Lo studio internazionale di morbilità-mortalità chiamato BEAUTIFUL, che vede l Italia presente con 70 centri coordinati dall Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri, ci dirà se queste premesse e promesse fisio-farmacologiche saranno confermate in clinica. Riassunto La corrente pacemaker coopera alla genesi dell attività spontanea in cellule specializzate, siano esse neuroni, cardiomiociti o cellule muscolari lisce. Nelle cellule cardiache del nodo senoatriale e nelle fibre di Purkinje la corrente è stata caratterizzata più di 20 anni fa da DiFrancesco che la chiamò I f da funny, cioè buffa, strana. Questa definizione stava a sottolineare la peculiarità della corrente I f : a differenza della maggior parte delle correnti voltaggio-dipendenti, la corrente pacemaker si attiva in iperpolarizzazione e non in depolarizzazione. Dati elettrofisiologici e molecolari recenti hanno dimostrato che i canali f sono presenti anche nei cardiomiociti ventricolari, e la loro espressione è aumentata in condizioni patologiche quali l ipertrofia e l insufficienza cardiaca. La sovraespressione dei canali f può essere considerata una conseguenza del rimodellamento elettrofisiologico e, da un punto di vista clinico, rappresentare un potenziale meccanismo aritmogeno in una situazione, quale l insufficienza cardiaca, caratterizzata da un elevato rischio di morte improvvisa cardiaca. Per il suo ruolo fisiologico (e fisiopatologico) di assoluto rilievo e grazie alla recente disponibilità di farmaci bloccanti selettivi di questi canali, la corrente I f può rappresentare un nuovo e appropriato bersaglio terapeutico per il cardiologo. Parole chiave: Corrente pacemaker; Insufficienza cardiaca. Bibliografia 1. Draper MH, Weidmann S. Cardiac resting and action potentials recorded with an intracellular electrode. J Physiol 1951; 115: Vassalle M. Analysis of cardiac pacemaker potential using a voltage clamp technique. Am J Physiol 1966; 210: Noble D, Tsien RW. The kinetics and rectifier properties of the slow potassium current in cardiac Purkinje fibres. J Physiol 1968; 195: DiFrancesco D. A new interpretation of the pacemaker current in calf Purkinje fibres. J Physiol 1981; 314: Noma A, Irisawa H. Membrane currents in the rabbit sinoatrial node cell as studied by the double microelectrode method. Pflugers Arch 1976; 364: Brown HF, DiFrancesco D, Noble SJ. How does adrenaline accelerate the heart? Nature 1979; 280: Yanagihara K, Irisawa H. Inward current activated during hyperpolarization in the rabbit sinoatrial node cell. Pflugers Arch 1980; 385: DiFrancesco D. The pacemaker current I f plays an important role in regulating SA node pacemaker activity. Cardiovasc Res 1995; 30: Vassalle M. The pacemaker current I f does not play an important role in regulating SA node pacemaker activity. Cardiovasc Res 1995; 30: DiFrancesco D, Tortora P. Direct activation of cardiac pacemaker channels by intracellular cyclic AMP. Nature 1991; 351: Ludwig A, Zong X, Jeglitsch M, Hofmann F, Biel M. A family of hyperpolarization-activated mammalian cation channels. Nature 1998; 393: Santoro B, Liu DT, Yao H, et al. Identification of a gene encoding a hyperpolarization-activated pacemaker channel of brain. Cell 1998; 93: Pape HC. Queer current and pacemaker: the hyperpolarization-activated cation current in neurons. Annu Rev Physiol 1996; 58: Frere SG, Kuisle M, Luthi A. Regulation of recombinant and native hyperpolarization-activated cation channels. Mol Neurobiol 2004; 30: Yu H, Chang F, Cohen IS. Pacemaker current exists in ventricular myocytes. Circ Res 1993; 72: Cerbai E, Barbieri M, Mugelli A. Characterization of the hyperpolarization-activated current, I f, in ventricular myocytes isolated from hypertensive rats. J Physiol 1994; 481: Barbieri M, Varani K, Cerbai E, et al. Electrophysiological basis for the enhanced cardiac arrhythmogenic effect of isoprenaline in aged spontaneously hypertensive rats. J Mol Cell Cardiol 1994; 26: Stilli D, Sgoifo A, Macchi E, et al. Myocardial remodeling and arrhythmogenesis in moderate cardiac hypertrophy in rats. Am J Physiol Heart Circ Physiol 2001; 280: H142- H Sartiani L, Cerbai E, DePaoli P, et al. The expression and pharmacological modulation of the pacemaker current in ventricular myocytes from post-myocardial infarction. (abstr) Circulation 2000; 102 (Suppl): Cerbai E, Barbieri M, Mugelli A. Occurrence and properties of the hyperpolarization-activated current I f in ventricular myocytes from normotensive and hypertensive rats during aging. Circulation 1996; 94: Cerbai E, Pino R, Porciatti F, et al. Characterization of the hyperpolarization-activated current, I f, in ventricular myocytes from human failing heart. Circulation 1997; 95: Hoppe UC, Jansen E, Sudkamp M, Beuckelmann DJ. Hyperpolarization-activated inward current in ventricular myocytes from normal and failing human hearts. Circulation 1998; 97: Cerbai E, Sartiani L, DePaoli P, et al. The properties of the pacemaker current I-F in human ventricular myocytes are modulated by cardiac disease. J Mol Cell Cardiol 2001; 33: Swynghedauw B. Molecular mechanisms of myocardial remodeling. Physiol Rev 1999; 79:

7 25. Cerbai E, Pino R, Sartiani L, Mugelli A. Influence of postnatal-development on I f occurrence and properties in neonatal rat ventricular myocytes. Cardiovasc Res 1999; 42: Tomaselli GF, Marban E. Electrophysiological remodeling in hypertrophy and heart failure. Cardiovasc Res 1999; 42: Tomaselli GF, Zipes DP. What causes sudden death in heart failure? Circ Res 2004; 95: Lonardo G, Stillitano F, Zicha S, Cerbai E, Mugelli A, Nattel S. Molecular basis of funny current (I f ) in normal and failing human heart. (abstr) Circulation 2004; 110 (Suppl): III Levine HJ. Rest heart rate and life expectancy. J Am Coll Cardiol 1997; 30: Jouven X, Empana JP, Schwartz PJ, Desnos M, Courbon D, Ducimetiere P. Heart-rate profile during exercise as a predictor of sudden death. N Engl J Med 2005; 352: Palatini P, Casiglia E, Pauletto P, Staessen J, Kaciroti N, Julius S. Relationship of tachycardia with high blood pressure and metabolic abnormalities: a study with mixture analysis in three populations. Hypertension 1997; 30: Palatini P, Julius S. Heart rate and the cardiovascular risk. J Hypertens 1997; 15: Palatini P, Casiglia E, Julius S, Pessina AC. High heart rate: a risk factor for cardiovascular death in elderly men. Arch Intern Med 1999; 159: Palatini P, Thijs L, Staessen JA, et al, for the Systolic Hypertension in Europe (Syst-Eur) Trial Investigators. Predictive value of clinic and ambulatory heart rate for mortality in elderly subjects with systolic hypertension. Arch Intern Med 2002; 162: Diaz A, Bourassa MG, Guertin MC, Tardif JC. Long-term prognostic value of resting heart rate in patients with suspected or proven coronary artery disease. Eur Heart J 2005; 26: Romanelli MN, Cerbai E, Dei S, et al. Design, synthesis and preliminary biological evaluation of zatebradine analogues as potential blockers of the hyperpolarization-activated current. Bioorg Med Chem 2005; 13: Thollon C, Cambarrat C, Vian J, Prost JF, Peglion JL, Vilaine JP. Electrophysiological effects of S , a novel sino-atrial node modulator, on rabbit and guinea-pig cardiac preparations: comparison with UL-FS 49. Br J Pharmacol 1994; 112: Borer JS. Drug insight: I f inhibitors as specific heart-rate-reducing agents. Nature Clinical Practice Cardiovascular Medicine 2004; 1: Bois P, Bescond J, Renaudon B, Lenfant J. Mode of action of bradycardic agent, S , on ionic currents of rabbit sinoatrial node cells. Br J Pharmacol 1996; 118: Bucchi A, Baruscotti M, DiFrancesco D. Current-dependent block of rabbit sino-atrial node I f channels by ivabradine. J Gen Physiol 2002; 120: Tardif JC, Ford I, Tendera M, Fox K. Anti-anginal and antiischaemic effects of the I f current inhibitor ivabradine versus atenolol in stable angina. A 4-month randomised, double-blind, multicentre trial. (abstr) Eur Heart J 2003; 24 (Suppl): Ruzyllo W, Ford IF, Tendera MT, Fox KF. Antianginal and antiischaemic effects of the If current inhibitor ivabradine compared to amlodipine as monotherapies in patients with chronic stable angina. Randomised, controlled, doubleblind trial. (abstr) Eur Heart J 2004; 25 (Suppl): Borer JS, Fox K, Jaillon P, Lerebours G, for the Ivabradine Investigators Group. Antianginal and antiischemic effects of ivabradine, an I f inhibitor, in stable angina: a randomized, double-blind, multicentered, placebo-controlled trial. Circulation 2003; 107:

Action Potential of a Myocardial Cell

aritmie cardiache Myocardium Muscle Action Potential Action Potential of a Myocardial Cell +25 Overshoot +10 mv 0-25 1 Corresponding ECG Overlay 2-50 0-75 Resting Potential - 90 mv -100 ARP RRP SNP

aritmie cardiache Myocardium Muscle Action Potential Action Potential of a Myocardial Cell +25 Overshoot +10 mv 0-25 1 Corresponding ECG Overlay 2-50 0-75 Resting Potential - 90 mv -100 ARP RRP SNP

Nuove opportunità terapeutiche nel paziente con scompenso cardiaco: Ivabradina dalle linee guida alla pratica clinica. M.

Nuove opportunità terapeutiche nel paziente con scompenso cardiaco: Ivabradina dalle linee guida alla pratica clinica M. Iacoviello RAAS Noradrenalina ET-1 60% Frazione d eiezione Danno secondario Attivazione

Nuove opportunità terapeutiche nel paziente con scompenso cardiaco: Ivabradina dalle linee guida alla pratica clinica M. Iacoviello RAAS Noradrenalina ET-1 60% Frazione d eiezione Danno secondario Attivazione

Tessuto muscolare cardiaco

Tessuto muscolare cardiaco Le cellule muscolari cardiache sono ramificate, possiedono un unico nucleo e sono unite tra loro da giunzioni specializzate dette dischi intercalari in corrispondenza dei quali

Tessuto muscolare cardiaco Le cellule muscolari cardiache sono ramificate, possiedono un unico nucleo e sono unite tra loro da giunzioni specializzate dette dischi intercalari in corrispondenza dei quali

IL CONTROLLO DELLA PRESSIONE ARTERIOSA SISTOLICA

IL CONTROLLO DELLA PRESSIONE ARTERIOSA SISTOLICA Prof. Guido Grassi Clinica Medica, Dipartimento di Medicina Clinica, Prevenzione e Biotecnologie Sanitarie, Università di Milano-Bicocca Parole chiave:

IL CONTROLLO DELLA PRESSIONE ARTERIOSA SISTOLICA Prof. Guido Grassi Clinica Medica, Dipartimento di Medicina Clinica, Prevenzione e Biotecnologie Sanitarie, Università di Milano-Bicocca Parole chiave:

Terapia medica della cardiopatia ischemica cronica: quali novità?

Terapia e prevenzione cardiovascolare: Tra novità, certezze e dubbi Brescia, 10 Novembre 2018 Terapia medica della cardiopatia ischemica cronica: quali novità? Dott Enrico Vizzardi Dipartimento di Specialità

Terapia e prevenzione cardiovascolare: Tra novità, certezze e dubbi Brescia, 10 Novembre 2018 Terapia medica della cardiopatia ischemica cronica: quali novità? Dott Enrico Vizzardi Dipartimento di Specialità

Vena cava superiore) Arteria polmonare valvole semilunari Arterie polmonari sinistre. Arterie polmonari destre) Vena cava inferiore) Ventricolo destro

Fisiologia cardiaca Arterie polmonari destre) Vena cava superiore) Arteria polmonare valvole semilunari Arterie polmonari sinistre Atrio destro Vene polmonari sinistre Valvola bicuspide (mitrale) Valvola

Fisiologia cardiaca Arterie polmonari destre) Vena cava superiore) Arteria polmonare valvole semilunari Arterie polmonari sinistre Atrio destro Vene polmonari sinistre Valvola bicuspide (mitrale) Valvola

Studio SENIORS Trial sull effetto di nebivololo su mortalità e ospedalizzazioni per malattie cardiovascolari in pazienti anziani con insufficienza

Trial sull effetto di nebivololo su mortalità e ospedalizzazioni per malattie cardiovascolari in pazienti anziani con insufficienza cardiaca (1) Introduzione (1) Età media dei pazienti con insufficienza

Trial sull effetto di nebivololo su mortalità e ospedalizzazioni per malattie cardiovascolari in pazienti anziani con insufficienza cardiaca (1) Introduzione (1) Età media dei pazienti con insufficienza

Malattie del Cuore. Corso di Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche. Marco Cei/Alberto Genovesi Ebert Spedali Riuniti, Livorno

Malattie del Cuore Corso di Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche Marco Cei/Alberto Genovesi Ebert Spedali Riuniti, Livorno 1 Il Cuore Dimensioni Pesa di un pugno circa 300 gr. Pompa circa 6000

Malattie del Cuore Corso di Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche Marco Cei/Alberto Genovesi Ebert Spedali Riuniti, Livorno 1 Il Cuore Dimensioni Pesa di un pugno circa 300 gr. Pompa circa 6000

I POTENZIALI D AZIONE CARDIACI

I POTENZIALI D AZIONE CARDIACI La continua successione ordinata e ritmica delle contrazioni atriali e poi ventricolari è regolata da speciali meccanismi che si esplicano nei quattro tessuti principali

I POTENZIALI D AZIONE CARDIACI La continua successione ordinata e ritmica delle contrazioni atriali e poi ventricolari è regolata da speciali meccanismi che si esplicano nei quattro tessuti principali

Il sistema cardiovascolare (cenni)

Il sistema cardiovascolare (cenni) Il sistema cardiovascolare (cenni) Il movimento del sangue nei vasi è mantenuto dal cuore, la cui funzione è quella di pompare nelle arterie (ad alta pressione), dopo

Il sistema cardiovascolare (cenni) Il sistema cardiovascolare (cenni) Il movimento del sangue nei vasi è mantenuto dal cuore, la cui funzione è quella di pompare nelle arterie (ad alta pressione), dopo

Vena cava superiore) Arteria polmonare valvole semilunari. Arterie polmonari destre) Arterie polmonari sinistre

Arterie polmonari destre) Vena cava superiore) Arteria polmonare valvole semilunari Arterie polmonari sinistre Atrio destro Vene polmonari sinistre Valvola bicuspide (mitrale) Valvola tricuspide Corde

Arterie polmonari destre) Vena cava superiore) Arteria polmonare valvole semilunari Arterie polmonari sinistre Atrio destro Vene polmonari sinistre Valvola bicuspide (mitrale) Valvola tricuspide Corde

Attività elettrica cardiaca. Elettrocardiogramma

Attività elettrica cardiaca Elettrocardiogramma La contrazione delle cellule che costituiscono atri o ventricoli è autonoma. La contrazione delle cellule che costituiscono atri o ventricoli deve essere

Attività elettrica cardiaca Elettrocardiogramma La contrazione delle cellule che costituiscono atri o ventricoli è autonoma. La contrazione delle cellule che costituiscono atri o ventricoli deve essere

L USO DELLA IVABRADINA NEL PAZIENTE CON ANGINA

Rel. 15/2010 8-02-2010 14:41 Pagina 139 L USO DELLA IVABRADINA NEL PAZIENTE CON ANGINA C. Borghi, E. Conficoni Cattedra di Medicina Interna, Policlinico S. Orsola-Malpighi, Università degli Studi di Bologna.

Rel. 15/2010 8-02-2010 14:41 Pagina 139 L USO DELLA IVABRADINA NEL PAZIENTE CON ANGINA C. Borghi, E. Conficoni Cattedra di Medicina Interna, Policlinico S. Orsola-Malpighi, Università degli Studi di Bologna.

Inibizione dei canali I f

Inibizione dei canali I f : prospettive future Roberto Ferrari, Cristina Morelli, Rossella Russo, Claudio Ceconi Cattedra di Cardiologia, Università degli Studi di Ferrara, Ferrara, IRCCS Fondazione S.

Inibizione dei canali I f : prospettive future Roberto Ferrari, Cristina Morelli, Rossella Russo, Claudio Ceconi Cattedra di Cardiologia, Università degli Studi di Ferrara, Ferrara, IRCCS Fondazione S.

ANTIARITMICI (lezione introduttiva)

ANTIARITMICI (lezione introduttiva) Università degli studi di Cagliari Facoltà di Medicina e Chirurgia Dipartimento di Neuroscienze B. B. Brodie Sezione Farmacologia Clinica Prof.ssa Maria Del Zompo I

ANTIARITMICI (lezione introduttiva) Università degli studi di Cagliari Facoltà di Medicina e Chirurgia Dipartimento di Neuroscienze B. B. Brodie Sezione Farmacologia Clinica Prof.ssa Maria Del Zompo I

Ivabradina e scompenso cardiaco. Dr. Federico Guerra Clinica di Cardiologia ed Aritmologia Università Politecnica delle Marche

Ivabradina e scompenso cardiaco Dr. Federico Guerra Clinica di Cardiologia ed Aritmologia Università Politecnica delle Marche La FC nel paziente con scompenso cardiaco Disfunzione endoteliale e aumento

Ivabradina e scompenso cardiaco Dr. Federico Guerra Clinica di Cardiologia ed Aritmologia Università Politecnica delle Marche La FC nel paziente con scompenso cardiaco Disfunzione endoteliale e aumento

IL SISTEMA CARDIOVASCOLARE

IL SISTEMA CARDIOVASCOLARE cuore (pompa) vasi di capacità (vene) vasi di pressione (arterie) vasi di scambio (capillari) gettata cardiaca: a riposo 5 l/min, in affaticamento 25 l/min Lezione 15 1 Il sistema

IL SISTEMA CARDIOVASCOLARE cuore (pompa) vasi di capacità (vene) vasi di pressione (arterie) vasi di scambio (capillari) gettata cardiaca: a riposo 5 l/min, in affaticamento 25 l/min Lezione 15 1 Il sistema

TESSUTO MUSCOLARE CARDIACO

FISIOLOGIA CARDIACA IL CUORE Il cuore è l organo centrale del sistema circolatorio: funge da pompa capace di produrre una pressione sufficiente a permettere la circolazione del sangue TESSUTO MUSCOLARE

FISIOLOGIA CARDIACA IL CUORE Il cuore è l organo centrale del sistema circolatorio: funge da pompa capace di produrre una pressione sufficiente a permettere la circolazione del sangue TESSUTO MUSCOLARE

Potenziali graduati (elettrotonici) Potenziale d azione (pda)

L informazione nervosa si basa sulla capacità dei neuroni di generare correnti elettriche, in seguito a modificazioni del potenziale di riposo determinate dall apertura o chiusura di canali ionici. I segnali

L informazione nervosa si basa sulla capacità dei neuroni di generare correnti elettriche, in seguito a modificazioni del potenziale di riposo determinate dall apertura o chiusura di canali ionici. I segnali

Diabete e cardiopatia ischemica cronica. Lorenzo Grazioli Gauthier MD Clinica Luganese Dip. Medicina Interna -Lugano

Diabete e cardiopatia ischemica cronica Lorenzo Grazioli Gauthier MD Clinica Luganese Dip. Medicina Interna -Lugano Cardiopatia ischemica stabile e Angina: dimensioni del problema! 17 milioni di adulti

Diabete e cardiopatia ischemica cronica Lorenzo Grazioli Gauthier MD Clinica Luganese Dip. Medicina Interna -Lugano Cardiopatia ischemica stabile e Angina: dimensioni del problema! 17 milioni di adulti

nello scompenso. luci e ombre

27_27 03/02/17 14.23 Pagina 207 RallentaRe la frequenza cardiaca nello scompenso. luci e ombre E. Natale, A. Marsocci* unità operativa complessa di cardiologia 1, ospedale s. camillo, Roma. *unità operativa

27_27 03/02/17 14.23 Pagina 207 RallentaRe la frequenza cardiaca nello scompenso. luci e ombre E. Natale, A. Marsocci* unità operativa complessa di cardiologia 1, ospedale s. camillo, Roma. *unità operativa

LO SCOMPENSO (insufficienza) CARDIACO (IC)

LO SCOMPENSO (insufficienza) CARDIACO (IC) Cause e origine Lo scompenso origina da una disfunzione sistolica e/o diastolica ed è tra le cause più comuni di invalidità e di morte nelle nazioni industrializzate

LO SCOMPENSO (insufficienza) CARDIACO (IC) Cause e origine Lo scompenso origina da una disfunzione sistolica e/o diastolica ed è tra le cause più comuni di invalidità e di morte nelle nazioni industrializzate

Beta- bloccanti - dott. G. Begliuomini

Beta- bloccanti - dott. G. Begliuomini Controllate sempre le informazioni sulle fonti originali LINEE GUIDA www.escardio.org In italiano su www.federcardio.it 1973 : prima crisi petrolifera Dopo la guerra

Beta- bloccanti - dott. G. Begliuomini Controllate sempre le informazioni sulle fonti originali LINEE GUIDA www.escardio.org In italiano su www.federcardio.it 1973 : prima crisi petrolifera Dopo la guerra

Invecchiamento e sistema cardiovascolare. Prof. Marco Metra Cardiologia Università e Spedali Civili di Brescia

Invecchiamento e sistema cardiovascolare Prof. Marco Metra Cardiologia Università e Spedali Civili di Brescia Invecchiamento della popolazione UN Dept. of Economic and social affairs, population division

Invecchiamento e sistema cardiovascolare Prof. Marco Metra Cardiologia Università e Spedali Civili di Brescia Invecchiamento della popolazione UN Dept. of Economic and social affairs, population division

L informazione nervosa si basa sulla capacità dei neuroni di generare correnti elettriche, in seguito a modificazioni del potenziale di riposo che

L informazione nervosa si basa sulla capacità dei neuroni di generare correnti elettriche, in seguito a modificazioni del potenziale di riposo che risultano dall apertura o chiusura di canali ionici. I

L informazione nervosa si basa sulla capacità dei neuroni di generare correnti elettriche, in seguito a modificazioni del potenziale di riposo che risultano dall apertura o chiusura di canali ionici. I

RM cardiaca: può sostituire la CVG nella diagnosi eziologica di cardiopatia dilatativa?

RM cardiaca: può sostituire la CVG nella diagnosi eziologica di cardiopatia dilatativa? Dott. Nicola Giunta Ospedale Civico-Palermo Valderice, 2 ottobre 2015 Cardiomiopatia dilatativa Eziologia ischemica

RM cardiaca: può sostituire la CVG nella diagnosi eziologica di cardiopatia dilatativa? Dott. Nicola Giunta Ospedale Civico-Palermo Valderice, 2 ottobre 2015 Cardiomiopatia dilatativa Eziologia ischemica

Allegato IV. Conclusioni scientifiche

Allegato IV Conclusioni scientifiche 52 Conclusioni scientifiche 1. - Raccomandazione del PRAC Informazioni di base Ivabradina è un agente che riduce la frequenza cardiaca con effetto specifico sul nodo

Allegato IV Conclusioni scientifiche 52 Conclusioni scientifiche 1. - Raccomandazione del PRAC Informazioni di base Ivabradina è un agente che riduce la frequenza cardiaca con effetto specifico sul nodo

Cardioversione a tutti i costi? Andrea Bettella Pronto Soccorso e Medicina d Urgenza Ospedale S. Antonio - Padova

Andrea Bettella Pronto Soccorso e Medicina d Urgenza Ospedale S. Antonio - Padova ? Archives of Cardiovascular Disease (2012) 105, 226 238 Archives of Cardiovascular Disease (2012) 105, 226 238 Archives

Andrea Bettella Pronto Soccorso e Medicina d Urgenza Ospedale S. Antonio - Padova ? Archives of Cardiovascular Disease (2012) 105, 226 238 Archives of Cardiovascular Disease (2012) 105, 226 238 Archives

LEZIONE 3: POTENZIALE D AZIONE PROPRIETA PASSIVE DI MEMBRANA

LEZIONE 3: POTENZIALE D AZIONE PROPRIETA PASSIVE DI MEMBRANA 1 I tempi di risposta delle cellule sono determinati dai valori di R e C: = RC = costante di tempo della membrana = RC = 1 (k x cm 2 ) x 1 (

LEZIONE 3: POTENZIALE D AZIONE PROPRIETA PASSIVE DI MEMBRANA 1 I tempi di risposta delle cellule sono determinati dai valori di R e C: = RC = costante di tempo della membrana = RC = 1 (k x cm 2 ) x 1 (

Il controllo della frequenza cardiaca: si può far meglio partendo dalla dimissione?

Ferdinando Varbella MD Head of Cardiology Rivoli Hospital Turin Director of Interventional Unit A.S.L. TO 3 Rivoli-Turin A.O.U. San Luigi Orbassano RIVOLI TORINO Il controllo della frequenza cardiaca:

Ferdinando Varbella MD Head of Cardiology Rivoli Hospital Turin Director of Interventional Unit A.S.L. TO 3 Rivoli-Turin A.O.U. San Luigi Orbassano RIVOLI TORINO Il controllo della frequenza cardiaca:

16. Il cuore: meccanica della contrazione

16. Il cuore: meccanica della contrazione 1. Cenni sulla anatomia e istologia cardiaca 2. Le coronarie 3. Pericardi, endocardio e miocardio 4. Circolazione sistemica e polmonare 5. Organizzazione in camere

16. Il cuore: meccanica della contrazione 1. Cenni sulla anatomia e istologia cardiaca 2. Le coronarie 3. Pericardi, endocardio e miocardio 4. Circolazione sistemica e polmonare 5. Organizzazione in camere

Diabete Mellito Tipo 2 e Rischio CV: Uptodate della Gestione Clinica Albano laziale 9 giugn0 2018

Diabete Mellito Tipo 2 e Rischio CV: Uptodate della Gestione Clinica Albano laziale 9 giugn0 2018 Il sottoscritto Rinaldo Guglielmi ai sensi dell art. 3.3 sul Conflitto di Interessi, pag. 17 del Reg. Applicativo

Diabete Mellito Tipo 2 e Rischio CV: Uptodate della Gestione Clinica Albano laziale 9 giugn0 2018 Il sottoscritto Rinaldo Guglielmi ai sensi dell art. 3.3 sul Conflitto di Interessi, pag. 17 del Reg. Applicativo

LO SCOMPENSO (insufficienza) CARDIACO (IC)

LO SCOMPENSO (insufficienza) CARDIACO (IC) Cause e origine Lo scompenso origina da una disfunzione sistolica e/o diastolica ed è tra le cause più comuni di invalidità e di morte nelle nazioni industrializzate

LO SCOMPENSO (insufficienza) CARDIACO (IC) Cause e origine Lo scompenso origina da una disfunzione sistolica e/o diastolica ed è tra le cause più comuni di invalidità e di morte nelle nazioni industrializzate

Farmaci Antiaritmici

Farmaci Antiaritmici Anatomia ed attività elettrica del cuore 1) Nodo Senoatriale (Pacemaker) 2) Nodo atrioventricolare 3) Fascio atrioventricolare (Fascio di His) 4) Rami destro e sinistro del fascio

Farmaci Antiaritmici Anatomia ed attività elettrica del cuore 1) Nodo Senoatriale (Pacemaker) 2) Nodo atrioventricolare 3) Fascio atrioventricolare (Fascio di His) 4) Rami destro e sinistro del fascio

La contrazione deve essere coordinata e simultanea in tutte le cellule che costituiscono gli atri e i ventricoli.

1 La contrazione deve essere coordinata e simultanea in tutte le cellule che costituiscono gli atri e i ventricoli. La contrazione è innescata dal potenziale d azione che nel cuore insorge spontaneamente

1 La contrazione deve essere coordinata e simultanea in tutte le cellule che costituiscono gli atri e i ventricoli. La contrazione è innescata dal potenziale d azione che nel cuore insorge spontaneamente

POTENZIALE D AZIONE FGE AA

POTENZIALE D AZIONE FGE AA.2016-17 OBIETTIVI ORGANIZZAZIONE GENERALE SN POTENZIALE DI AZIONE: DESCRIZIONE DELLE FASI E DETERMINANTI FISICO-CHIMICI ANDAMENTO DELLE CONDUTTANZE DEL SODIO E DEL POTASSIO NEL

POTENZIALE D AZIONE FGE AA.2016-17 OBIETTIVI ORGANIZZAZIONE GENERALE SN POTENZIALE DI AZIONE: DESCRIZIONE DELLE FASI E DETERMINANTI FISICO-CHIMICI ANDAMENTO DELLE CONDUTTANZE DEL SODIO E DEL POTASSIO NEL

FUNZIONE, REGOLAZIONE, NATURA CHIMICA, TIPO DI RECETTORE

Elena, Serena, Francesca, Valentina, Elisa, Lucrezia, Elisa Lezione 7 1. Asse Ipotalamo-ipofisi-surrene: CRH ACTH - Cortisolo 2. Asse Ipotalamo-ipofisi-ghiandole sessuali: GdRH e gonadotropine ipofisarie:

Elena, Serena, Francesca, Valentina, Elisa, Lucrezia, Elisa Lezione 7 1. Asse Ipotalamo-ipofisi-surrene: CRH ACTH - Cortisolo 2. Asse Ipotalamo-ipofisi-ghiandole sessuali: GdRH e gonadotropine ipofisarie:

Francesco Fattirolli

Francesco Fattirolli Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi Firenze D.A.I. del Cuore e dei Vasi Struttura Organizzativa Dipartimentale Riabilitazione Cardiologica Prevalenza di angina negli studi Uomini

Francesco Fattirolli Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi Firenze D.A.I. del Cuore e dei Vasi Struttura Organizzativa Dipartimentale Riabilitazione Cardiologica Prevalenza di angina negli studi Uomini

BLOCCANTI DEI CANALI DEL CALCIO

BLOCCANTI DEI CANALI DEL CALCIO Sono farmaci ampiamente utilizzati per patologie cardiovascolari ad alto impatto epidemiologico: ANGINA PECTORIS, IPERTENSIONE, ARITMIE CARDIACHE Il loro utilizzo nell ipertensione

BLOCCANTI DEI CANALI DEL CALCIO Sono farmaci ampiamente utilizzati per patologie cardiovascolari ad alto impatto epidemiologico: ANGINA PECTORIS, IPERTENSIONE, ARITMIE CARDIACHE Il loro utilizzo nell ipertensione

Apparato cardiocircolatorio

Apparato cardiocircolatorio Componenti del sistema cardiocircolatorio Vasi sanguigni Sangue Cuore Funzioni dell apparato cardiocircolatorio Rifornire le cellule delle sostanze nutritive e di ossigeno e

Apparato cardiocircolatorio Componenti del sistema cardiocircolatorio Vasi sanguigni Sangue Cuore Funzioni dell apparato cardiocircolatorio Rifornire le cellule delle sostanze nutritive e di ossigeno e

scaricatoda Come è noto il SNC controlla i muscoli e gli altri organi attraverso la branca efferente del SNP.

Come è noto il SNC controlla i muscoli e gli altri organi attraverso la branca efferente del SNP. Il sistema parasimpatico controlla la routine e le attività tranquille del vivere quotidiano, come per

Come è noto il SNC controlla i muscoli e gli altri organi attraverso la branca efferente del SNP. Il sistema parasimpatico controlla la routine e le attività tranquille del vivere quotidiano, come per

Potenziale di riposo: Una ddp a cavallo della membrana plasmatica a riposo o quando la cellula non è stimolata.

Potenziale di riposo: Una ddp a cavallo della membrana plasmatica a riposo o quando la cellula non è stimolata. Costante e stabile Negativa all interno Peculiare di ogni tipo di cellula Il Potenziale di

Potenziale di riposo: Una ddp a cavallo della membrana plasmatica a riposo o quando la cellula non è stimolata. Costante e stabile Negativa all interno Peculiare di ogni tipo di cellula Il Potenziale di

Scompenso Cardiaco tra Ormoni e Clinica 5 Marzo 2010

Scompenso Cardiaco tra Ormoni e Clinica 5 Marzo 2010 Diagnostica strumentale nello scompenso cardiaco Dott.ssa Benedetta Thiébat Premessa: la diagnosi di scompenso cardiaco è una diagnosi CLINICA! Ma l

Scompenso Cardiaco tra Ormoni e Clinica 5 Marzo 2010 Diagnostica strumentale nello scompenso cardiaco Dott.ssa Benedetta Thiébat Premessa: la diagnosi di scompenso cardiaco è una diagnosi CLINICA! Ma l

Università degli Studi di Milano

Università degli Studi di Milano Master in Assistenza infermieristica in area cardiovascolare Percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale al paziente con Defibrillatore Cardiaco Impiantabile: dall'assistenza

Università degli Studi di Milano Master in Assistenza infermieristica in area cardiovascolare Percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale al paziente con Defibrillatore Cardiaco Impiantabile: dall'assistenza

PROF. ALESSANDRO MALFATTI. Corso di Fisiologia Speciale Veterinaria IL CUORE

UNA POMPA PREMENTE ED ASPIRANTE CHE SPOSTA IL SANGUE LUNGO L'APPARATO CIRCOLATORIO (in realtà si tratta di due pompe) PERICARDIO (DUE FOGLIETTI) Funzioni di scorrimento e di contenimento MIOCARDIO ENDOCARDIO

UNA POMPA PREMENTE ED ASPIRANTE CHE SPOSTA IL SANGUE LUNGO L'APPARATO CIRCOLATORIO (in realtà si tratta di due pompe) PERICARDIO (DUE FOGLIETTI) Funzioni di scorrimento e di contenimento MIOCARDIO ENDOCARDIO

IPERTENSIONE ARTERIOSA ESSENZIALE E SPESSORE MEDIO-INTIMALE DELL ARTERIA CAROTIDE COMUNE INTRODUZIONE

IPERTENSIONE ARTERIOSA ESSENZIALE E SPESSORE MEDIO-INTIMALE DELL ARTERIA CAROTIDE COMUNE INTRODUZIONE Il Rapporto Tecnico dell Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) 1 definisce l ipertensione arteriosa

IPERTENSIONE ARTERIOSA ESSENZIALE E SPESSORE MEDIO-INTIMALE DELL ARTERIA CAROTIDE COMUNE INTRODUZIONE Il Rapporto Tecnico dell Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) 1 definisce l ipertensione arteriosa

Controllo nervoso LA REGOLAZIONE DELLA PRESSIONE A BREVE TERMINE: IL RIFLESSO BAROCETTIVO EQUILIBRIO TRA CUORE E CIRCOLO: INTERSEZIONE TRA FUNZIONE CARDIACA E VASCOLARE Il grafico mostra l intersezione

Controllo nervoso LA REGOLAZIONE DELLA PRESSIONE A BREVE TERMINE: IL RIFLESSO BAROCETTIVO EQUILIBRIO TRA CUORE E CIRCOLO: INTERSEZIONE TRA FUNZIONE CARDIACA E VASCOLARE Il grafico mostra l intersezione

Catania 17 Aprile 2015 A.Privitera Cardiologia Pediatrica Ospedale Santo Bambino CT

Cenni Di Anatomia e Fisiologia Del Tessuto di Conduzione Normale Agata Privitera U.O. di Cardiologia Pediatrica Ospedale Santo Bambino CATANIA www.cardiologiapediatricact.com Catania 17 Aprile 2015 Il

Cenni Di Anatomia e Fisiologia Del Tessuto di Conduzione Normale Agata Privitera U.O. di Cardiologia Pediatrica Ospedale Santo Bambino CATANIA www.cardiologiapediatricact.com Catania 17 Aprile 2015 Il

Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia Biofisica e Fisiologia I Muscolo cardiaco

Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia Biofisica e Fisiologia I Muscolo cardiaco Muscolo cardiaco Cellule muscolari striate con fibre contrattili organizzate in sarcomeri; un solo nucleo; Le

Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia Biofisica e Fisiologia I Muscolo cardiaco Muscolo cardiaco Cellule muscolari striate con fibre contrattili organizzate in sarcomeri; un solo nucleo; Le

Meccanismi di: disfunzione ventricolare sinistra

Meccanismi di: disfunzione ventricolare sinistra Antonella FAVA S.C. CARDIOLOGIA U P.T. - OSP. MOLINETTE CITTA della SALUTE e della SCIENZA di TORINO DEFINIZIONE ESMO: La disfunzione ventricolare sinistra

Meccanismi di: disfunzione ventricolare sinistra Antonella FAVA S.C. CARDIOLOGIA U P.T. - OSP. MOLINETTE CITTA della SALUTE e della SCIENZA di TORINO DEFINIZIONE ESMO: La disfunzione ventricolare sinistra

Cuore: due pompe parallele

Cuore: due pompe parallele Flusso sanguigno Flussi cardiaci Valvole cardiache puntano il flusso sanguigno Fisiologia del miocardio Muscolatura atriale Muscolatura ventricolare Comment their are seprarated

Cuore: due pompe parallele Flusso sanguigno Flussi cardiaci Valvole cardiache puntano il flusso sanguigno Fisiologia del miocardio Muscolatura atriale Muscolatura ventricolare Comment their are seprarated

I dati ottenuti mediante l impiego delle carte del rischio non definiscono in. del singolo individuo

La revisione delle carte del rischio cardiovascolare I dati ottenuti mediante l impiego delle carte del rischio non definiscono in modo accurato il rischio cardiovascolare del singolo individuo Relative

La revisione delle carte del rischio cardiovascolare I dati ottenuti mediante l impiego delle carte del rischio non definiscono in modo accurato il rischio cardiovascolare del singolo individuo Relative

TEST PER LA VALUTAZIONE DEI CARDIOFARMACI

TEST PER LA VALUTAZIONE DEI CARDIOFARMACI TEST PER LA VALUTAZIONE DEI CARDIOFARMACI per mezzo di questi test si possono valutare farmaci attivi su vari aspetti della funzione cardiaca farmaci attivi sulla

TEST PER LA VALUTAZIONE DEI CARDIOFARMACI TEST PER LA VALUTAZIONE DEI CARDIOFARMACI per mezzo di questi test si possono valutare farmaci attivi su vari aspetti della funzione cardiaca farmaci attivi sulla

L attività meccanica atriale è inefficacie e viene a mancare il contributo atriale al riempimento ventricolare.

Fibrillazione Atriale : Difficile identificazione delle Onde P in un tracciato con complessi ventricolari ad intervalli variabili. Intervallo RR variabile. Onda P sostituita da due o più ondulazioni (

Fibrillazione Atriale : Difficile identificazione delle Onde P in un tracciato con complessi ventricolari ad intervalli variabili. Intervallo RR variabile. Onda P sostituita da due o più ondulazioni (

Takeda in cardiologia. Lo studio del Working Group della Società Italiana dell Ipertensione Arteriosa (SIIA) e della Fondazione SIIA (1)

Takeda in cardiologia Lo studio del Working Group della Società Italiana dell Ipertensione Arteriosa (SIIA) e della Fondazione SIIA (1) Analisi disegnata per valutare la prevalenza, la consapevolezza,

Takeda in cardiologia Lo studio del Working Group della Società Italiana dell Ipertensione Arteriosa (SIIA) e della Fondazione SIIA (1) Analisi disegnata per valutare la prevalenza, la consapevolezza,

L utilizzo dei device nei pazienti con scompenso cardiaco

L utilizzo dei device nei pazienti con scompenso cardiaco Giovedì 22 Ottobre 2009 SCOPO DEL CORSO : Fornire un overview sullo stato dell arte riguardo al ruolo dei device nello scompenso cardiaco e nella

L utilizzo dei device nei pazienti con scompenso cardiaco Giovedì 22 Ottobre 2009 SCOPO DEL CORSO : Fornire un overview sullo stato dell arte riguardo al ruolo dei device nello scompenso cardiaco e nella

Lo scompenso cardiaco: cause e sintomi, terapie farmacologiche e non. Modelli di gestione di una patologia acuta e cronica

Lo scompenso cardiaco: cause e sintomi, terapie farmacologiche e non. Modelli di gestione di una patologia acuta e cronica Martedi Salute, Torino 13 Marzo 2018 Dott. Pierluigi Sbarra Cardiologia Ospedale

Lo scompenso cardiaco: cause e sintomi, terapie farmacologiche e non. Modelli di gestione di una patologia acuta e cronica Martedi Salute, Torino 13 Marzo 2018 Dott. Pierluigi Sbarra Cardiologia Ospedale

Simona Brogioni, Elisabetta Cerbai, Alessandro Mugelli. Dipartimento di Farmacologia Preclinica e Clinica, Università degli Studi, Firenze

Canali I f nell attività di pacemaker del nodo seno-atriale Simona Brogioni, Elisabetta Cerbai, Alessandro Mugelli Dipartimento di Farmacologia Preclinica e Clinica, Università degli Studi, Firenze Key

Canali I f nell attività di pacemaker del nodo seno-atriale Simona Brogioni, Elisabetta Cerbai, Alessandro Mugelli Dipartimento di Farmacologia Preclinica e Clinica, Università degli Studi, Firenze Key

Ipertensione Arteriosa: Diagnostica strumentale e focus terapeutico.

Segni, 11 maggio 2013 Ipertensione Arteriosa: Diagnostica strumentale e focus terapeutico. La gestione dell iperteso tra Ospedale e Territorio A. Santoboni Perché l ipertensione Il più rilevante fattore

Segni, 11 maggio 2013 Ipertensione Arteriosa: Diagnostica strumentale e focus terapeutico. La gestione dell iperteso tra Ospedale e Territorio A. Santoboni Perché l ipertensione Il più rilevante fattore

IL CONTROLLO DEL CUORE

IL CONTROLLO DEL CUORE cardiaco_5 1 Quali fattori regolano la forza e la frequenza cardiaca? La forza cardiaca è regolata da: Fattori intrinseci (legge di Frank-Starling) Fattori estrinseci (controllo

IL CONTROLLO DEL CUORE cardiaco_5 1 Quali fattori regolano la forza e la frequenza cardiaca? La forza cardiaca è regolata da: Fattori intrinseci (legge di Frank-Starling) Fattori estrinseci (controllo

11/10/16. Il concetto di MOSAICO FLUIDO. Fosfolipidi Colesterolo Glicolipidi

Il concetto di MOSAICO FLUIDO Fosfolipidi Colesterolo Glicolipidi 1 DIFFUSIONE SEMPLICE 2 Pressione osmotica Il problema della pressione osmotica 3 Diverse soluzioni al problema della pressione osmotica

Il concetto di MOSAICO FLUIDO Fosfolipidi Colesterolo Glicolipidi 1 DIFFUSIONE SEMPLICE 2 Pressione osmotica Il problema della pressione osmotica 3 Diverse soluzioni al problema della pressione osmotica

Quando le aritmie complicano lo scompenso cardiaco

Quando le aritmie complicano lo scompenso cardiaco Nel suo decorso, negli anni, lo scompenso cardiaco si complica spesso a causa di anomalie del ritmo cardiaco. Queste anomalie possono avere origine atriale,

Quando le aritmie complicano lo scompenso cardiaco Nel suo decorso, negli anni, lo scompenso cardiaco si complica spesso a causa di anomalie del ritmo cardiaco. Queste anomalie possono avere origine atriale,

Flusso dell attività elettrica cardiaca (potenziali d azione)

Flusso dell attività elettrica cardiaca (potenziali d azione) Nodo SA Andatura (stabilisce il ritmo cardiaco) Muscolo atriale Contrazione Nodo SA Nodo AV Ritardo Fascio AV Nodo AV Fibre di Purkinje Fibre

Flusso dell attività elettrica cardiaca (potenziali d azione) Nodo SA Andatura (stabilisce il ritmo cardiaco) Muscolo atriale Contrazione Nodo SA Nodo AV Ritardo Fascio AV Nodo AV Fibre di Purkinje Fibre

Scompenso cardiaco congestizio cronico:congestive Heart Failure(CHF)

CARDITICI Scompenso cardiaco congestizio cronico:congestive eart Failure(CF) Stress emodinamico per incapacità del cuore a pompare sangue in quantità compatibile con le richieste metaboliche dei tessuti

CARDITICI Scompenso cardiaco congestizio cronico:congestive eart Failure(CF) Stress emodinamico per incapacità del cuore a pompare sangue in quantità compatibile con le richieste metaboliche dei tessuti

Mediatore chimico. Recettore. Trasduzione del segnale. Risposta della cellula

Mediatore chimico Recettore Trasduzione del segnale Risposta della cellula I mediatori chimici sono prodotti da cellule specializzate e sono diffusi nell organismo da apparati di distribuzione Sistemi

Mediatore chimico Recettore Trasduzione del segnale Risposta della cellula I mediatori chimici sono prodotti da cellule specializzate e sono diffusi nell organismo da apparati di distribuzione Sistemi

RITMO IDIOVENTRICOLARE RITMO IDIOVENTRICOLARE ACCELERATO ARITMIE VENTRICOLARI

RITMO IDIOVENTRICOLARE RITMO IDIOVENTRICOLARE ACCELERATO ARITMIE VENTRICOLARI 31 Ritmi ventricolari 32 Ritmi ventricolari do 33 Aritmie ventricolari EXTRASISTOLI VENTRICOLARI TACHICARDIA VENTRICOLARE:

RITMO IDIOVENTRICOLARE RITMO IDIOVENTRICOLARE ACCELERATO ARITMIE VENTRICOLARI 31 Ritmi ventricolari 32 Ritmi ventricolari do 33 Aritmie ventricolari EXTRASISTOLI VENTRICOLARI TACHICARDIA VENTRICOLARE:

L Elettrocardiogramma : cosa esprime?

L Elettrocardiogramma : cosa esprime? E la registrazione nel tempo degli eventi elettrici del cuore Esprime la somma vettoriale delle correnti elettriche generate dalle varie strutture cardiache ( atri,

L Elettrocardiogramma : cosa esprime? E la registrazione nel tempo degli eventi elettrici del cuore Esprime la somma vettoriale delle correnti elettriche generate dalle varie strutture cardiache ( atri,

La sindrome di Brugada

La sindrome di Brugada Le principalì alterazioni della ripolarizzazione in rapporto alle aritmie ventricolari sono rappresentate dalla sindrome del QT lungo e dalla sindrome di Brugada. Queste, insieme

La sindrome di Brugada Le principalì alterazioni della ripolarizzazione in rapporto alle aritmie ventricolari sono rappresentate dalla sindrome del QT lungo e dalla sindrome di Brugada. Queste, insieme

Nuovo approccio terapeutico nell angina stabile: inibizione selettiva e specifica dei canali I f

Nuovo approccio terapeutico nell angina stabile: inibizione selettiva e specifica dei canali I f Federico Lombardi Cardiologia, Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria, Ospedale San Paolo, Università

Nuovo approccio terapeutico nell angina stabile: inibizione selettiva e specifica dei canali I f Federico Lombardi Cardiologia, Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria, Ospedale San Paolo, Università

FARMACOLOGIA DEL SISTEMA NERVOSO AUTONOMO SIMPATICO. Il sistema ortosimpatico media le risposte della reazione di lotta e fuga

FARMACOLOGIA DEL SISTEMA NERVOSO AUTONOMO SIMPATICO Il sistema ortosimpatico media le risposte della reazione di lotta e fuga Le basi anatomiche del sistema nervoso autonomo Reazioni connesse alla digestione

FARMACOLOGIA DEL SISTEMA NERVOSO AUTONOMO SIMPATICO Il sistema ortosimpatico media le risposte della reazione di lotta e fuga Le basi anatomiche del sistema nervoso autonomo Reazioni connesse alla digestione

Alessandro Mezzani, Francesco Cacciatore, Ugo Corrà. La valutazione funzionale del paziente con scompenso cardiaco cronico

Alessandro Mezzani, Francesco Cacciatore, Ugo Corrà La valutazione funzionale del paziente con scompenso cardiaco cronico SEEd srl C.so Vigevano, 35 10152 Torino, Italy Tel. +39 011.566.02.58 Fax +39 011.518.68.92

Alessandro Mezzani, Francesco Cacciatore, Ugo Corrà La valutazione funzionale del paziente con scompenso cardiaco cronico SEEd srl C.so Vigevano, 35 10152 Torino, Italy Tel. +39 011.566.02.58 Fax +39 011.518.68.92

Maria Loreta D Amico, PhD. Istituti Clinici Scientifici Maugeri, Società Benefit SpA

LA MODULAZIONE DEI RECETTORI BETA-ADRENERGICI E DI GRK2 RAPPRESENTA UNA NUOVA STRATEGIA PER PRESERVARE LA PRODUZIONE RDIA DI BDNF NELL'INSUFFICIENZA RDIA POST-ISCHEMI Maria Loreta D Amico, PhD Istituti

LA MODULAZIONE DEI RECETTORI BETA-ADRENERGICI E DI GRK2 RAPPRESENTA UNA NUOVA STRATEGIA PER PRESERVARE LA PRODUZIONE RDIA DI BDNF NELL'INSUFFICIENZA RDIA POST-ISCHEMI Maria Loreta D Amico, PhD Istituti

Aritmie ventricolari nel bambino e nell adolescente Silvia Favilli AOU Meyer, Firenze

Aritmie ventricolari nel bambino e nell adolescente Silvia Favilli AOU Meyer, Firenze Aritmie ventricolari nel bambino e nell adolescente Dimensioni del problema La prospettiva del Medico dell Emergenza

Aritmie ventricolari nel bambino e nell adolescente Silvia Favilli AOU Meyer, Firenze Aritmie ventricolari nel bambino e nell adolescente Dimensioni del problema La prospettiva del Medico dell Emergenza

EPIDEMIOLOGIA DELLA DONAZIONE DI CUORE A PAVIA

EPIDEMIOLOGIA DELLA DONAZIONE DI CUORE A PAVIA S. Poma, F. Riccardi, G. Pamploni, P. Geraci, M. Langer SERVIZIO DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE II COORDINAMENTO DEL PRELIEVO DI ORGANI E TESSUTI IRCCS POLICLINICO

EPIDEMIOLOGIA DELLA DONAZIONE DI CUORE A PAVIA S. Poma, F. Riccardi, G. Pamploni, P. Geraci, M. Langer SERVIZIO DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE II COORDINAMENTO DEL PRELIEVO DI ORGANI E TESSUTI IRCCS POLICLINICO

Epidemiologia e caratteristiche cliniche dell anziano con FA

Epidemiologia e caratteristiche cliniche dell anziano con FA Dott. Gianluca Isaia SC Geriatria AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano Pollenzo 2-3 Marzo 2018 La Fibrillazione Atriale è la più comune aritmia

Epidemiologia e caratteristiche cliniche dell anziano con FA Dott. Gianluca Isaia SC Geriatria AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano Pollenzo 2-3 Marzo 2018 La Fibrillazione Atriale è la più comune aritmia

L ipertensione arteriosa nell anziano

L ipertensione arteriosa nell anziano Como 23 Ottobre 2015 Congresso Regionale CFC Stefano Carugo Haemodynamic Patterns of Age-Related Changes in Blood Pressure Age (years) DBP (mmhg) SBP (mmhg) MAP (mmhg)

L ipertensione arteriosa nell anziano Como 23 Ottobre 2015 Congresso Regionale CFC Stefano Carugo Haemodynamic Patterns of Age-Related Changes in Blood Pressure Age (years) DBP (mmhg) SBP (mmhg) MAP (mmhg)

ECG standard Parametri di normalità Eventi elettro-meccanici. Dott.Walter Donzelli Cardiologia - Carate B.za

ECG standard Parametri di normalità Eventi elettro-meccanici Dott.Walter Donzelli Cardiologia - Carate B.za Tutti abbiamo un cuore Cuo re org ano vita le Il cuore batte su impulso elettrico ELETTROC ARDIOGRA

ECG standard Parametri di normalità Eventi elettro-meccanici Dott.Walter Donzelli Cardiologia - Carate B.za Tutti abbiamo un cuore Cuo re org ano vita le Il cuore batte su impulso elettrico ELETTROC ARDIOGRA

Fax dell Ufficio 0426940452 E-mail istituzionale r.palmieri@ulss19adria.veneto.it

CURRICULUM VITAE INFORMAZIONI PERSONALI Nome Palmieri Rosa Data di Nascita 20-08-1963 Qualifica Dirigente Medico Amministrazione ASL 19 Adria (RO) Incarico Attuale -Dirigente Medico Internista -Specialista

CURRICULUM VITAE INFORMAZIONI PERSONALI Nome Palmieri Rosa Data di Nascita 20-08-1963 Qualifica Dirigente Medico Amministrazione ASL 19 Adria (RO) Incarico Attuale -Dirigente Medico Internista -Specialista

SISTEMA NERVOSO. Sistema nervoso periferico. Sistema nervoso centrale. simpatico parasimpatico Sezione afferente.

SISTEMA NERVOSO Sistema nervoso periferico Sistema nervoso centrale Sezione efferente Sezione afferente Sistema autonomo Sistema somatico simpatico parasimpatico INNERVAZIONE SIMPATICA E PARASIMPATICA

SISTEMA NERVOSO Sistema nervoso periferico Sistema nervoso centrale Sezione efferente Sezione afferente Sistema autonomo Sistema somatico simpatico parasimpatico INNERVAZIONE SIMPATICA E PARASIMPATICA

Biologia dell Invecchiamento

Biologia dell Invecchiamento Stefano Volpato Sezione di Medicina Interna e Cardiorespiratoria Quanto anni deve avere una persona per essere considerata anziana? Domanda molto difficile! Per ragioni pratiche

Biologia dell Invecchiamento Stefano Volpato Sezione di Medicina Interna e Cardiorespiratoria Quanto anni deve avere una persona per essere considerata anziana? Domanda molto difficile! Per ragioni pratiche

Guardare la struttura del cuore, dove sono le valvole, i loro nomi, e il ciclo cardiaco. Epi mio endo

Guardare la struttura del cuore, dove sono le valvole, i loro nomi, e il ciclo cardiaco Epi mio endo Dep ventri rep ventri Dep atri Muscolo Cardiaco Molto vascolarizzato, 1 capillare per cellula. Ha una

Guardare la struttura del cuore, dove sono le valvole, i loro nomi, e il ciclo cardiaco Epi mio endo Dep ventri rep ventri Dep atri Muscolo Cardiaco Molto vascolarizzato, 1 capillare per cellula. Ha una

3. ANATOMIA DEL SISTEMA DI CONDUZIONE

3. ANATOMIA DEL SISTEMA DI CONDUZIONE Il sistema di conduzione cardiaco e' costituito da: - Nodo seno-atriale (pacemaker fisiologico) - Tratti internodali (conduzione atriale) - Nodo atrio-ventricolare

3. ANATOMIA DEL SISTEMA DI CONDUZIONE Il sistema di conduzione cardiaco e' costituito da: - Nodo seno-atriale (pacemaker fisiologico) - Tratti internodali (conduzione atriale) - Nodo atrio-ventricolare

IL TRATTAMENTO APPROPRIATO DELLA CARDIOPATIA ISCHEMICA CRONICA: QUANDO RIVASCOLARIZZAZIONE E QUANDO TERAPIA MEDICA. Francesco Fattirolli

Quali novità terapeutiche per il paziente con cardiopatia ischemica cronica? IL TRATTAMENTO APPROPRIATO DELLA CARDIOPATIA ISCHEMICA CRONICA: QUANDO RIVASCOLARIZZAZIONE E QUANDO TERAPIA MEDICA Francesco

Quali novità terapeutiche per il paziente con cardiopatia ischemica cronica? IL TRATTAMENTO APPROPRIATO DELLA CARDIOPATIA ISCHEMICA CRONICA: QUANDO RIVASCOLARIZZAZIONE E QUANDO TERAPIA MEDICA Francesco

Fisiologia Cardiaca.

Fisiologia Cardiaca www.slidetube.it Arterie = vasi il cui flusso si allontana dal cuore Vene = vasi il cui flusso si avvicina al cuore 100% il flusso si inverte gap junctions muscolo scheletrico

Fisiologia Cardiaca www.slidetube.it Arterie = vasi il cui flusso si allontana dal cuore Vene = vasi il cui flusso si avvicina al cuore 100% il flusso si inverte gap junctions muscolo scheletrico

12 GIUGNO 2015 CARDIOALESSANDRIA

Dr Alessandro Lupi Responsabile della Cardiologia Interventistica Ospedaliera Divisione Cardiologia II AOU Maggiore della Carità Novara Italy 12 GIUGNO 2015 CARDIOALESSANDRIA Prevalence (% of patients)

Dr Alessandro Lupi Responsabile della Cardiologia Interventistica Ospedaliera Divisione Cardiologia II AOU Maggiore della Carità Novara Italy 12 GIUGNO 2015 CARDIOALESSANDRIA Prevalence (% of patients)

Diagnostica non invasiva nello scompenso cardiaco

Diagnostica non invasiva nello scompenso cardiaco Federico Vancheri Medicina Interna, Ospedale S.Elia, Caltanissetta Questo paziente ha uno scompenso cardiaco? VARIAZIONE NEL TEMPO DEI RICOVERI PER INFARTO

Diagnostica non invasiva nello scompenso cardiaco Federico Vancheri Medicina Interna, Ospedale S.Elia, Caltanissetta Questo paziente ha uno scompenso cardiaco? VARIAZIONE NEL TEMPO DEI RICOVERI PER INFARTO

Medicina di genere e appropriatezza nel setting della Medicina Generale e Cure Primarie

Medicina di genere e appropriatezza nel setting della Medicina Generale e Cure Primarie Dr Marchi Rita Medico di Medicina Generale Presidente S.I.M.G di Ferrara 24 settembre 2016 Dati ISTAT 2012-2013,

Medicina di genere e appropriatezza nel setting della Medicina Generale e Cure Primarie Dr Marchi Rita Medico di Medicina Generale Presidente S.I.M.G di Ferrara 24 settembre 2016 Dati ISTAT 2012-2013,

BASI ANATOMO-FISIOLOGICHE DELLA VARIABILITA DELLA FREQUENZA CARDIACA

Corso di Aggiornamento Applicazioni e limiti dello studio della variabilità della frequenza cardiaca BASI ANATOMO-FISIOLOGICHE DELLA VARIABILITA DELLA FREQUENZA CARDIACA Alessandro Silvani, MD PhD PRISM

Corso di Aggiornamento Applicazioni e limiti dello studio della variabilità della frequenza cardiaca BASI ANATOMO-FISIOLOGICHE DELLA VARIABILITA DELLA FREQUENZA CARDIACA Alessandro Silvani, MD PhD PRISM

4. IL SISTEMA ENDOCRINO: GENERALITA

4. IL SISTEMA ENDOCRINO: GENERALITA 1. Ghiandole endocrine e ormoni 2. Il tessuto bersaglio 3. Rilascio degli ormoni 4. Il concetto della regolazione retroattiva negativa 5. Un esempio di regolazione ormonale:

4. IL SISTEMA ENDOCRINO: GENERALITA 1. Ghiandole endocrine e ormoni 2. Il tessuto bersaglio 3. Rilascio degli ormoni 4. Il concetto della regolazione retroattiva negativa 5. Un esempio di regolazione ormonale:

Corso base di interpretazione e lettura dell'ecg per l'infermiere. a cura di Prof. Francesco Fedele

Corso base di interpretazione e lettura dell'ecg per l'infermiere a cura di Prof. Francesco Fedele Corso base di interpretazione e lettura dell'ecg per l'infermiere a cura di Prof. Francesco Fedele La

Corso base di interpretazione e lettura dell'ecg per l'infermiere a cura di Prof. Francesco Fedele Corso base di interpretazione e lettura dell'ecg per l'infermiere a cura di Prof. Francesco Fedele La

SABATO 31 MAGGIO 2003

SABATO 31 MAGGIO 2003 9.00-11.00 RIUNIONI AREE ANMCO 11.00-13.00 RIUNIONI AREE ANMCO RIUNIONI GRUPPI DI STUDIO E SOCIETÀ DI AREA CARDIOVASCOLARE RIUNIONI GRUPPI DI STUDIO E SOCIETÀ DI AREA CARDIOVASCOLARE

SABATO 31 MAGGIO 2003 9.00-11.00 RIUNIONI AREE ANMCO 11.00-13.00 RIUNIONI AREE ANMCO RIUNIONI GRUPPI DI STUDIO E SOCIETÀ DI AREA CARDIOVASCOLARE RIUNIONI GRUPPI DI STUDIO E SOCIETÀ DI AREA CARDIOVASCOLARE

Get the core: advancing in Screening e diagnosi precoce. risk stratification and. treatment in heart failure

Get the core: advancing in Screening e diagnosi precoce risk stratification and dell ipertensione arteriosa treatment in heart failure Michele Senni Unità Complessa di Medicina Cardiovascolare Michele

Get the core: advancing in Screening e diagnosi precoce risk stratification and dell ipertensione arteriosa treatment in heart failure Michele Senni Unità Complessa di Medicina Cardiovascolare Michele

Cardiology Department S. Anna Hospital University of Ferrara, Italy ECG 1. Matteo Bertini, MD, PhD.

Cardiology Department S. Anna Hospital University of Ferrara, Italy ECG 1 Matteo Bertini, MD, PhD E-mail: m.bertini@ospfe.it Attività elettrica del cuore Principi Generali di Elettrofisiologia Cardiaca

Cardiology Department S. Anna Hospital University of Ferrara, Italy ECG 1 Matteo Bertini, MD, PhD E-mail: m.bertini@ospfe.it Attività elettrica del cuore Principi Generali di Elettrofisiologia Cardiaca

Fattori di rischio comuni a uomini e donne

Uomini e donne: affari di cuore Varese, 3 Dicembre 2014 Fattori di rischio comuni a uomini e donne Andrea M. Maresca Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale Università degli Studi dell Insubria

Uomini e donne: affari di cuore Varese, 3 Dicembre 2014 Fattori di rischio comuni a uomini e donne Andrea M. Maresca Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale Università degli Studi dell Insubria

William Harvey ( )

Lezione 21 William Harvey (1578-1657) 1. Schema generale della contrazione cardiaca: la sistole e la diastole 2. Anatomia generale del cuore 3. Le valvole e le corde tendinee 4. Struttura istologica delle

Lezione 21 William Harvey (1578-1657) 1. Schema generale della contrazione cardiaca: la sistole e la diastole 2. Anatomia generale del cuore 3. Le valvole e le corde tendinee 4. Struttura istologica delle

Cuore ed attività fisica

Prevenzione in movimento Firenze 29 gennaio 2011 Cuore ed attività fisica Maurizio Filice Unità di cardiologia preventiva e riabilitativa Esercizio come farmaco Tutti gli uomini e le donne dovrebbero

Prevenzione in movimento Firenze 29 gennaio 2011 Cuore ed attività fisica Maurizio Filice Unità di cardiologia preventiva e riabilitativa Esercizio come farmaco Tutti gli uomini e le donne dovrebbero