Le immunoglobuline per uso endovenoso: efficacia, tollerabilità e consumo

|

|

|

- Irma Martino

- 8 anni fa

- Visualizzazioni

Transcript

1 : immunologia Rivista di Immunologia e Allergologia Pediatrica 05-06/ Le immunoglobuline per uso endovenoso: efficacia, tollerabilità e consumo Isabella Quinti, Giuseppe Barilaro Parole chiave: immunoglobuline, endovenoso, sottocutaneo, plasma, ipogammaglobulinemia, eventi avversi Abstract Le immunoglobuline per uso endovenoso (IVIG) e sottocutaneo (SCIG) sono utilizzate nel trattamento di numerose condizioni cliniche e consistono principalmente in IgG polivalenti. Il trattamento sostitutivo con IgG è la terapia standard per i deficit primitivi di anticorpi (PAD) ed ha lo scopo di sostituire gli anticorpi mancanti e quindi prevenire il verificarsi di infezioni. La terapia sostituiva generalmente prevede la somministrazione di immunoglobuline al dosaggio di mg/kg ogni 3-4 settimane. La nostra esperienza ha dimostrato che i migliori risultati terapeutici possono essere ottenuti riducendo gli intervalli di somministrazione nei pazienti con alto rischio infettivo. La frequenza di reazioni è stata estremamente bassa. I nostri dati dimostrano: 1) un buon profilo di tollerabilità delle IgVena Kedrion; 2) la necessità di individualizzare lo schema di trattamento sulla base del fenotipo clinico ed immunologico di ciascun paziente, tenendo conto della grande variabilità dei quadri clinici associati ad ogni singola entità nosologica e dei fattori di rischio individuati per ciascuna complicanza associata alla malattia. Individualizzare il trattamento significa stabilire per ogni paziente il rapporto rischio-beneficio di ogni dosaggio somministrato. Uso delle immunoglobuline nei pazienti affetti da Immunodeficienze Primitive e in altre condizioni cliniche Le immunoglobuline per uso endovenoso (IVIG) e sottocutaneo (SCIG) sono utilizzate nel trattamento di numerose condizioni cliniche. Preparate a partire dal plasma raccolto da diverse migliaia di donatori, le immunoglobuline prodotte per uso terapeutico consistono principalmente in IgG polivalenti. Il trattamento sostitutivo con IgG è la terapia standard per i deficit primitivi di anticorpi (PAD) ed ha lo scopo di sostituire gli anticorpi mancanti e quindi prevenire il verificarsi di infezioni. La terapia sostituiva generalmente prevede la somministrazione di immunoglobuline al dosaggio di mg/kg ogni 3-4 settimane. Ci sono ancora ampie discussioni circa i tempi della somministrazione, le dosi da somministrare per ottenere il regime profilattico ottimale, considerando anche che il sistema di cura è un importante determinante nell esito della terapia 1-3. Le immunoglobuline, come terapia immunomodulante, vengono utilizzate nel trattamento di diverse condizioni cliniche, dalla terapia delle malattie autoimmuni ed ematologiche al trattamento dei vari disordini neuroimmunologici. L utilizzo immunomodulante prevede generalmente una dose di 2g/kg di immunoglobuline al mese, la cui somministrazione viene effettuata suddividendo la dose in 1-5 giorni consecutivi. Dipartimento di Medicina Molecolare, Sapienza Università di Roma isabella.quinti@uniroma1.it 28 Gli Autori dichiarano di non avere alcun conflitto di interesse rispetto agli argomenti trattati nell articolo.

2 La FDA americana ha approvato l uso delle immunoglobuline per il trattamento di immunodeficienze primitive, porpora trombocitopenica autoimmune, malattia di Kawasaki, trapianto di midollo osseo in pazienti con più di 20 anni, leucemia linfatica cronica, AIDS pediatrico. Analogamente in Italia, le indicazioni al trattamento con IVIG includono le immunodeficienze primitive, la porpora trombocitopenica autoimmune, la malattia di Kawasaki, il trapianto di midollo osseo in pazienti con più di 20 anni, la leucemia linfatica cronica, il mieloma multiplo, l AIDS pediatrico, la sindrome di Guillain Barré. Più recentemente sono state inserite tra le indicazioni cliniche anche la malattia del motoneurone e la polineuropatia cronica infiammatoria demielinizzante. Molte altre patologie potrebbero beneficiare della terapia con immunoglobuline, ma in attesa dei risultati di studi clinici controllati, la richiesta di immunoglobuline per singoli pazienti affetti da patologie fuori scheda tecnica necessita della approvazione da parte di commissioni terapeutiche aziendali dopo analisi di una documentazione adeguata comprovante risultati positivi ottenuti in almeno un trial pubblicato di fase II ed esaustiva sulle controindicazioni o sulla mancanza di risposta alle terapie convenzionali per quel determinato paziente. Tuttavia alcune condizioni cliniche sono estremamente rare, rendendo la realizzazione di trial clinici estremamente difficoltosa. Trial clinici randomizzati vengono realizzati allo scopo di supportare un utilizzo delle immunoglobuline basato sull evidenza e per identificare protocolli di somministrazione ideali al fine di massimizzare i benefici di una risorsa limitata, essendo consapevoli del fatto che i diversi sistemi sanitari sono soggetti a pressioni economiche e che una medicina individualizzata e una ricerca sanitaria personalizzata presenta delle sfide metodologiche. La maggioranza dei pazienti affetti da difetti immunologici primitivi identificati hanno un difetto anticorpale. In Europa il registro della Società Europea per le Immunodeficienze Primitive (ESID) include ora più di pazienti affetti da numerose entità nosologiche, di cui più del 50% è affetto da difetti primitivi dell immunità umorale. Se è vero che i difetti del compartimento B cellulare sono le condizioni più frequenti, anche altre malattie con difetto combinato grave richiedono terapia sostitutiva. Mentre i pazienti con livelli anticorpali molto bassi, come i pazienti affetti da Agammaglobulinemia X-linked e da Immunodeficienza Comune Variabile, ed i pazienti affetti da altre sindromi quali le sindromi da Iper-IgM, possono essere considerati privi di IgG sieriche funzionali, altri soggetti, con gradi meno severi di immunodeficienza che determinano ipogammaglobulinemia o difetti delle sottoclassi di IgG, possono conservare, in misura variabile, una certa capacità di produrre anticorpi e nella maggioranza dei casi non richiedono un trattamento sostitutivo con immunoglobuline. Secondo le nuove linee guida della IUIS (International Union of Immunological Societies) la terapia sostitutiva con IgG dovrebbe essere somministrata anche ai pazienti con livelli seirici normali di IgG, ma con ridotta/assente produzione di anticorpi specifici, quando c è una evidenza ben documentata di infezioni ricorrenti. Il deficit selettivo di IgA non è una indicazione alla terapia sostitutiva sebbene in alcuni casi una produzione ridotta di IgG specifiche, con o senza deficit della sottoclasse IgG 2, possa coesistere. In questi pazienti la terapia con immunoglobuline potrebbe essere indicata. Per i pazienti con deficit anticorpali primitivi è importante nella fase di diagnosi procedere a un attenta valutazione di laboratorio prima di porre diagnosi e prima di iniziare la terapia sostitutiva. Nell ambito del gruppo di lavoro della IUIS abbiamo recentemente sviluppato un algoritmo che potrebbe aiutare i clinici nel processo diagnostico dei pazienti affetti da ipogammaglobulinemia e nella decisione di intraprendere o meno una terapia con IVIG (Fig. 1). Individualizzare il trattamento La sopravvivenza dei pazienti con deficit anticorpale primitivo è aumentata grazie ai progressi nella diagnosi delle infezioni, alla disponibilità della terapia sostitutiva con immunoglobuline ed agli agenti antimicrobici. La terapia sostitutiva è stata riconosciuta come efficace, sebbene non siano ancora stabiliti i livelli basali ottimali di IgG da mantenere nel tempo per ridurre al minimo il rischio infettivo. Nei pazienti affetti da deficit primitivi di anticorpi (PAD) sono state esplorate varie strade riguardo a come personalizzare la terapia sostitutiva e minimizzare gli eventi avversi. Come per altre terapie, potrebbero esserci specifici sottogruppi di pazienti, pur affetti dalla stessa condizione clinica, che necessitano di dosi diverse di Ig 4-8. Il trattamento è di norma effettuato mediante somministrazione con IVIG o SCIGs, di solito alla dose di mg/kg al mese. La dose cumulativa mensile di IVIG è somministrata ad intervalli di 2, 3 o 4 settimane. Per le SCIGs la dose cumulativa mensile è divisa in una o due somministrazioni settimanali. Dopo la diagnosi il dosaggio ottimale di immunoglobuline richiesto nel tempo per minimizzare il rischio infettivo non è stato ancora stabilito in maniera definitiva, con una conseguente ampia variabilità nella pratica clinica. Diverse opzioni sono state esplorate I. Quinti, G. Barilaro 29

3 Fig. 1. Pazienti adulti con ipogammaglobulinemia (DOPO l esclusione di ipogammaglobulinemie secondarie). per stabilire come si dovrebbero personalizzare le terapie sostitutive. Un parametro importante sull efficacia del trattamento sostitutivo è l intervallo di tempo che un paziente passa con il livello di IgG sieriche più basso. Questo intervallo di tempo è determinato dall emivita delle IgG del paziente e dalla frequenza delle infusioni più che dalla dose infusa in ogni somministrazione. Idealmente, nella pratica clinica, sarebbe utile realizzare studi di farmacocinetica nel singolo paziente, ma ciò richiede un notevole impegno in termini di tempo da parte del paziente e della famiglia, e può essere necessaria l ospedalizzazione. Queste difficoltà pratiche hanno limitato l uso delle informazioni farmacocinetiche nella pratica clinica. Diverse opzioni alternative sono state provate al fine di decidere come individualizzare il trattamento. Le linee guida di trattamento dovrebbero essere validate nei singoli pazienti attraverso dati reali che provengano dalla pratica clinica. I dati del registro italiano sull Immunodeficienza Comune Variabile, il più frequente difetto di produzione anticorpale, mostrano come una buona efficacia terapeutica sia stata ottenuta nel controllo delle infezioni acute batteriche quali le polmoniti e le meningiti, mentre è possibile osservare un progressivo aumento nel tempo dei pazienti affetti da patologie respiratore ed intestinali croniche 9. Al fine di migliorare l efficacia terapeutica nei pazienti che continuano a presentare infezioni nonostante la terapia sostitutiva ai dosaggi previsti dalle linee guida, la scelta del gruppo di Oxford è stata quella di aumentare la dose di IVIG di 0,15 mg/kg/mese nei pazienti che presentavano un infezione grave o 3 o più infezioni non gravi in un anno 6. Questa raccomandazione può essere un alternativa per i pazienti che hanno infezioni persistenti; sebbene altri fattori che contribuiscono alle infezioni, quali l infiammazione delle vie aeree, debbano essere esaminati prima di aumentare permanentemente le dosi per un paziente specifico. 30 Le immunoglobuline per uso endovenoso: efficacia, tollerabilità e consumo

4 Nell ambito dei deficit anticorpali primari noi abbiamo identificato un fenotipo clinico caratterizzato da un elevato rischio di polmonite: pazienti che avevano un basso livello di IgG e IgA alla diagnosi; pazienti che avevano un livello di IgA inferiore a 7 mg/dl, avevano bronchiectasie ed assenza di produzione di IgA e IgM antipolisaccaride dopo somministrazione di vaccino antipneumococcico 8. Tutto ciò a conferma di precedenti dati che mostrano come la perdita della funzione delle cellule B di memoria rappresenti la causa principale delle infezioni nei pazienti affetti da difetti dell immunità umorale. La nostra esperienza basata sulla nostra casistica di 160 pazienti affetti da difetti primitivi dell immunità umorale dei quali il 70% è in terapia sostitutiva con IVIG (IgVena Kedrion*) ha dimostrato che i migliori risultati terapeutici possono essere ottenuti riducendo gli intervalli di somministrazione da 3-4 a 1-2 settimane, senza bisogno di aumentare notevolmente il dosaggio cumulativo mensile di immunoglobuline in quei pazienti: 1) che presentano un profilo di rischio infettivo; 2) che hanno bronchiectasie e/o enteropatie; 3) che continuano a manifestare eventi avversi nonostante la premedicazione. D altro canto nei pazienti con minor numero di complicazioni associate alla malattia, la terapia sostitutiva può essere somministrata mantenendo l usuale intervallo di 3-4 settimane tra le somministrazioni. Anche la frequenza degli eventi avversi può essere notevolmente ridotta somministrando bassi dosaggi in una singola somministrazione e accorciando gli intervalli di somministrazione (Fig. 2). Pertanto, il livello basale protettivo da mantenere per evitare infezioni dovrebbe essere individualizzato e solo ampi studi prospettici multicentrici potrebbero aiutare a definire la prevalenza dei pazienti che necessitano di maggiori o minori dosaggi mensili di immunoglobuline e stabilire il miglior intervallo tra le somministrazioni. Analisi degli avventi avversi e confronto tra i diversi preparati Assicurare normali proprietà farmacocinetiche e farmacodinamiche nonché l efficacia funzionale del IVIG richiede la preservazione della struttura molecolare originaria dei domini Fab e Fc. I processi di produzione delle immunoglobuline si sono molto evoluti nel corso degli ultimi anni per garantire una buona tolleranza in vivo e l assenza di effetti collaterali, in particolare la trasmissione di agenti infettivi. Un processo per l isolamento su larga scala di IgG dal plasma umano utilizzando etanolo freddo e passaggi Fig. 2. Livelli pre-infusionali di IgG e dose mensile comulativa di Ig somministrate in 4 gruppi di pazienti suddivisi sulla base degli intervalli tra le somministrazioni. di frazionamento del ph fu sviluppato per la prima volta negli anni 40. Il processo includeva passaggi di purificazione, con conseguente isolamento di una frazione IgG che constava per il 70-80% di monomeri e conteneva una sostanziale quota di IgA e IgM. Vennero quindi implementati dei processi per modificare le IgG per scissione enzimatica o trattamenti chimici, alcuni dei quali determinavano gravi alterazioni delle proprietà farmacocinetiche, farmacodinamiche e funzionali di IgG. La alta percentuale di polimeri di IgG (il cui attuale limite accettato è del 3%) o anche solo dimeri di IgG con frammento Fc funzionale, potevano indurre una rapida riduzione della pressione arteriosa, entro i primi trenta minuti dalla somministrazione seguita da un graduale ritorno ai livelli basali. Questa reazione si verifica dopo il legame dei dimeri, attraverso il loro frammento Fc, al recettore Fc dei macrofagi, che stimola le piastrine a rilasciare il fattore attivante le piastrine (PFA), un mediatore che induce il calo pressorio. Inizialmente, tra i derivati del plasma l albumina rappresentava il farmaco che trainava il mercato e la produzione di immunoglobuline era nettamente inferiore. Negli ultimi anni il rapporto tra albumina e immunoglobuline si è invertito, in conseguenza della progressiva comparsa di nuove indicazioni sull utilizzo di queste ultime per diverse patologie, con il risultato di un costante aumento della domanda di immunoglobuline. Diversi metodi per migliorare il recupero di IgG e aumentare la produttività sono stati implementati negli ultimi anni come risposta alla crescente domanda I. Quinti, G. Barilaro 31

5 clinica di IVIG. La caratteristica più comune di questi procedimenti modificati è di avviare i passaggi finali di purificazione delle IgG da frazioni a monte, evitando in tal modo la perdita di IgG tipicamente associata con le precipitazioni delle frazioni di Cohn III e II. Molto recentemente si è osservato un trend verso preparazioni liquide ad alta concentrazione proteica (generalmente 100 mg/ml) con un basso range di ph (4,5-5,5) in presenza di stabilizzanti 10. In conseguenza della pressione del mercato si sono dunque verificati i seguenti effetti: 1) l aumento della domanda di plasma e la conseguente necessità di aumentare il numero di donatori; 2) i cambiamenti nei processi produttivi implementati per aumentare e accelerare la produzione; 3) l introduzione di trattamenti farmacologici con immunoglobuline a più alta concentrazione; 4) i cambiamenti nei tempi di somministrazione, con aumento della velocità delle infusioni; 5) l introduzione del trattamento con immunoglobulina somministrata per via sottocutanea. Gli effetti dei profondi cambiamenti nei processi di produzione delle immunoglobuline e i protocolli di somministrazione dovrebbero essere analizzati in studi di sorveglianza farmacologica, necessari per valutare su grandi numeri quello che viene inizialmente riportato in pazienti arruolati negli studi di registrazione, di solito in assenza della maggior parte delle principali condizioni cliniche associate alla malattia, che influenzano la farmacocinetica, l efficacia e la tollerabilità dei trattamenti con immunoglobuline. Infatti, dopo l immissione sul mercato sono stati osservati gravi effetti collaterali (trombosi, emolisi, ecc.) raramente riportati nei risultati dei trial clinici registrativi. La frequenza degli eventi avversi riportati in studi postmarketing è estremamente variabile. I dati della letteratura riportano una frequenza dallo 0,8% al 44% 11. L esperienza italiana più significativa di studio sulla tollerabilità delle Immunoglobuline per uso endovenoso (IVIG) è costituita dallo studio multicentrico prospettico longitudinale condotto da 10 Centri Ospedalieri afferenti al Network Italiano per le Immunodeficienze Primitive (IPINet) che ha utilizzato un unico preparato di Immunoglobu line (IgVENA Kedrion) che rappresenta circa il 75% del mercato nazionale di IVIG. Lo studio è stato disegnato come studio osservazionale multicentrico prospettico 12. È stato analizzato il numero di reazioni avverse nel periodo Sono stati raccolti dati di tollerabilità di analizzando il tipo e la frequenza delle reazioni avverse per un periodo di 12 mesi, dopo un periodo di arruolamento di 6 mesi. Sono stati arruolati 192 pazienti (84 F, 108 M, età media 42 anni range: 2 mesi 83 anni) di cui 143 (= 74,5%) affetti da immunodeficienza primitiva, 28 (= 14,5%) affetti da patologie linfoproliferative con difetto umorale, 21 (= 11%) affetti da altre patologie con deficit anticorpali. Dei 192 pazienti, 178 erano già in terapia con IVIG al tempo dell arruolamento, 32/178 (= 18%) avevano presentato in passato ADR lievi/moderate alle IVIG ed erano stati premedicati con steroidi (44%), antistaminici (28%), antistaminici+steroidi (16%), paracetamolo (12%). Il numero totale di trattamenti valutati è stato di di Solo 9 pazienti (4,6%) hanno riportato 12 reazioni avverse, pari allo 0,7%. Il numero finale di reazioni avverse per paziente per anno è stato di 0,0005. Le ADR riscontrate sono state solo di lieve entità (febbre, cefalea), nel 66% dei casi avvenute nelle 24 ore successive all infusione. Dati più recenti confermano i dati dello studio soprariportato. La Tabella I riporta i dati in relazione al consumo totale di Ig Vena Kedrion negli anni Come è possibile osservare la frequenza di reazioni è estremamente bassa. Va inoltre segnalato che la tabella riporta le reazioni avverse osservate indipendentemente dalle indicazioni cliniche e quindi indipendentemente dalla dose di immunoglobuline somministrate. Per completezza quindi è importante riferire che solo il 22% delle reazioni riportate si è verificato in pazienti affetti da Immunodeficienze Primitive. Tab. I. Numero di reazioni avverse in relazione alla quantità totale di Ig vena Kedrion consumate negli anni Anno Quantità di IgVena Kedrion (grammi) Numero di reazioni avverse segnalate Un successivo studio, anche questo osservazionale, della durata di 5 anni condotto in un unico centro clinico su 145 pazienti affetti da Immunodeficienze Primitive ha stabilito la frequenza complessiva di reazioni avverse anche di scarsa gravità in relazione alle scelte effettuate per il controllo clinico delle stesse. Come già riferito, è normale prassi effettuare una premedicazione con anti-istaminici e/o paracetamolo e/o corticosteroidi nel pazienti che presentano disturbi anche lievi nel giorno stesso (reazione immediata) o nelle ore immediatamente successive, fino a 72 ore dopo la somministrazione di immunoglobuline (reazioni tardive). Le linee guida italiane ( riportano le seguenti indicazioni: 32 Le immunoglobuline per uso endovenoso: efficacia, tollerabilità e consumo

6 Come iniziare il trattamento? Illustrare dettagliatamente e far firmare il consenso informato (si tratta di terapia con emoderivati). Registrare il tipo di preparato, il lotto e la scadenza in cartella. Per i bambini: iniziare l infusione secondo questo schema (bambino sopra i 20 kg): prima ora: 30 ml; seconda ora: 60 ml; terza ora: 90 ml; quarta ora: 120 ml; ore successive: 120 ml/ora. L incremento progressivo della velocità di infusione va praticato senza fretta ma adattato al singolo paziente: se questo presenta malessere nel corso dell infusione, soprattutto nel corso delle prime infusioni, la velocità va subito rallentata. Se il paziente ha un peso inferiore ai 20 kg, la velocità di infusione non deve comunque superare i 60 ml/ora. Per gli adulti: iniziare la prima infusione in doppia via con S.F. somministrando solo due o tre gocce del preparato e poi sospendere per circa 15 minuti somministrando solo S.F. In assenza di reazioni riprendere la somministrazione di IVIG alla dose di 30 ml nella prima ora (circa 10 gtt al minuto). In assenza di reazioni aumentare la velocità di infusione a 60 ml/ora (circa 20 gtt al minuto). Non somministrare alla prima infusione più di 2,5 gr di IVIG. In assenza di reazioni precoci e tardive, il giorno successivo effettuare una seconda infusione di IVIG con lo schema già descritto per una dose totale di 5 gr. Il terzo giorno, sempre in assenza di reazioni precoci e tardive somministrare ancora 5 gr di IVIG (pazienti di peso superiore a 40 kg). Le somministrazioni successive andranno programmate secondo lo schema sopra riportato con un intervallo di 15 giorni nei primi sei mesi e successivamente adeguando l intervallo (ogni giorni) in base ai livelli sierici di IgG pre-infusionali). Cosa fare prima di ogni infusione: Anamnesi, esame obiettivo, registrazione prodotto, lotto e scadenza in cartella. Gli effetti collaterali legati alla somministrazione di immunoglobuline per via endovenosa sono reazioni allergiche e/o infiammatorie, che possono essere di natura vasomotoria o anafilattoidi e vere reazioni anafilattiche: Reazioni di natura vasomotoria o anafilattoidi caratterizzate dalla comparsa, in genere entro i primi 30 minuti dall inizio dell infusione, di dolore addominale, dolore lombare, nausea e vomito, febbre, cefalea, mialgie e astenia che possono durare anche per alcune ore dopo il termine della infusione. In genere non si ha dispnea né ipotensione. Queste reazioni compaiono in genere durante le prime infusioni e in occasione di episodi infettivi multipli e cronici in quanto è verosimilmente in gioco una reazione di tipo Herxheimer con liberazione massiva di endotossine da parte dei numerosissimi batteri distrutti a opera delle immunoglobuline infuse. Cosa fare? a. Sospendere l infusione. L infusione può essere poi ripresa dopo alcuni minuti diminuendone la velocità. b. Se è presente febbre e/o cefalea e/o mialgie somministrare salicilati (10-20 mg/kg) oppure paracetamolo (10 mg/kg) prima della ripresa dell infusione. c. Nelle infusioni successive a quella in cui il paziente ha presentato sintomi sistemici è opportuno somministrare prima dell infusione corticosteroidi e antiistaminici per via endovenosa circa 1 ora prima dell inizio dell infusione. Se l unico sintomo presentato è stato la febbre è sufficiente premedicare con paracetamolo. d. Se la reazione è stata severa, si raccomanda di provare un preparato ottenuto con un diverso metodo di preparazione; il nuovo preparato va infuso con gli stessi accorgimenti di una prima infusione. Reazioni anafilattiche che si presentano con i sintomi classici di una reazione anafilattica IgE-mediata: dispnea, orticaria, vomito, collasso cardiocircolatorio e perdita di coscienza fino al vero e proprio shock. Sono rare e in genere compaiono nel corso delle prime infusioni e all inizio della infusione. Cosa fare? a. Sospendere immediatamente l infusione e chiamare il rianimatore. b. Somministrare adrenalina 1:1000 sottocute alla dose di 0,01 ml/kg ripetibile dopo 15 minuti. Se non vi è pronta ripresa delle condizioni generali e cardiocircolatorie, somministrare adrenalina 1: endovenosa alla dose di 1 ml in bolo (indipendentemente dal peso del paziente) seguito da infusione continua endovenosa di 1-4 µg/ minuto della stessa soluzione fino alla ripresa della pressione arteriosa. c. È fondamentale mantenere pervio l accesso venoso, precedentemente utilizzato per l infusione delle immunoglobuline, che potrà essere necessario in caso di shock per somministrare liquidi e farmaci d emergenza (oltre all adrenalina anche altri vasoattivi e broncodilatatori). d. L infusione non andrà assolutamente ripresa anche se si ha una pronta ripresa del paziente. e. Nel caso di un soggetto che ha presentato una reazione anafilattica la successiva infusione di immnoglobuline endovena va praticata in ambiente con assistenza rianimatoria, secondo le modalità indicate per una prima infusione e con un prepa- I. Quinti, G. Barilaro 33

7 rato differente. Se la reazione dovesse ripetersi, la terapia con immunoglobuline endovena va sospesa e va iniziata una antibioticoprofilassi continuativa con una cefalosporina o con cotrimossazolo a un dosaggio pari alla metà/un terzo della dose da somministrare in unica dose serale. Applicazione delle linee guida sulla tollerabilità La Tabella II riporta i risultati dello studio osservazionale di 5 anni che confronta il numero di pazienti che hanno avuto bisogno di pre-medicazione e il numero di pazienti nei quali il controllo delle reazioni avverse è stato ottenuto con il passaggio da un prodotto commerciale ad un altro prodotto commerciale. I dati si riferiscono al prodotto IgVena Kedrion e sono confrontati con i dati ottenuti in pazienti che effettuavano terapia con quattro diversi preparati commerciali in uso presso il nostro centro: Analisi del consumo delle immunoglobuline Un recente studio condotto dal Centro Nazionale Sangue dell Istituto Superiore di Sanità 13 sull uso dei plasma derivati in Italia ha mostrato come il consumo medio di immunoglobuline utilizzate sia per uso endovenoso che per uso sottocutaneo è di 59 grammi/1000 abitanti, consumo paragonabile a quello di altri paesi europei come l Inghilterra e la Germania, ma di molto inferiore a quello registrato da paesi come il Canada, gli Stati Uniti e l Australia (Fig. 3). Lo stesso Rapporto evidenzia un consumo disomogeneo di immunoglobuline per uso endovenoso tra le diverse regioni Italiane (Fig. 4). Conclusioni In conclusione, i nostri dati dimostrano: un buon profilo di tollerabilità delle IgVena Kedrion. I dati dovranno essere validati in studi futuri su più ampia casistica; la dose mensile e gli intervalli tra le somministrazioni devono essere individualizzati sulla base del fenotipo clinico e immunologico di ciascun paziente, tenendo conto della grande variabilità dei quadri clinici associati a ogni singola entità nosologica e dei fattori di rischio individuati per ciascuna complicanza associata alla malattia; la dose mensile e gli intervalli tra le somministrazioni devono essere individualizzati sulla base della tollerabilità alla terapia con immunoglobuline; individualizzare il trattamento significa stabilire per ogni paziente il rapporto rischio-beneficio di ogni dosaggio somministrato. Come conseguenza, l attuale disputa sull uso di alte dosi o basse dosi di immunoglobuline da somministrare ha una scarsa rilevanza clinica, mentre è di grande importanza capire in modo più approfondito gli effetti biologici sui diversi tipi di cellule del sistema immune delle diverse dosi di immunoglobuline somministrate. Fig. 3. Quantificazione della domanda totale (pubblica e privata) standardizzata di Ig polivalenti utilizzate per uso endovenoso e sottocutaneo, espresse in grammi per 1000 abitanti, in Italia e negli altri Paesi principali consumatori di Ig nel Fonte: tracciabilità del prodotto, processata e adattata dal Centro Nazionale Sangue del ISS. Fig. 4. Quantificazione della domanda totale (pubblica e privata) standardizzata di Ig polivalenti utilizzate per uso endovenoso e sottocutaneo, espressa in grammi per 1000 abitanti, in Italia e nelle regioni Italiane nel Fonte: tracciabilità del prodotto, processata e adattata dal Centro Nazionale Sangue del ISS. 34 Le immunoglobuline per uso endovenoso: efficacia, tollerabilità e consumo

8 Tab. II. La tabella mostra la percentuale di pazienti che hanno avuto bisogno di effettuare premedicazione per controllare gli eventi avversi provocati dai diversi tipi di Ig per endovena e quella dei pazienti che sono dovuti passare ad un altro prodotto commerciale. Prodotto IgVena Kedrion a b c d Numero di pazienti che effettuano pre-medicazione 42% 64% 54% 54% 57% Numero di pazienti che hanno modificato il prodotto somministrato 8% 12% 18% 0% 12% lavoro, viene cioè prodotta in Italia da plasma raccolto nei centri trasfusionali (Fig. 6). Il grafico dimostra come la quantità di plasma raccolto sia in progressivo aumento. Alcune difficoltà sono però ancora legate ad una disomogenea distribuzione della quantità di plasma raccolto nei centri trasfusionali delle diverse regioni italiane. Bibliografia Fig. 5. Quantificazione della domanda totale (pubblica e privata) standardizzata di Ig polivalenti utilizzate per uso sottocutaneo, espressa in grammi per 1000 abitanti, in Italia e nelle regioni Italiane nel Fonte: tracciabilità del prodotto, processata e adattata dal Centro Nazionale Sangue del ISS. E un consumo disomogeneo per quanto riguarda le immunoglobuline per uso sottocutaneo che rappresentano una piccola quota del consumo totale (Fig. 5). Come è noto, una quota di utilizzo delle immunoglobuline in uso in Italia proviene dal cosiddetto conto Fig. 6. Quantità di plasma raccolto in Italia nei centri trasfusionali negli anni , espressa in chilogrammi. 1 Orange JS, Hossny EM, Weiler CR. Use of intravenous immunoglobulin in human disease: a review of evidence by members of the Primary Immunodeficiency Committee of the American Academy of Allergy, Asthma and Immunology. J Allergy Clin Immunol 2006;117:S Yong PL, Boyle J, Ballow M. Use of intravenous immunoglobulin and adjunctive therapies in the treatment of primary immunodeficiencies: a working group report of and study by the Primary Immunodeficiency Committee of the American Academy of Allergy Asthma and Immunology. Clin Immunol 2010;135: Cunningham-Rundles C, Siegal FP, Smithwick EM. Efficacy of intravenous immunoglobulin in primary humoral immunodeficiency disease. Ann Intern Med 1984;101: Orange JS, Grossman WJ, Navickis RJ, et al. Impact of trough IgG on pneumonia incidence in primary immunodeficiency: a meta-analysis of clinical studies. Clin Immunol 2010;137: Bonagura VR, Marchlewski R, Cox A, et al. Biologic IgG level in primary immunodeficiency disease: the IgG level that protects against recurrent infection. J Allergy Clin Immunol 2008;122: Lucas M, Hugh-Jones K, Welby A, et al. Immunomodulatory therapy to achieve maximum efficacy: doses, monitoring, compliance, and self-infusion at home. J Clin Immunol 2010;30:S Lucas M, Lee M, Lortan J, et al. Infection outcomes in patients with common variable immunodeficiency disorders: relationship to immunoglobulin therapy over 22 years. J Allergy Clin Immunol 2010;125: I. Quinti, G. Barilaro 35

9 8 Quinti I, Soresina A, Guerra A, et al., IPINet Investigators. Effectiveness of immunoglobulin replacement therapy on clinical outcome in patients with primary antibody deficiencies: results from a multicenter prospective cohort study. J Clin Immunol 2011;31: Quinti I, Soresina A, Spadaro G, et al.; Italian Primary Immunodeficiency Network. Long-term follow-up and outcome of a large cohort of patients with common variable immunodeficiency. J Clin Immunol 2007;27: Schroeder HW, Dougherty CJ. Review of intravenous immunoglobulin replacement therapy trials for primary humoral immunodeficiency patients. Infection 2012;40: Francisco A. Bonilla Intravenous immunoglobulin: Adverse reactions and management. J Allergy Clin Immunol 2013;122: Dellepiane RM, Pavesi P, Beilis L, et al. Tollerabilità delle immunoglobuline per uso endovenoso: focus sulle reazioni avverse. Rivista di Immunologia e Allergologia Pediatrica 2010;24(6): Candura F, Lanzoni M, Calizzani G, et al. The demand for polyvalent immunoglobulins in Italy. Blood Transfus 2013;11(Suppl 4):s Le immunoglobuline per uso endovenoso: efficacia, tollerabilità e consumo

HyQvia the freedom to live a life without limits. Fabrizio Capetta Business Head Immunology - Baxalta Italy

HyQvia the freedom to live a life without limits Fabrizio Capetta Business Head Immunology - Baxalta Italy Immunodeficienze patologie croniche con significativo impatto sulla vita del paziente Immunodeficienza

HyQvia the freedom to live a life without limits Fabrizio Capetta Business Head Immunology - Baxalta Italy Immunodeficienze patologie croniche con significativo impatto sulla vita del paziente Immunodeficienza

SCHEDA DI VALUTAZIONE PER L INSERIMENTO DI FARMACI NON PRESENTI NEL PTR IMMUNOGLOBULINE UMANE

RICHIESTA DI INSERIMENTO IN PTR DI NORMALI ATC J06BA01 (SUBCUVIA e VIVAGLOBIN ) Presentate da : Componente della Commissione PTR In data dicembre 2007 Per le seguenti motivazioni ( Vivaglobin): In alternativa

RICHIESTA DI INSERIMENTO IN PTR DI NORMALI ATC J06BA01 (SUBCUVIA e VIVAGLOBIN ) Presentate da : Componente della Commissione PTR In data dicembre 2007 Per le seguenti motivazioni ( Vivaglobin): In alternativa

Linee guida per il dosaggio e l infusione Informazioni sulla preparazione e somministrazione di Elaprase

Linee guida per il dosaggio e l infusione Informazioni sulla preparazione e somministrazione di Elaprase ELAPRASE (idursulfasi) Terapia enzimatica sostitutiva per il trattamento a lungo termine dei pazienti

Linee guida per il dosaggio e l infusione Informazioni sulla preparazione e somministrazione di Elaprase ELAPRASE (idursulfasi) Terapia enzimatica sostitutiva per il trattamento a lungo termine dei pazienti

Prima dei 15 anni il dosaggio di paracetamolo dipende dal peso del bambino e deve essere compreso tra i 10 e i 15 mg/kg/dose; l intervallo tra una

1 2 Prima dei 15 anni il dosaggio di paracetamolo dipende dal peso del bambino e deve essere compreso tra i 10 e i 15 mg/kg/dose; l intervallo tra una dose e l altra deve essere sempre almeno di 4 ore.

1 2 Prima dei 15 anni il dosaggio di paracetamolo dipende dal peso del bambino e deve essere compreso tra i 10 e i 15 mg/kg/dose; l intervallo tra una dose e l altra deve essere sempre almeno di 4 ore.

La gestione infermieristica delle complicanze derivate dalla somministrazione endovenosa di Anticorpi Monoclonali

La gestione infermieristica delle complicanze derivate dalla somministrazione endovenosa di Anticorpi Monoclonali Emanuela Samarani Coordinatore Infermieristico U.O. TMO Adulti - Spedali Civili di Brescia

La gestione infermieristica delle complicanze derivate dalla somministrazione endovenosa di Anticorpi Monoclonali Emanuela Samarani Coordinatore Infermieristico U.O. TMO Adulti - Spedali Civili di Brescia

EFFETTI DEGLI INCIDENTI CON ELEMENTI DI PRIMO

Manuale Operativo SEPES Capitolo 4 EFFETTI DEGLI INCIDENTI CON ELEMENTI DI PRIMO SOCCORSO II PARTE 4.6 GRAVE REAZIONE ALLERGICA (anafilassi) Dott.ssa Carla Debbia Si tratta di una gravissima reazione allergica,

Manuale Operativo SEPES Capitolo 4 EFFETTI DEGLI INCIDENTI CON ELEMENTI DI PRIMO SOCCORSO II PARTE 4.6 GRAVE REAZIONE ALLERGICA (anafilassi) Dott.ssa Carla Debbia Si tratta di una gravissima reazione allergica,

RICERCA E SVILUPPO DI NUOVI FARMACI

RICERCA E SVILUPPO DI NUOVI FARMACI In passato le scoperte dei farmaci erano occasionali. Si trattava di sostanze di derivazione vegetale o animale STRATEGIE DI RICERCA: Quali sono i fattori che influenzano

RICERCA E SVILUPPO DI NUOVI FARMACI In passato le scoperte dei farmaci erano occasionali. Si trattava di sostanze di derivazione vegetale o animale STRATEGIE DI RICERCA: Quali sono i fattori che influenzano

ANAFILASSI DA ESERCIZIO FISICO. Master II Livello in Emergenze Pediatriche. Università degli Studi di Roma La Sapienza

ANAFILASSI DA ESERCIZIO FISICO Master II Livello in Emergenze Pediatriche Arturo Ciccarelli Università degli Studi di Roma La Sapienza 14 Dicembre 2010 Anafilassi da esercizio fisico: definizione L anafilassi

ANAFILASSI DA ESERCIZIO FISICO Master II Livello in Emergenze Pediatriche Arturo Ciccarelli Università degli Studi di Roma La Sapienza 14 Dicembre 2010 Anafilassi da esercizio fisico: definizione L anafilassi

NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE CONCORDATA CON LE AUTORITA REGOLATORIE EUROPEE E L AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO (AIFA)

NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE CONCORDATA CON LE AUTORITA REGOLATORIE EUROPEE E L AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO (AIFA) Comunicazione diretta agli operatori sanitari relativa a reazioni avverse gravi conseguenti

NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE CONCORDATA CON LE AUTORITA REGOLATORIE EUROPEE E L AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO (AIFA) Comunicazione diretta agli operatori sanitari relativa a reazioni avverse gravi conseguenti

Modulo 4. Manifestazioni cliniche e possibili complicanze dell'asma allergico

Modulo 4 Manifestazioni cliniche e possibili complicanze dell'asma allergico Classificazione di gravità prima dell inizio del trattamento STEP 4 Grave persistente STEP 3 Moderato persistente STEP 2 Lieve

Modulo 4 Manifestazioni cliniche e possibili complicanze dell'asma allergico Classificazione di gravità prima dell inizio del trattamento STEP 4 Grave persistente STEP 3 Moderato persistente STEP 2 Lieve

Il calendario vaccinale Le Controindicazioni Vere e FALSE

Il calendario vaccinale Le Controindicazioni Vere e FALSE Giovanni Vitali Rosati Referente vaccini FIMP Toscana Presidente SIP Toscana www.giovannivitalirosati.com https://www.facebook.com/fimprevenzione/

Il calendario vaccinale Le Controindicazioni Vere e FALSE Giovanni Vitali Rosati Referente vaccini FIMP Toscana Presidente SIP Toscana www.giovannivitalirosati.com https://www.facebook.com/fimprevenzione/

Schema dello studio clinico di Fase 2b

Sommario dei risultati dello studio clinico di Fase 2b di Ataluren presentato in occasione dell American Academy of Neurology Meeting il 16 Aprile 2010 Toronto, 16 Aprile 2010 - Un nuovo farmaco sperimentale

Sommario dei risultati dello studio clinico di Fase 2b di Ataluren presentato in occasione dell American Academy of Neurology Meeting il 16 Aprile 2010 Toronto, 16 Aprile 2010 - Un nuovo farmaco sperimentale

Quali novità nelle linee guida della gestione dell asma

Quali novità nelle linee guida della gestione dell asma COSA C E DI NUOVO nelle Linee Guida GINA 2014? Una nuova definizione di asma Enfasi sulla conferma della diagnosi Approccio pratico per stabilire

Quali novità nelle linee guida della gestione dell asma COSA C E DI NUOVO nelle Linee Guida GINA 2014? Una nuova definizione di asma Enfasi sulla conferma della diagnosi Approccio pratico per stabilire

A.I.E.O.P. Gruppo Immunodeficienze primitive SCHEDA DI REGISTRAZIONE

A.I.E.O.P. Gruppo Immunodeficienze primitive SCHEDA DI REGISTRAZIONE Questa scheda deve essere compilata ed inviata al più presto per ogni paziente affetto da XLA, CGD e CVID e THI. Centro / Istituto Cod.

A.I.E.O.P. Gruppo Immunodeficienze primitive SCHEDA DI REGISTRAZIONE Questa scheda deve essere compilata ed inviata al più presto per ogni paziente affetto da XLA, CGD e CVID e THI. Centro / Istituto Cod.

DR.ANTONELLO ARRIGHI Specialista in Pediatria

NUOVE SOLUZIONI TERAPEUTICHE NELLA PREVENZIONE DELLA SINDROME INFLUENZALE IN ETÀ PEDIATRICA DR.ANTONELLO ARRIGHI Specialista in Pediatria Docente A.I.O.T. Associazione Medica Italiana di Omotossicologia

NUOVE SOLUZIONI TERAPEUTICHE NELLA PREVENZIONE DELLA SINDROME INFLUENZALE IN ETÀ PEDIATRICA DR.ANTONELLO ARRIGHI Specialista in Pediatria Docente A.I.O.T. Associazione Medica Italiana di Omotossicologia

Febbre Periodica con Aftosi, Adenite e Faringite (PFAPA)

www.printo.it/pediatric-rheumatology/ch_it/intro Febbre Periodica con Aftosi, Adenite e Faringite (PFAPA) Versione 2016 1. CHE COS È LA SINDROME PFAPA 1.1 Che cos è? PFAPA è l acronimo che sta per febbri

www.printo.it/pediatric-rheumatology/ch_it/intro Febbre Periodica con Aftosi, Adenite e Faringite (PFAPA) Versione 2016 1. CHE COS È LA SINDROME PFAPA 1.1 Che cos è? PFAPA è l acronimo che sta per febbri

Le immunoglobuline: struttura e funzioni

PFA APPROPRIATEZZA NELL USO DELLE IMMUNOGLOBULINE Savona 2007 Le immunoglobuline: struttura e funzioni Francesco Indiveri,M.D. Clinica di medicina interna ad orientamento immunologico Di.M.I- Università

PFA APPROPRIATEZZA NELL USO DELLE IMMUNOGLOBULINE Savona 2007 Le immunoglobuline: struttura e funzioni Francesco Indiveri,M.D. Clinica di medicina interna ad orientamento immunologico Di.M.I- Università

Caccia all errore: la gestione di un anafilassi. Cristiana Benucci

Caccia all errore: la gestione di un anafilassi Cristiana Benucci EPIDEMIOLOGIA Incidenza in Europa: 1,5-7,9 casi per 100000 abitanti/anno Mortalità: 0,001% Muraro et al. Allergy 69 (2014) 1026 1045 EMERGENZA

Caccia all errore: la gestione di un anafilassi Cristiana Benucci EPIDEMIOLOGIA Incidenza in Europa: 1,5-7,9 casi per 100000 abitanti/anno Mortalità: 0,001% Muraro et al. Allergy 69 (2014) 1026 1045 EMERGENZA

Farmaci per il trattamento dell asma bronchiale

Farmaci per il trattamento dell asma bronchiale Università degli studi di Cagliari Facoltà di Medicina e Chirurgia Dipartimento di Neuroscienze Bernard B. Brodie Sezione Farmacologia Clinica Prof.ssa Maria

Farmaci per il trattamento dell asma bronchiale Università degli studi di Cagliari Facoltà di Medicina e Chirurgia Dipartimento di Neuroscienze Bernard B. Brodie Sezione Farmacologia Clinica Prof.ssa Maria

NEWS. Marzo 2007 1. Che cos è IMMUNOTERAPIA SPECIFICA (ITS) SUBLINGUALE (SLIT) 2. Da quanto tempo viene praticata e come viene somministrata?

IMMUNOTERAPIA SPECIFICA (ITS) SUBLINGUALE (SLIT) 2007 1. Che cos è è? L immunoterapia specifica (ITS) consiste nella somministrazione di dosi crescenti di una sostanza che provoca sintomi allergici (a

IMMUNOTERAPIA SPECIFICA (ITS) SUBLINGUALE (SLIT) 2007 1. Che cos è è? L immunoterapia specifica (ITS) consiste nella somministrazione di dosi crescenti di una sostanza che provoca sintomi allergici (a

A.I.E.O.P. Gruppo Immunodeficienze primitive

A.I.E.O.P. Gruppo Immunodeficienze primitive Mod.1.03 SCHEDA DI REGISTRAZIONE Questa scheda deve essere compilata ed inviata al più presto per ogni paziente affetto da XLA, osservato per la prima volta

A.I.E.O.P. Gruppo Immunodeficienze primitive Mod.1.03 SCHEDA DI REGISTRAZIONE Questa scheda deve essere compilata ed inviata al più presto per ogni paziente affetto da XLA, osservato per la prima volta

La BPCO e le comorbilità. Federico Sciarra

La BPCO e le comorbilità Federico Sciarra La BPCO, essendo una malattia cronica con caratteristiche di infiammazione sistemica, facilmente coesiste con altre patologie sia acute che croniche, che influenzano

La BPCO e le comorbilità Federico Sciarra La BPCO, essendo una malattia cronica con caratteristiche di infiammazione sistemica, facilmente coesiste con altre patologie sia acute che croniche, che influenzano

Recenti novità sull impiego pediatrico di paracetamolo all insegna dell appropriatezza

Recenti novità sull impiego pediatrico di paracetamolo all insegna dell appropriatezza Fonte: de Martino, M, Chiarugi A. Recent advances in pediatric use of oral paracetamol in fever and pain management.

Recenti novità sull impiego pediatrico di paracetamolo all insegna dell appropriatezza Fonte: de Martino, M, Chiarugi A. Recent advances in pediatric use of oral paracetamol in fever and pain management.

Appropriata modalità di somministrazione delle principali molecole antibiotiche

Appropriata modalità di somministrazione delle principali molecole antibiotiche Inf.ra Roberta Castellani Medicina generale Presidio Ospedaliero Cecina La sottoscritta ROBERTA CASTELLANI ai sensi dell

Appropriata modalità di somministrazione delle principali molecole antibiotiche Inf.ra Roberta Castellani Medicina generale Presidio Ospedaliero Cecina La sottoscritta ROBERTA CASTELLANI ai sensi dell

Neuromielite ottica (Sindrome di Devic) in una paziente con Immunodeficienza comune variabile (CVID)

XXXVIII Convegno Esperienze Cliniche in Medicina Interna Neuromielite ottica (Sindrome di Devic) in una paziente con Immunodeficienza comune variabile (CVID) Isabella Savore, Paolo Cardinaletti, Sofia

XXXVIII Convegno Esperienze Cliniche in Medicina Interna Neuromielite ottica (Sindrome di Devic) in una paziente con Immunodeficienza comune variabile (CVID) Isabella Savore, Paolo Cardinaletti, Sofia

L utilizzo di uno schema scritto è raccomandato e agevola gli operatori che devono effettuare l indagine anamnestica.

f. ANAMNESI La raccolta dell anamnesi è un passo essenziale in ogni atto medico, ma soprattutto prima di intraprendere la somministrazione di un vaccino. L anamnesi ha lo scopo di mettere in evidenza alcuni

f. ANAMNESI La raccolta dell anamnesi è un passo essenziale in ogni atto medico, ma soprattutto prima di intraprendere la somministrazione di un vaccino. L anamnesi ha lo scopo di mettere in evidenza alcuni

L aggiornamento pubblicato nel marzo del 2007 è stato integrato con la pubblicazione della prima lista di farmaci essenziali ad uso pediatrico

Nel 1977, l Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) pubblica il primo report sui farmaci essenziali. Indicato con l acronimo WHO TRS 615, il report tecnico costituisce la prima lista di farmaci essenziali

Nel 1977, l Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) pubblica il primo report sui farmaci essenziali. Indicato con l acronimo WHO TRS 615, il report tecnico costituisce la prima lista di farmaci essenziali

IldocumentoGOLD completo(w ORKSHOPREPORTS)èconsultabilesulsitowww.goldcopd.it

GUIDA RAPIDA PER LA GESTIONE AMBULATORIALE DELLA BPCO Basatasuprogettoglobaleperladiagnosi,gestionee prevenzionebpco (Aggiornamento2007) IldocumentoGOLD completo(w ORKSHOPREPORTS)èconsultabilesulsitowww.goldcopd.it

GUIDA RAPIDA PER LA GESTIONE AMBULATORIALE DELLA BPCO Basatasuprogettoglobaleperladiagnosi,gestionee prevenzionebpco (Aggiornamento2007) IldocumentoGOLD completo(w ORKSHOPREPORTS)èconsultabilesulsitowww.goldcopd.it

Corso di Laurea in Medicina e Chirugia Corso Integrato di Pediatria Generale e Specialistica Anno Accademico Le vaccinazioni

Corso di Laurea in Medicina e Chirugia Anno Accademico 2014-2015 Prof. L. Da Dalt I VACCINI: CHE COSA SONO? Un vaccino è un prodotto costituito da una piccolissima quantità di microrganismi (virus o batteri)

Corso di Laurea in Medicina e Chirugia Anno Accademico 2014-2015 Prof. L. Da Dalt I VACCINI: CHE COSA SONO? Un vaccino è un prodotto costituito da una piccolissima quantità di microrganismi (virus o batteri)

Contiene il virus vivo attenuato ceppo Oka/Merck Contiene il virus vivo attenuato ceppo Oka Tra +2 e +8 Tra +2 e +8

Varivax Varilrix Ditta Sanofi Pasteur MSD GlaxoSmithKline Ceppo virus varicella Temperatura di conservazione Immunogenicità Inizio della risposta immunitaria Durata della risposta immunitaria Efficacia

Varivax Varilrix Ditta Sanofi Pasteur MSD GlaxoSmithKline Ceppo virus varicella Temperatura di conservazione Immunogenicità Inizio della risposta immunitaria Durata della risposta immunitaria Efficacia

Francesco Baudo S.C. Ematologia, A.O. Ospedale Niguarda Ca Granda, Milano

LA REL e L ITP Francesco Baudo S.C. Ematologia, A.O. Ospedale Niguarda Ca Granda, Milano REL - RETE EMATOLOGICA LOMBARDA La REL, istituita nel 2008, è un modello di collaborazione finalizzato alla realizzazione

LA REL e L ITP Francesco Baudo S.C. Ematologia, A.O. Ospedale Niguarda Ca Granda, Milano REL - RETE EMATOLOGICA LOMBARDA La REL, istituita nel 2008, è un modello di collaborazione finalizzato alla realizzazione

AIFA Agenzia Italiana del Farmaco Natalizumab (Tysabri)

AIFA - Natalizumab (Tysabri) 18/02/2010 (Livello 2) AIFA Agenzia Italiana del Farmaco Natalizumab (Tysabri) Nota Informativa Importante Del 18 Febbraio 2010 file:///c /documenti/notys120.htm [18/02/2010

AIFA - Natalizumab (Tysabri) 18/02/2010 (Livello 2) AIFA Agenzia Italiana del Farmaco Natalizumab (Tysabri) Nota Informativa Importante Del 18 Febbraio 2010 file:///c /documenti/notys120.htm [18/02/2010

PROFILASSI IMMUNITARIA

PROFILASSI IMMUNITARIA Ha lo scopo di aumentare la resistenza dei soggetti sani verso gli agenti patogeni e si basa su : VACCINOPROFILASSI SIEROPROFILASSI VACCINOPROFILASSI I vaccini sono dei preparati

PROFILASSI IMMUNITARIA Ha lo scopo di aumentare la resistenza dei soggetti sani verso gli agenti patogeni e si basa su : VACCINOPROFILASSI SIEROPROFILASSI VACCINOPROFILASSI I vaccini sono dei preparati

DIFTERITE, TETANO E PERTOSSE

DIFTERITE, TETANO E PERTOSSE SCHEDA INFORMATIVA PER PERSONALE INFIERMERISTICO E AUSILIARIO WHAT YOU NEED TO KNOW SEI SICURO DI USARE MISURE DI PREVENZIONE ADEGUATE PER PROTEGGERTI DALLA DIFTERITE, DAL

DIFTERITE, TETANO E PERTOSSE SCHEDA INFORMATIVA PER PERSONALE INFIERMERISTICO E AUSILIARIO WHAT YOU NEED TO KNOW SEI SICURO DI USARE MISURE DI PREVENZIONE ADEGUATE PER PROTEGGERTI DALLA DIFTERITE, DAL

Quali sono le novità nella terapia ormonale sostitutiva nell insufficienza delle ghiandole surrenaliche?

ANDREA GIUSTINA Direttore Cattedra Endocrinologia Università degli Studi di Brescia Quali sono le novità nella terapia ormonale sostitutiva nell insufficienza delle ghiandole surrenaliche? Come da determinazione

ANDREA GIUSTINA Direttore Cattedra Endocrinologia Università degli Studi di Brescia Quali sono le novità nella terapia ormonale sostitutiva nell insufficienza delle ghiandole surrenaliche? Come da determinazione

RIASSUNTO. I bambini affetti da patologie oncoematologiche, vengono. sottoposti a ripetuti ricoveri, anche di lunga durata, necessari allo

RIASSUNTO I bambini affetti da patologie oncoematologiche, vengono sottoposti a ripetuti ricoveri, anche di lunga durata, necessari allo svolgimento del percorso diagnostico-terapeutico che la patologia

RIASSUNTO I bambini affetti da patologie oncoematologiche, vengono sottoposti a ripetuti ricoveri, anche di lunga durata, necessari allo svolgimento del percorso diagnostico-terapeutico che la patologia

Questa tabella riporta le principali classi di FANS e le rispettive molecole di riferimento.

1 2 Questa tabella riporta le principali classi di FANS e le rispettive molecole di riferimento. 3 Per quanto la classe dei FANS sia molto ampia e articolata, come si evince da questa tabella, il loro

1 2 Questa tabella riporta le principali classi di FANS e le rispettive molecole di riferimento. 3 Per quanto la classe dei FANS sia molto ampia e articolata, come si evince da questa tabella, il loro

Studio clinico controllato dell immunoglobulina per via endovenosa nella neuropatia motoria multifocale 1

Studio clinico controllato dell immunoglobulina per via endovenosa nella neuropatia motoria multifocale 1 1A. F. Hahn, S. R. Beydoun, V. Lawson, M. Oh, V. G. Empson, H. Leibl, L. Y. Ngo, D. Gelmont, C.

Studio clinico controllato dell immunoglobulina per via endovenosa nella neuropatia motoria multifocale 1 1A. F. Hahn, S. R. Beydoun, V. Lawson, M. Oh, V. G. Empson, H. Leibl, L. Y. Ngo, D. Gelmont, C.

ALLEGATOA alla Dgr n del 03 novembre 2014 pag. 1/5

giunta regionale 9^ legislatura ALLEGATOA alla Dgr n. 2056 del 03 novembre 2014 pag. 1/5 PRESCRIZIONE DI PRODOTTI IMMUNOTERAPICI PROVVISTI DI AIC INDICATI NEL TRATTAMENTO DELLA RINITE ALLERGICA NELLA REGIONE

giunta regionale 9^ legislatura ALLEGATOA alla Dgr n. 2056 del 03 novembre 2014 pag. 1/5 PRESCRIZIONE DI PRODOTTI IMMUNOTERAPICI PROVVISTI DI AIC INDICATI NEL TRATTAMENTO DELLA RINITE ALLERGICA NELLA REGIONE

INTRODUZIONE E CONTESTO CLINICO DI UTILIZZO APPROPRIATO

INTRODUZIONE E CONTESTO CLINICO DI UTILIZZO APPROPRIATO Gli effetti anticoagulanti di Pradaxa sono importanti e salvavita per alcuni pazienti, ma ci sono situazioni in cui e necessario inattivare rapidamente

INTRODUZIONE E CONTESTO CLINICO DI UTILIZZO APPROPRIATO Gli effetti anticoagulanti di Pradaxa sono importanti e salvavita per alcuni pazienti, ma ci sono situazioni in cui e necessario inattivare rapidamente

ANALISI DEI SEGNALI SULLE REAZIONI DA VACCINI SORVEGLIANZA SULLE REAZIONI AVVERSE DA VACCINO. Chiara Biagi. Bologna, 4 dicembre 2012

ANALISI DEI SEGNALI SULLE REAZIONI DA VACCINI Chiara Biagi SORVEGLIANZA SULLE REAZIONI AVVERSE DA VACCINO Bologna, 4 dicembre 2012 Alma Mater Studiorum Università di Bologna Dipartimento di Scienze Mediche

ANALISI DEI SEGNALI SULLE REAZIONI DA VACCINI Chiara Biagi SORVEGLIANZA SULLE REAZIONI AVVERSE DA VACCINO Bologna, 4 dicembre 2012 Alma Mater Studiorum Università di Bologna Dipartimento di Scienze Mediche

INFORMATI VACCINATI PROTETTI VACCINO EPATITE Β

EPATITE B SEI SICURO DI USARE MISURE DI PREVENZIONE ADEGUATE PER PROTEGGERTI DALL EPATITE B? INFORMATI VACCINATI PROTETTI VACCINO EPATITE Β RICORDA CHE: L epatite B causa un infiammazione acuta del fegato,

EPATITE B SEI SICURO DI USARE MISURE DI PREVENZIONE ADEGUATE PER PROTEGGERTI DALL EPATITE B? INFORMATI VACCINATI PROTETTI VACCINO EPATITE Β RICORDA CHE: L epatite B causa un infiammazione acuta del fegato,

RUOLO della SPLENECTOMIA

RUOLO della SPLENECTOMIA Antonio de Vivo Nella Malattia Emolitica Autoimmune Idiopatica (AHIA), ovvero non associata a patologia linfoproliferativa e/o infezioni e/ o neoplasie, il 25% -35% dei pazienti

RUOLO della SPLENECTOMIA Antonio de Vivo Nella Malattia Emolitica Autoimmune Idiopatica (AHIA), ovvero non associata a patologia linfoproliferativa e/o infezioni e/ o neoplasie, il 25% -35% dei pazienti

! Per i clinici è frequente andare incontro a delle difficoltà nel tradurre i risultati della ricerca sperimentale sulle terapie nella loro pratica

! Per i clinici è frequente andare incontro a delle difficoltà nel tradurre i risultati della ricerca sperimentale sulle terapie nella loro pratica clinica.! I risultati dei clinical trial sono descritti

! Per i clinici è frequente andare incontro a delle difficoltà nel tradurre i risultati della ricerca sperimentale sulle terapie nella loro pratica clinica.! I risultati dei clinical trial sono descritti

Terzo Meeting di Ematologia non Oncologica Firenze gennaio

Dichiarazione di Trasparenza dei Rapporti Commerciali: La sottoscritta in qualità di Relatore, ai sensi dell art. 3.3 sul conflitto di interessi, dichiara che negli ultimi due anni non ha intrattenuto

Dichiarazione di Trasparenza dei Rapporti Commerciali: La sottoscritta in qualità di Relatore, ai sensi dell art. 3.3 sul conflitto di interessi, dichiara che negli ultimi due anni non ha intrattenuto

Commissione Regionale Farmaco (D.G.R. 1209/2002)

Commissione Regionale Farmaco (D.G.R. 1209/2002) Documento relativo a: BUDESONIDE + FORMOTEROLO SALMETEROLO XINAFOATO + FLUTICASONE PROPIONATO usi appropriati delle associazioni di farmaci steroidei e

Commissione Regionale Farmaco (D.G.R. 1209/2002) Documento relativo a: BUDESONIDE + FORMOTEROLO SALMETEROLO XINAFOATO + FLUTICASONE PROPIONATO usi appropriati delle associazioni di farmaci steroidei e

La mastocitosi, patologia rara ma emergente. Marina Mauro Allergologia, Ospedale Sant Anna Como ASST Lariana

La mastocitosi, patologia rara ma emergente Marina Mauro Allergologia, Ospedale Sant Anna Como ASST Lariana Caso clinico: donna 45 anni Agosto 2000: 15' dopo puntura di vespa al piede eritema al volto,

La mastocitosi, patologia rara ma emergente Marina Mauro Allergologia, Ospedale Sant Anna Como ASST Lariana Caso clinico: donna 45 anni Agosto 2000: 15' dopo puntura di vespa al piede eritema al volto,

Le Terapie Farmacologiche

https://www.printo.it/pediatric-rheumatology/it/intro Le Terapie Farmacologiche Versione 2016 1. FANS Farmaci antinfiammatori non steroidei 1.1 Descrizione I farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS)

https://www.printo.it/pediatric-rheumatology/it/intro Le Terapie Farmacologiche Versione 2016 1. FANS Farmaci antinfiammatori non steroidei 1.1 Descrizione I farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS)

Prescrizione di immunoglobuline umane: analisi di potenziali inappropriatezze e sprechi

Prescrizione di immunoglobuline umane: analisi di potenziali inappropriatezze e sprechi Davide Lissandri Dipartimento di Scienze del Farmaco Università degli Studi di Padova UOC Assistenza Farmaceutica

Prescrizione di immunoglobuline umane: analisi di potenziali inappropriatezze e sprechi Davide Lissandri Dipartimento di Scienze del Farmaco Università degli Studi di Padova UOC Assistenza Farmaceutica

NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE CONCORDATA CON L AGENZIA EUROPEA DEI MEDICINALI (EMA) E L AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO (AIFA)

NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE CONCORDATA CON L AGENZIA EUROPEA DEI MEDICINALI (EMA) E L AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO (AIFA) Agosto 2012 Comunicazione diretta agli operatori sanitari sull associazione tra

NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE CONCORDATA CON L AGENZIA EUROPEA DEI MEDICINALI (EMA) E L AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO (AIFA) Agosto 2012 Comunicazione diretta agli operatori sanitari sull associazione tra

U.O. FARMACIA DIREZIONE MEDICA UTILIZZO DI SOLUZIONI INIETTABILI CONCENTRATE DI POTASSIO PROTOCOLLO OPERATIVO AD USO DELLE UU.OO.

Pag. 1 / 7 1.OGGETTO E SCOPO 1.1. Oggetto Oggetto del presente protocollo è la necessità di garantire la sicurezza della terapia con potassio, data la possibilità di effetti dannosi e potenzialmente letali

Pag. 1 / 7 1.OGGETTO E SCOPO 1.1. Oggetto Oggetto del presente protocollo è la necessità di garantire la sicurezza della terapia con potassio, data la possibilità di effetti dannosi e potenzialmente letali

Corso di Laurea Magistrale in Farmacia

Universita degli Studi di Milano Corso di Laurea Magistrale in Farmacia Mercato Farmaceutico e Normativa dei Prodotti Salutari - UD: Mercato Farmaceutico Prof. Andrea Gazzaniga INTRODUZIONE Il successo

Universita degli Studi di Milano Corso di Laurea Magistrale in Farmacia Mercato Farmaceutico e Normativa dei Prodotti Salutari - UD: Mercato Farmaceutico Prof. Andrea Gazzaniga INTRODUZIONE Il successo

IPERTRIGLICERIDEMIA E PANCREATITE ACUTA

SCUOLA REGIONALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE, CORSO 2010/2013. PATOLOGIA DEL PANCREAS IPERTRIGLICERIDEMIA E PANCREATITE ACUTA Elisabetta Ascari Fabio Bassi Medicina III Gastroenterologia

SCUOLA REGIONALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE, CORSO 2010/2013. PATOLOGIA DEL PANCREAS IPERTRIGLICERIDEMIA E PANCREATITE ACUTA Elisabetta Ascari Fabio Bassi Medicina III Gastroenterologia

AFORISMA. I Bambini Non Sono dei Piccoli Adulti

AFORISMA I Bambini Non Sono dei Piccoli Adulti DIFFERENZE FARMACOLOGICHE NELL ETÀ PEDIATRICA RISPETTO A QUELLA ADULTA Nei bambini esistono differenze negli enzimi coinvolti nel metabolismo e nel trasporto

AFORISMA I Bambini Non Sono dei Piccoli Adulti DIFFERENZE FARMACOLOGICHE NELL ETÀ PEDIATRICA RISPETTO A QUELLA ADULTA Nei bambini esistono differenze negli enzimi coinvolti nel metabolismo e nel trasporto

Un nuovo metodo di monitoraggio glicemico e una nuova opzione terapeutica per il paziente con diabete di tipo 1

Un nuovo metodo di monitoraggio glicemico e una nuova opzione terapeutica per il paziente con diabete di tipo 1 Silvia Burlina, Annunziata Lapolla Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Medicina,

Un nuovo metodo di monitoraggio glicemico e una nuova opzione terapeutica per il paziente con diabete di tipo 1 Silvia Burlina, Annunziata Lapolla Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Medicina,

Sani in un mondo malato: l incredibile illusione. Fulvio Porta 24 Novembre 2007 Auditorium S.Barnaba, Brescia

Sani in un mondo malato: l incredibile illusione Fulvio Porta 24 Novembre 2007 Auditorium S.Barnaba, Brescia L impatto dell ambiente e del clima sulla salute pubblica Circa il 24% di tutte le malattie

Sani in un mondo malato: l incredibile illusione Fulvio Porta 24 Novembre 2007 Auditorium S.Barnaba, Brescia L impatto dell ambiente e del clima sulla salute pubblica Circa il 24% di tutte le malattie

Allegato IV. Conclusioni scientifiche

Allegato IV Conclusioni scientifiche 1 Conclusioni scientifiche Il 7 giugno 2017, la Commissione europea (CE) è stata informata di un caso mortale di insufficienza epatica fulminante in un paziente trattato

Allegato IV Conclusioni scientifiche 1 Conclusioni scientifiche Il 7 giugno 2017, la Commissione europea (CE) è stata informata di un caso mortale di insufficienza epatica fulminante in un paziente trattato

Classificazione clinica dell emofilia A e B

Classificazione clinica dell emofilia A e B Gravità Grave Moderata Lieve Livello di FVIII/ IX < 1 % 1-5 % > 5 % < 40 % Caratteristiche cliniche Emorragie spontanee dalla prima infanzia; frequenti emartri

Classificazione clinica dell emofilia A e B Gravità Grave Moderata Lieve Livello di FVIII/ IX < 1 % 1-5 % > 5 % < 40 % Caratteristiche cliniche Emorragie spontanee dalla prima infanzia; frequenti emartri

AIFA - Agenzia Italiana del Farmaco

NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE CONCORDATA CON LE AUTORITÀ REGOLATORIE EUROPEE E L AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO (AIFA) Luglio 2013 Restrizione della popolazione target e limitazione della durata del trattamento

NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE CONCORDATA CON LE AUTORITÀ REGOLATORIE EUROPEE E L AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO (AIFA) Luglio 2013 Restrizione della popolazione target e limitazione della durata del trattamento

La diagnosi di asma nel paziente adulto Legnago Sala Riello AULSS Maggio 2011

La diagnosi di asma nel paziente adulto Legnago Sala Riello AULSS 21 11 Maggio 2011 Dott.G. Scarmagnan U.O.C. Pneumologia Legnago -VR- Asma bronchiale: definizione L asma bronchiale è una malattia cronica

La diagnosi di asma nel paziente adulto Legnago Sala Riello AULSS 21 11 Maggio 2011 Dott.G. Scarmagnan U.O.C. Pneumologia Legnago -VR- Asma bronchiale: definizione L asma bronchiale è una malattia cronica

Antipneumococcico 13v dopo 6 anni. Nicola Principi

Antipneumococcico 13v dopo 6 anni Nicola Principi from CDC website, 2014 * * From CDC website 2014 *Serotypes 1,3,5,7F,19A from CDC website, 2014 Clinical and economic impact of routine infant vaccination

Antipneumococcico 13v dopo 6 anni Nicola Principi from CDC website, 2014 * * From CDC website 2014 *Serotypes 1,3,5,7F,19A from CDC website, 2014 Clinical and economic impact of routine infant vaccination

INFORMATI VACCINATI PROTETTI VACCINO VARICELLA

VARICELLA SEI SICURO DI USARE MISURE DI PREVENZIONE ADEGUATE PER PROTEGGERTI DALLA VARICELLA? INFORMATI VACCINATI PROTETTI VACCINO VARICELLA RICORDA CHE: La varicella contratta in età adulta può comportare

VARICELLA SEI SICURO DI USARE MISURE DI PREVENZIONE ADEGUATE PER PROTEGGERTI DALLA VARICELLA? INFORMATI VACCINATI PROTETTI VACCINO VARICELLA RICORDA CHE: La varicella contratta in età adulta può comportare

Allegato II. Conclusioni scientifiche

Allegato II Conclusioni scientifiche 7 Conclusioni scientifiche Solu-Medrol 40 mg polvere e solvente per soluzione per iniezione (di seguito «Solu-Medrol») contiene metilprednisolone e, come eccipiente,

Allegato II Conclusioni scientifiche 7 Conclusioni scientifiche Solu-Medrol 40 mg polvere e solvente per soluzione per iniezione (di seguito «Solu-Medrol») contiene metilprednisolone e, come eccipiente,

09-DIC-2015 da pag. 30 foglio 1

Tiratura 09/2015: 391.681 Diffusione 09/2015: 270.207 Lettori Ed. II 2015: 2.458.000 Dir. Resp.: Ezio Mauro da pag. 30 Tiratura 09/2015: 170.305 Diffusione 09/2015: 125.286 Lettori Ed. II 2015: 1.125.000

Tiratura 09/2015: 391.681 Diffusione 09/2015: 270.207 Lettori Ed. II 2015: 2.458.000 Dir. Resp.: Ezio Mauro da pag. 30 Tiratura 09/2015: 170.305 Diffusione 09/2015: 125.286 Lettori Ed. II 2015: 1.125.000

Stagione Influenzale Report epidemiologico conclusivo Regione Emilia-Romagna

Stagione Influenzale 0-0 Report epidemiologico conclusivo Regione Emilia-Romagna Descrizione dell epidemia Nel grafico è riportata l incidenza totale settimanale in Emilia-Romagna dei casi di sindromi

Stagione Influenzale 0-0 Report epidemiologico conclusivo Regione Emilia-Romagna Descrizione dell epidemia Nel grafico è riportata l incidenza totale settimanale in Emilia-Romagna dei casi di sindromi

Commissione Regionale Farmaco MEDICINALI BIOSIMILARI DELL ERITROPOIETINA

Commissione Regionale Farmaco (D.G.R. 1540/2006 e D.G.R. 2330/2008) Documento PTR n.119 relativo a: MEDICINALI BIOSIMILARI DELL ERITROPOIETINA Novembre 2010 Premessa...3 Confronto delle indicazioni terapeutiche

Commissione Regionale Farmaco (D.G.R. 1540/2006 e D.G.R. 2330/2008) Documento PTR n.119 relativo a: MEDICINALI BIOSIMILARI DELL ERITROPOIETINA Novembre 2010 Premessa...3 Confronto delle indicazioni terapeutiche

SINDROME DA ANTICORPI ANTI-FOSFOLIPIDI

SINDROME DA ANTICORPI ANTI-FOSFOLIPIDI Malattia caratterizzata da trombosi arteriose e/o venose ricorrenti, aborti ripetuti, trombocitopenia,, in associazione a titoli medio-alti di anticorpi anti-fosfolipidi

SINDROME DA ANTICORPI ANTI-FOSFOLIPIDI Malattia caratterizzata da trombosi arteriose e/o venose ricorrenti, aborti ripetuti, trombocitopenia,, in associazione a titoli medio-alti di anticorpi anti-fosfolipidi

CONVEGNO INCONTRO. NUOVI PERCORSI DI CURA PER LE PERSONE ANZIANE CON DISTURBI COGNITIVI. Una revisione critica dello stato dell'arte.

Quando i ricordi svaniscono CONVEGNO INCONTRO NUOVI PERCORSI DI CURA PER LE PERSONE ANZIANE CON DISTURBI COGNITIVI. Una revisione critica dello stato dell'arte. Introduzione: Paolo Da Col RESPONSABILITA

Quando i ricordi svaniscono CONVEGNO INCONTRO NUOVI PERCORSI DI CURA PER LE PERSONE ANZIANE CON DISTURBI COGNITIVI. Una revisione critica dello stato dell'arte. Introduzione: Paolo Da Col RESPONSABILITA

Presentazione dei dati

Presentazione dei dati Per ogni principio attivo, per il quale è stato possibile reperire informazioni riguardanti il passaggio nel latte materno, è stata creata una scheda monografica con informazioni

Presentazione dei dati Per ogni principio attivo, per il quale è stato possibile reperire informazioni riguardanti il passaggio nel latte materno, è stata creata una scheda monografica con informazioni

Documento PTR n. 119 relativo a:

Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali Commissione Regionale del Farmaco (D.G.R. 1540/2006, 2129/2010 e 490/2011) Documento PTR n. 119 relativo a: MEDICINALI ORIGINATOR E BIOSIMILARI DELL ERITROPOIETINA

Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali Commissione Regionale del Farmaco (D.G.R. 1540/2006, 2129/2010 e 490/2011) Documento PTR n. 119 relativo a: MEDICINALI ORIGINATOR E BIOSIMILARI DELL ERITROPOIETINA

Infezioni correlate con cateteri venosi centrali a permanenza

Infezioni correlate con cateteri venosi centrali a permanenza Stefano Avanzini Alberto Michelazzi Massimo Conte* Dipartimento di Chirurgia Pediatrica *U.O.Emato-Oncologia IRCCS G.Gaslini Genova Cosenza

Infezioni correlate con cateteri venosi centrali a permanenza Stefano Avanzini Alberto Michelazzi Massimo Conte* Dipartimento di Chirurgia Pediatrica *U.O.Emato-Oncologia IRCCS G.Gaslini Genova Cosenza

Compliance al trattamento e formulazioni disponibili

Modulo 8 Compliance al trattamento e formulazioni disponibili Responsabile UOS Reumatologia, Dipartimento Assistenziale di Pediatria, Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, Napoli Pediatra di Libera

Modulo 8 Compliance al trattamento e formulazioni disponibili Responsabile UOS Reumatologia, Dipartimento Assistenziale di Pediatria, Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, Napoli Pediatra di Libera

SORVEGLIANZA ATTIVA DEGLI EVENTI AVVERSI DOPO VACCINAZIONE ANTI-HPV SCHEDA CLINICA INDIVIDUALE

ALLEGATO 1 SORVEGLIANZA ATTIVA DEGLI EVENTI AVVERSI DOPO VACCINAZIONE ANTI-HPV SCHEDA CLINICA INDIVIDUALE Cognome Nome Regione Comune ASL Codice fiscale Data di Nascita DATI ANAGRAFICI ED INFORMAZIONI

ALLEGATO 1 SORVEGLIANZA ATTIVA DEGLI EVENTI AVVERSI DOPO VACCINAZIONE ANTI-HPV SCHEDA CLINICA INDIVIDUALE Cognome Nome Regione Comune ASL Codice fiscale Data di Nascita DATI ANAGRAFICI ED INFORMAZIONI

LA GESTIONE E LA PRESA IN CARICO DELLE REAZIONI ALLERGICHE ALESSIA ZARDINI INFERMIERA U.O. ONCOLOGIA OSPEDALE S. CUORE DON CALABRIA NEGRAR

LA GESTIONE E LA PRESA IN CARICO DELLE REAZIONI ALLERGICHE ALESSIA ZARDINI INFERMIERA U.O. ONCOLOGIA OSPEDALE S. CUORE DON CALABRIA NEGRAR LINEE GUIDA NCCN Le reazioni allergiche vengono classificate in:

LA GESTIONE E LA PRESA IN CARICO DELLE REAZIONI ALLERGICHE ALESSIA ZARDINI INFERMIERA U.O. ONCOLOGIA OSPEDALE S. CUORE DON CALABRIA NEGRAR LINEE GUIDA NCCN Le reazioni allergiche vengono classificate in:

Algoritmo diagnostico per le REAZIONI IMMEDIATE

Algoritmo diagnostico per le REAZIONI IMMEDIATE Storia clinica e test in vitro Test in vitro neg Test in vitro pos + Allergia + Test cutanei con PPL/MDM/PenG/Ax - + TdP con farmaco sospetto - Booster:

Algoritmo diagnostico per le REAZIONI IMMEDIATE Storia clinica e test in vitro Test in vitro neg Test in vitro pos + Allergia + Test cutanei con PPL/MDM/PenG/Ax - + TdP con farmaco sospetto - Booster:

LA TRASFUSIONE DI SANGUE ED EMODERIVATI. C.P.S.E Cristofori M.Grazia

LA TRASFUSIONE DI SANGUE ED EMODERIVATI C.P.S.E Cristofori M.Grazia DM 25/1/2001 LA TRASFUSIONE CORRESPONSABILITA MEDICO INFERMIERE COMPETENZE SPECIFICHE INTEGRATE COMPETENZE MEDICHE E INFERMIERISTICHE

LA TRASFUSIONE DI SANGUE ED EMODERIVATI C.P.S.E Cristofori M.Grazia DM 25/1/2001 LA TRASFUSIONE CORRESPONSABILITA MEDICO INFERMIERE COMPETENZE SPECIFICHE INTEGRATE COMPETENZE MEDICHE E INFERMIERISTICHE

AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE - CUNEO. Il protocollo vaccinale per la malattia invasiva da Streptococcus pneumoniae

AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE - CUNEO Il protocollo vaccinale per la malattia invasiva da Streptococcus pneumoniae A cura del C.I.O. (C. Bonada, P.Pellegrino, G. Raineri) giugno 2015 Condizioni

AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE - CUNEO Il protocollo vaccinale per la malattia invasiva da Streptococcus pneumoniae A cura del C.I.O. (C. Bonada, P.Pellegrino, G. Raineri) giugno 2015 Condizioni

Studi Clinici in Pediatria e nelle Malattie Orfane

Studi Clinici in Pediatria e nelle Malattie Orfane Valeria Antenucci OPBG Clinical & Research Services Verona, 19 Giugno 2014 Sperimentazione Clinica La sperimentazione farmacologica sull'uomo impone sempre

Studi Clinici in Pediatria e nelle Malattie Orfane Valeria Antenucci OPBG Clinical & Research Services Verona, 19 Giugno 2014 Sperimentazione Clinica La sperimentazione farmacologica sull'uomo impone sempre

Fattori clinici e parametri funzionali associati allo status di frequente riacutizzatore nei pazienti con BPCO di grado severo

Università degli Studi di Bari Aldo Moro Scuola di Specializzazione in Malattie dell Apparato Respiratorio Direttore : Prof. Onofrio Resta Fattori clinici e parametri funzionali associati allo status di

Università degli Studi di Bari Aldo Moro Scuola di Specializzazione in Malattie dell Apparato Respiratorio Direttore : Prof. Onofrio Resta Fattori clinici e parametri funzionali associati allo status di

I DATI DELLA SURVEY FIMMG-METIS.

I DATI DELLA SURVEY FIMMG-METIS. Come abbiamo visto, i disturbi della tiroide sono estremamente frequenti nella popolazione generale, si associano a numerosi, diversi e spesso aspecifici sintomi e costituiscono

I DATI DELLA SURVEY FIMMG-METIS. Come abbiamo visto, i disturbi della tiroide sono estremamente frequenti nella popolazione generale, si associano a numerosi, diversi e spesso aspecifici sintomi e costituiscono

PROGETTO MONDIALE ARIA

PROGETTO MONDIALE ARIA Linee-Guida Italiane Firenze, Marzo 2015 GARD Participant 2011 76 Putative mechanism of allergen immunotherapy Casale TB & Stokes JR JACI 2011 Il meccanismo di azione è complesso,

PROGETTO MONDIALE ARIA Linee-Guida Italiane Firenze, Marzo 2015 GARD Participant 2011 76 Putative mechanism of allergen immunotherapy Casale TB & Stokes JR JACI 2011 Il meccanismo di azione è complesso,

Il trattamento della trombosi venosa profonda

Il trattamento della trombosi venosa profonda Fiumicino, 19 dicembre 2015 www.cos.it/mediter Trombosi Venosa Profonda (DVT) [NOACs Anticoagulant therapy for venous thromboembolism] Glossario DVT (Deep

Il trattamento della trombosi venosa profonda Fiumicino, 19 dicembre 2015 www.cos.it/mediter Trombosi Venosa Profonda (DVT) [NOACs Anticoagulant therapy for venous thromboembolism] Glossario DVT (Deep

Maria Antonietta Lepore Indagini sperimentali sui nuovi anticoagulanti orali. Meccanismo di azione e interazioni farmacologiche

A06 Maria Antonietta Lepore Indagini sperimentali sui nuovi anticoagulanti orali Meccanismo di azione e interazioni farmacologiche Copyright MMXV Aracne editrice int.le S.r.l. www.aracneeditrice.it info@aracneeditrice.it

A06 Maria Antonietta Lepore Indagini sperimentali sui nuovi anticoagulanti orali Meccanismo di azione e interazioni farmacologiche Copyright MMXV Aracne editrice int.le S.r.l. www.aracneeditrice.it info@aracneeditrice.it

Miglioramento dell appropriatezza nell utilizzo di plasma fresco congelato

3 Forum Risk Management in Sanità Arezzo, Centro Affari e Convegni 25-28 novembre 2008 Miglioramento dell appropriatezza nell utilizzo di plasma fresco congelato Lorenzo Sommella Direttore Sanitario ACO

3 Forum Risk Management in Sanità Arezzo, Centro Affari e Convegni 25-28 novembre 2008 Miglioramento dell appropriatezza nell utilizzo di plasma fresco congelato Lorenzo Sommella Direttore Sanitario ACO

ANAFILASSI reazione allergica grave, a rapida insorgenza, che può causare la morte.

REPORT OSSERVATORIO ALLERGOLOGICO REGIONALE ANAFILASSI reazione allergica grave, a rapida insorgenza, che può causare la morte. La diagnosi è clinica, basata su caratteristiche cliniche e di probabilità

REPORT OSSERVATORIO ALLERGOLOGICO REGIONALE ANAFILASSI reazione allergica grave, a rapida insorgenza, che può causare la morte. La diagnosi è clinica, basata su caratteristiche cliniche e di probabilità

A.I.E.O.P. Gruppo Immunodeficienze primitive SCHEDA DI REGISTRAZIONE

A.I.E.O.P. Gruppo Immunodeficienze primitive Mod.1.03 SCHEDA DI REGISTRAZIONE Questa scheda deve essere compilata ed inviata al più presto per ogni paziente affetto da XLA, CGD e CVID. Centro / Istituto

A.I.E.O.P. Gruppo Immunodeficienze primitive Mod.1.03 SCHEDA DI REGISTRAZIONE Questa scheda deve essere compilata ed inviata al più presto per ogni paziente affetto da XLA, CGD e CVID. Centro / Istituto

LA MULTIMORBIDITA. Dr. Gianluigi Mansi

LA MULTIMORBIDITA Dr. Gianluigi Mansi Medico Psichiatra Responsabile U.O. Psichiatria Istituti Zucchi Gruppo San Donato Ambulatorio Disabilità Intellettive IRCCS E. Medea Bosisio Parini (Lc) mansi@tin.it

LA MULTIMORBIDITA Dr. Gianluigi Mansi Medico Psichiatra Responsabile U.O. Psichiatria Istituti Zucchi Gruppo San Donato Ambulatorio Disabilità Intellettive IRCCS E. Medea Bosisio Parini (Lc) mansi@tin.it

Scheda unica di segnalazione di sospetta reazione avversa

DIPARTIMENTO ASSISTENZA FARMACEUTICA Scheda unica di segnalazione di sospetta reazione avversa Dott.ssa Elisa Iori Responsabile di farmacovigilanza Assicura la qualità dei dati delle schede Gestisce il

DIPARTIMENTO ASSISTENZA FARMACEUTICA Scheda unica di segnalazione di sospetta reazione avversa Dott.ssa Elisa Iori Responsabile di farmacovigilanza Assicura la qualità dei dati delle schede Gestisce il

II UPDATE IN IMMUNOLOGIA

Università degli Studi di Bari Aldo Moro Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana U.O.C. di Oncologia e Ematologia Oncologica Pediatrica Centro di Riferimento Immunodeficienze Primitive, Regione

Università degli Studi di Bari Aldo Moro Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana U.O.C. di Oncologia e Ematologia Oncologica Pediatrica Centro di Riferimento Immunodeficienze Primitive, Regione

La tutela dei pazienti affetti da Immunodeficienze Primitive

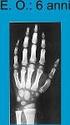

La tutela dei pazienti affetti da Immunodeficienze Primitive Isabella Quinti Responsabile Centro di Riferimento Immunodeficienze Primitive Sapienza Università di Roma Sono il padre di un bambino di 6 anni

La tutela dei pazienti affetti da Immunodeficienze Primitive Isabella Quinti Responsabile Centro di Riferimento Immunodeficienze Primitive Sapienza Università di Roma Sono il padre di un bambino di 6 anni

Che cos è l influenza?

Che cos è l influenza? L'influenza è una malattia provocata da virus influenzali che infettano le vie aeree (naso, gola, polmoni) e che circolano frequentemente durante la stagione invernale. Spesso vengono

Che cos è l influenza? L'influenza è una malattia provocata da virus influenzali che infettano le vie aeree (naso, gola, polmoni) e che circolano frequentemente durante la stagione invernale. Spesso vengono

SIEDP JOURNAL CLUB DIABETE. Maggio 2012

SIEDP JOURNAL CLUB DIABETE Maggio 2012 Commento su: Insulin degludec, an ultra-longacting basal insulin, versus insulin glargine in basalbolus treatment with mealtime insulin aspart in type 1 diabetes

SIEDP JOURNAL CLUB DIABETE Maggio 2012 Commento su: Insulin degludec, an ultra-longacting basal insulin, versus insulin glargine in basalbolus treatment with mealtime insulin aspart in type 1 diabetes

SCORE CARD GUIDA INTERPRETATIVA

Criteri Punteggio 1 Rilevanza della patologia 1 2 3 4 5 1.1 Presenza sul territorio Assente Presente in UE / Stati Presente in Italia / altre Presente in Regione Endemica. regionale / extraregionale. confinanti

Criteri Punteggio 1 Rilevanza della patologia 1 2 3 4 5 1.1 Presenza sul territorio Assente Presente in UE / Stati Presente in Italia / altre Presente in Regione Endemica. regionale / extraregionale. confinanti

All. 1.1 bis - Elenco obiettivi formativi

1 8902 ANATOMIA PATOLOGICA 2 8909 CHIRURGIA PEDIATRICA 3 8914 EMATOLOGIA 4 1113 MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO (SEDE CAPOFILA: MODENA) Al termine del corso lo specializzando è in grado di eseguire

1 8902 ANATOMIA PATOLOGICA 2 8909 CHIRURGIA PEDIATRICA 3 8914 EMATOLOGIA 4 1113 MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO (SEDE CAPOFILA: MODENA) Al termine del corso lo specializzando è in grado di eseguire

La vaccinazione per l influenza stagionale