L everolimus nella pratica clinica del trapianto di rene

|

|

|

- Niccoletta Valsecchi

- 6 anni fa

- Visualizzazioni

Transcript

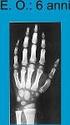

1 64 Anno XXIII n. 3 Wichtig Editore 2011 L everolimus nella pratica clinica del trapianto di rene E. Bertoni, M. Salvadori Nefrologia e Nefrologia dei Trapianti, Azienda Ospedaliero-Universitaria, Careggi, Firenze La progressiva evoluzione delle terapie immunosoppressive nel trapianto di rene ha portato a una riduzione dei rigetti acuti e a un netto miglioramento della sopravvivenza d organo a breve termine. Questo soprattutto grazie all impiego degli inibitori delle calcineurine (CNI) che rappresentano tuttora la pietra miliare Elisabetta Bertoni dell immunosoppressione nel trapianto d organo. Tuttavia l impiego di CNI è associato a lungo termine a nefrotossicità e ad altri effetti avversi come ipertensione, dislipidemia, diabete: tutti fattori che possono favorire la disfunzione cronica del trapianto. Anche per effetto di ciò, la sopravvivenza a lungo termine del trapianto non si è sostanzialmente modificata, come ci si attendeva (1). Recentemente questo fatto ha portato a trovare nuovi schemi immunosoppressivi che permettano di ridurre i dosaggi di CNI o addirittura di sospenderli completamente. In quest ambito l everolimus gioca un ruolo centrale. L everolimus appartiene a un gruppo di farmaci (inibitori delle mtor (mammalian target of rapamycin)), il cui capostipite è il sirolimus. Il sirolimus, scoperto nel 1964 nel terreno dell isola di Pasqua, è un lattone macrociclico dotato di proprietà antibatteriche isolato dal fungo Streptomyces Hygroscopius. Ha poi rivelato importanti attività immunosoppressive (2). L everolimus è un nuovo macrolide di sintesi che ha rivelato importanti attività immunosoppressive nel trapianto di rene, cuore, polmone e fegato. Everolimus, ha maggiore polarità ed è più idrofilico del sirolimus, ed è stato sviluppato per migliorare la farmacocinetica e la farmacodinamica del sirolimus. Infatti, nonostante la simile struttura chimica, everolimus ha una più elevata biodisponibilità quando somministrato per via orale (20% vs 14%) ed ha un minore legame con le proteine (74% vs 92%). Questo permette all everolimus di avere un minor tempo per raggiungere lo steady state (4 giorni vs 7 giorni). Di conseguenza il sirolimus necessita all inizio di un carico orale maggiore che può facilitare l insorgenza di alcuni effetti clinici indesiderati. Inoltre la ridotta semivita dell everolimus facilita aggiustamenti posologici, utili soprattutto quando è somministrato insieme a CNI per evitare la nefrotossicità. Le principali caratteristiche di farmacocinetica sono riassunte nella Tabella I (3). Come il sirolimus, everolimus blocca la proliferazione cellulare stimolata dai fattori di crescita e dalle citochine e questo sia a carico delle cellule ematopoietiche che delle cellule non ematopoietiche. Everolimus si lega ad un recettore citosolico (FKBP12) (FKbinding protein), appartenente alla classe delle immunofilline. Il complesso everolimus-fkbp12 interagisce con la sua molecola target, mtor. Tale interazione si traduce in una potente inibizione del segnale di proliferazione cellulare e della traduzione degli RNA messaggeri richiesti per la progressione del ciclo cellulare dalla fase G1 alla fase S. Everolimus agisce quindi in una fase tardiva del ciclo cellulare attraverso un meccanismo distinto da quello dei CNI. Questo ne giustifica e permette la co-somministrazione. TABELLA I - DIFFERENZE CHIAVE DI FARMACOCINETICA FRA EVEROLIMUS E SIROLIMUS 20% 14% 1-2 ore 28 ore BID 4 giorni 74% 1-2 ore 62 ore OD 5-7 giorni 92%

2 Wichtig Editore 2011 Anno XXIII n Poiché everolimus inibisce la crescita cellulare indotta dai fattori di crescita, i suoi effetti antiproliferativi non sono limitati al sistema immunitario; il farmaco interferisce anche con la proliferazione delle cellule muscolari lisce e le cellule endoteliali (4, 5). Infine interferisce, e, vedremo l importanza, con la crescita e la proliferazione delle cellule neoplastiche. Sono infine da tenere in adeguata considerazione le interazioni farmacologiche di everolimus con altri farmaci. Le principali interazioni sono evidenziate dalla Tabella II (6). Questo è soprattutto importante per le ripercussioni che tali farmaci possono avere sulle anche forti interazioni esistenti fra everolimus e ciclosporina. Everolimus nel trapianto renale Sostanzialmente everolimus nel trapianto di rene viene impiegato in due condizioni: Trapianto renale de novo. In associazione con CNI al fine di minimizzarne le dosi o addirittura di sospenderle completamente. Terapia di mantenimento. Si tratta dell aggiunta di everolimus in pazienti in mantenimento con terapia a base di CNI, al fine di ridurre i dosaggi di questo per prevenire e/o arrestare la disfunzione renale cronica e la nefrotossicità causata da CNI. Everolimus de novo I due studi autorizzativi internazionali sull everolimus (B251 e B201) sono stati effettuati agli inizi del 2000 (7, 8). Si tratta di due studi con follow-up di tre anni, randomizzati, multicentrici, a gruppi paralleli atti a valutare l efficienza e la sicurezza di everolimus somministrato TABELLA II - INTERAZIONI FARMACOLOGICHE DI EVE- ROLIMUS CON ALTRI FARMACI a 1,5 mg/die o 3 mg/die verso il micofenolato mofetile (MMF) a 2 g/die, nell ambito di una triplice terapia con CsA (ciclosporina A) e steroidi. Sono stati complessivamente arruolati circa 1200 pazienti nei due studi. La ciclosporina veniva somministrata a dosi standard. In entrambi gli studi l efficacia di everolimus era paragonabile a quella di MMF. I messaggi importanti provenienti da entrambi gli studi erano: L efficacia di everolimus era paragonabile a quella di MMF. L efficacia era simile somministrando 1,5 mg/die o 3 mg/die purché il trough level fosse >3ng/mL. Il filtrato glomerulare era più elevato nei pazienti in trattamento con MMF. Quest ultimo punto ha fatto sospettare un aumentata nefrotossicità dovuta ad interferenza fra everolimus e ciclosporina somministrata a dosi standard. Uno studio successivo (B156) (9) ha messo a confronto everolimus con dosi standard o ridotte di ciclosporina. Tutti i pazienti arruolati ricevevano everolimus a 3 mg/ die in associazione a steroidi e basiliximab come terapia di induzione. Dopo il trapianto i pazienti erano randomizzati a ricevere dosi piene o ridotte di ciclosporina. Lo studio ha documentato un basso numero di rigetti in entrambi i bracci e filtrato glomerulare più elevato nel gruppo di pazienti a dose ridotta di ciclosporina. Alla luce di questi risultati, due nuovi studi sono stati effettuati per confrontare dosi di 1,5 o 3 mg/die di everolimus con dosi ridotte di ciclosporina e steroidi (10). In questi sudi è stato introdotto il concetto di monitoraggio terapeutico delle dosi farmacologiche. Le dosi di everolimus erano aggiustate per avere trough levels >3 ng/ ml. Ugualmente erano variate le dosi di ciclosporina. I risultati di questi studi hanno confermato l efficacia e la sicurezza di everolimus associato a basse dosi di ciclosporina. Un risultato comune a tutti gli studi citati è stata la bassa incidenza di infezioni da CMV (citomegalovirus) nei pazienti in trattamento con everolimus. Recentemente un nuovo approccio immunosoppressivo è stato quello di associare dosi molto elevate di everolimus a dosi molto ridotte di ciclosporina nell intento di migliorare ulteriormente nel tempo la filtrazione glomerulare. Lo studio Everest (11) ha dimostrato l efficacia e la sicurezza di dosi molto elevate di everolimus (C0= 8-12 ng/ ml) con dosi molto ridotte di ciclosporina (C2 (concentrazione ematica alla seconda ora) = ). I rigetti acuti sono stati adeguatamente bassi, senza avere effetti collaterali di rilievo. Il filtrato glomerulare a un anno, pur elevato, non è stato così significativo come atteso, probabilmente perché molti investigatori non hanno tenuto i livelli di ciclosporina bassi come da protocollo.

3 66 Anno XXIII n. 3 Wichtig Editore 2011 Tale associazione farmacologica ha comunque permesso di ridurre, rispetto ai livelli standard, i livelli di C2 di ciclosporina del 73%. La Figura 1 rappresenta l evoluzione nel tempo dei diversi studi citati e gli ottimi risultati ottenuti con una associazione di ciclosporina ed everolimus attentamente controllata. L ultima tappa fino ad oggi raggiunta è stata l eliminazione completa della ciclosporina. Nello studio Zeus (12), è stato possibile a 4 mesi dal trapianto sospendere in un braccio dello studio, completamente la ciclosporina, grazie all introduzione di acido micofenolico. Con la sospensione completa della ciclosporina, si ottenevano filtrati glomerulari più elevati, senza aumento di rigetti acuti. Il follow-up dello studio Zeus è ora di 3 anni ed i risultati si confermano ottimi. Everolimus in pazienti in mantenimento con CNI Due gruppi di pazienti si avvarrebbero in particolare di conversione terapeutica ad everolimus: Pazienti con disfunzione renale e documentata nefrotossicità da CNI. Pazienti che sviluppano neoplasie post-trapianto. Pazienti con disfunzione renale e documentata nefrotossicità da CNI Come già detto gli agenti antiproliferativi, fra cui everolimus, permettendo la riduzione dei dosaggi di CNI, Fig. 1 - Ottimizzazione e tappe cliniche dell uso di everolimus nel trapianto renale. limitano la nefrotossicità e il danno renale progressivo tipico della nefropatia cronica da trapianto. Esisterebbe quindi un indicazione a fare uno switch terapeutico nei pazienti in terapia con CNI, che sviluppano nefrotossicità connessa a tali farmaci. Lo studio condotto da Cataneo-Dàvila (13) ha valutato la funzione renale in pazienti con nefropatia cronica, dopo la conversione a regimi immunosoppressivi contenenti everolimus, al fine di ridurre o eliminare la somministrazione di CNI. Il dosaggio di CNI è stato ridotto dell 80% o interrotto. I risultati a 1 anno di questo studio hanno permesso di concludere che la riduzione o l eliminazione di CNI e l introduzione di everolimus possono essere utili per rallentare la progressione del danno renale anche nei pazienti con nefropatia cronica da trapianto. I risultati dello studio CONVERT (14) permettono di Fig. 2 - Rapporti fra everolimus e neoplasie.

4 Wichtig Editore 2011 Anno XXIII n concludere che l interruzione o la riduzione di CNI con introduzione di inibitori del segnale di proliferazione è però probabilmente inutile, se non di danno, quando il filtrato glomerulare è <40 ml/min o quando si abbia una proteinuria > 800 mg/die. In caso di nefropatia da CNI la conversione deve essere sempre quanto più possibile precoce: è infatti del tutto inefficace attuarla quando il danno renale è già consolidato e la funzionalità renale compromessa. Pazienti che sviluppano neoplasie post-trapianto Il razionale per l utilizzo dei PSI (inibitori del segnale di proliferazione) in pazienti trapiantati che sviluppano neoplasie risiede, oltre che nelle dimostrate proprietà antiproliferative e antiangiogenetiche (Fig. 2), anche in un diretto coinvolgimento della via di trasduzione mtor nella progressione di diversi tipi di tumore, tra cui il carcinoma del rene, il sarcoma di Kaposi, i tumori della mammella, del colon, della tiroide, l epatocarcinoma, i linfomi e i carcinomi cutanei. I PSI sono stati utilizzati con successo in protocolli di conversione in pazienti con carcinoma squamoso o carcinoma basocellulare, e, in casi di sarcoma di Kaposi, la conversione a PSI ha indotto la completa remissione della malattia (15). In caso quindi di diagnosi di neoplasia post-trapianto, è raccomandabile la minimizzazione o la sospensione dei CNI e l introduzione di everolimus. Effetti collaterali dell impiego di everolimus Gli effetti antiproliferativi di everolimus non sono limitati, come già detto, al sistema immunitario. Infatti l effetto antiproliferativo è dovuto al blocco della serin treonin kinasi TABELLA III - EFFETTI BENEFICI ED AVVERSI CONNESSI ALL EFFETTO ANTIPROLIFERATIVO DI EVEROLIMUS mtor che è diffusa in tutte le cellule dell organismo. Tale effetto antiproliferativo è alla base di effetti collaterali utili, ma anche di effetti collaterali indesiderati (Tab. III). Everolimus ha un effetto protettivo nei confronti di patologie virali in particolare il CMV. Tutti gli studi citati riportano una incidenza estremamente bassa di infezione citomegalica quando viene somministrato everolimus. Questo è particolarmente importante, poiché la malattia citomegalica è associata a rigetto del trapianto, ridotta sopravvivenza dell organo e del paziente e predispone allo sviluppo di neoplasie (16). Gli inibitori del segnale di proliferazione inibiscono la proliferazione delle cellule muscolari lisce e delle cellule endoteliali. In tal modo inibiscono il rimodellamento vascolare. Dati clinici provenienti soprattutto dal trapianto di cuore documentano che gli mtor inibitori esercitano un effetto protettivo sul cuore e sull apparato vascolare. In un trial prospettico, randomizzato, controllato, l incidenza di nuove neoplasie dopo trapianto renale era più bassa nei pazienti che ricevevano sirolimus rispetto a pazienti che ricevevano altri farmaci immunosoppressivi (17). Questo può essere ascritto al fatto già menzionato dell attività del farmaco su mtor che è diffusa in tutte le cellule, incluse le cellule neoplastiche (Fig. 2). Un fatto peculiare degli inibitori di mtor, incluso everolimus, è il blocco dell angiogenesi che favorisce l accrescimento della neoplasia. L efficacia di everolimus anche al di fuori del campo dei trapianti è stata ben documentata nel carcinoma renale (18) e in altre neoplasie. Problemi con la guarigione della ferita chirurgica e un aumento di formazione di linfoceli sono stati segnalati con l uso di inibitori del segnale di proliferazione. Tali effetti sono probabilmente da ricondurre all effetto antiproliferativo esercitato sui fibroblasti. Per limitare tali problemi è opportuno non trattare pazienti obesi con everolimus, non usare mai dose di carico del farmaco, adeguare sempre il dosaggio del farmaco ed evitare o minimizzare l uso degli steroidi. Presenza di proteinuria è stata descritta in associazione con l uso di inibitori del segnale di proliferazione. Una recente analisi di proteomica associata a biopsie protocollari ha permesso di attribuire la proteinuria all effetto antiproliferativo e proapoptotico dell everolimus. La proteinuria è prevalentemente tubulare e associata ad aumentata apoptosi di cellule tubulari e di podociti (19). La proteinuria in genere appare nel primo periodo post-trapianto e scompare col tempo senza compromettere la funzione renale (20). Infine l uso di inibitori di mtor è associato a maggiore incidenza di necrosi tubulare, che risulta anche più protratta, derivante da danno di ischemia riperfusione. Si tratta ancora di effetto antiproliferativo esercitato sulle cellule tubulari. Il fenomeno è più marcato con il sirolimus, probabilmente per la necessità di dare una dose carico per raggiungere più rapidamente lo steady state (21).

5 68 Anno XXIII n. 3 Wichtig Editore 2011 Conclusioni In conclusione l everolimus si caratterizza per una particolare farmacocinetica che lo rende il farmaco di prima scelta, nell ambito degli inibitori del segnale di proliferazione. Il suo impiego de novo, nell immunosoppressione post-trapianto, trova indicazione in protocolli terapeutici che prevedono la minimizzazione degli inibitori della calcineurina. In particolare possono avvalersene riceventi di reni marginali, pazienti a rischio cardiovascolare, pazienti a rischio per infezione da CMV e pazienti con anamnesi pregressa per neoplasie. L impiego di everolimus è indicato anche in pazienti in terapia di mantenimento con inibitori della calcineurina. In particolare nei pazienti che sviluppano nefrotossicità da connettersi all impiego di tali farmaci. Anche pazienti in terapia di mantenimento che sviluppano neoplasie post-trapianto si avvalgono di un farmaco come l everolimus che ha documentato effetto antineoplastico anche a prescindere dall effetto immunosoppressivo. È opportuno sottolineare l interferenza di everolimus con CNI. Questo può con facilità causare nefrotossicità, per cui è opportuno un frequente dosaggio e adeguamento posologico dei farmaci. Gli effetti collaterali indesiderabili sono controllabili in modo relativamente semplice. Ritardo di guarigione della ferita chirurgica, linfoceli e ritardata ripresa della funzione renale sono meno frequenti con everolimus rispetto a sirolimus, probabilmente perché con quest ultimo farmaco è necessario somministrare all inizio una dose carico. È anche opportuno prendere in considerazione protocolli terapeutici che prevedano riduzione rapida o sospensione degli steroidi. È anche possibile ritardare l immissione degli inibitori del mtor, avvalendosi di dosi piene di CNI, solo nel primissimo periodo post-trapianto. La proteinuria infine, che in un primo momento aveva destato preoccupazione, col protrarsi degli studi ha mostrato essere fenomeno relativamente occasionale, relativo al primo periodo e connesso all effetto proapoptotico. Nel lungo termine la proteinuria tende a scomparire e non determina deterioramento della funzione renale. Indirizzo degli Autori: Maurizio Salvadori, MD Renal Unit Azienda Ospedaliera Careggi Viale Pieraccini Firenze maurizio.salvadori@unifi.it Bibliografia 1. Gjertson DW. Survival trends in long-term first cadaverdonor kidney transplants. Clin Transpl 1991: Augustine JJ, Bodziak KA, Hricik DE. Use of sirolimus in solid organ transplantation Drugs 2007; 67: MacDonald AS. Use of mtor inhibitors in human organ transplantation. Exper Rev Clin Immunol 2007; 3: Schuurmann HJ, Ringers J, Schuler W, et al. Oral efficacy of the macrolide immunosuppressant SDZ-RAD and of cyclosporine microemulsion in cynomolgus monkey kidney transplantation. Transplantation 2000; 69: Cole OJ, Shehata M, Rigg KM. Effect of SDZ RAD on transplant arteriosclerosis in the rat aortic model. Transplant Proc 1998; 30: Kovarik JM, Beyer D, Schmouder RL. Everolimus drug interactions: application of a classification system for clinical decision making. Biopharm Drug Dispos 2006; 27: Vitko S, Margreiter R, Weimar W, et al. Three-year efficacy and safety results from a study of everolimus versus mycophenolate mofetil in de novo renal transplant patients. Am J Transplant 2005; 5 (10): Lorber MI, Mulgaonkar S, Butt KM, et al. Everolimus versus mycophenolate mofetil in the prevention of rejection in de novo renal transplant recipients: a 3-year randomized, multicenter, phase III study. Transplantation 2005; 80 (2): Nashan B, Curtis J, Ponticelli C, Mourad G, Jaffe J, Haas T; 156 Study Group. Everolimus and reduced-exposure cyclosporine in de novo renal-transplant recipients: a three-year phase II, randomized, multicenter, open label study. Transplantation 2004; 78: Vitko S, Tedesco H, Eris J, et al. Everolimus with opti-

6 Wichtig Editore 2011 Anno XXIII n mized cyclosporine dosing in renal transplant recipients: 6-month safety and efficacy results of two randomized studies. Am J Transplant 2004; 4 (4): Salvadori M, Scolari MP, Bertoni E, et al. Everolimus with very low-exposure Cyclosporine A in de novo kidney transplantation: a multicenter, randomized, controlled trial. Transplantation 2009; 88 (10): Budde K, Becker T, Arns W,et al. Everolimus-based, calcineurin-inhibitor-free regimen in recipients of de-novo kidney transplants: an open-label, randomised, controlled trial. Lancet 2011 epub ahead of prints. 13. Cataneo-Davila A, Zuniga-Varga J, Correa-Rotter R, et al. Renal function outcomes in kidney transplant recipients after conversion to everolimus-based immunosuppression regimen with CNI reduction or elimination. Transplant Proc 2009; 41: Schena FP, Pascoe MD, Alberu J, et al. Sirolimus CON- VERT Trial Study Group. Conversion from calcineurin inhibitors to sirolimus maintenance therapy in renal allograft recipients: 24-month efficacy and safety from the CONVERT trial. Transplantation 2009; 87: Valantine H. Is there a role for proliferation signal/mtor inhibitors in the prevention and treatment of de novo malignancies after heart transplantation? Lessons learned from renal transplantation and oncology. J Heart Lung Transplant 2007; 26: Fishman JA, Emery V, Freeman R et al. Cytomegalovirus in transplantation- challenging the status quo. Clin Transplant 2007; 21: Campistol JM, Eris J, Oberbauer R, et al. Sirolimus therapy after early cyclosporine withdrawal reduces the risk for cancer in adult renal transplantation. J Am Soc Nephrol 2006; 17 (2): Motzer RJ, Escudier B, Oudard S, et al. Efficacy of everolimus in advanced renal cell carcinoma: a double-blind, randomized, placebo-controlled phase III trial. Lancet 2008; 372: Bertoni E, Bruschi M, Candiano G, et al Post-transplant proteinuria associated with everolimus. Transplant Proc 2009; 41 (4): Bertoni E, Larti A, Rosso G, Zanazzi M, Di Maria L, Salvadori M. Good outcomes with Cyclosporine very low exposure with everolimus high exposure in renal transplant patients. J Nephrol 2011, epub ahead of prints. 21. Stallone G, Di Paolo S, Schena A, et al. Addition of sirolimus to cyclosporine delays the recovery from delayed graft function but does not affect 1-year graft function. J Am Soc Nephrol 2004; 15 (1): 228- s33.

RIGETTO E TOLLERANZA NEI TRAPIANTI

Lecture «Mimmo Adorno» RIGETTO E TOLLERANZA NEI TRAPIANTI Antonina Piazza AIBT Summer School 2015 04-06 Giugno, Favignana C.N.R., IFT UOS di Roma S. Camillo - Centro Regionale Trapianti Lazio antonina.piazza@cnr.it

Lecture «Mimmo Adorno» RIGETTO E TOLLERANZA NEI TRAPIANTI Antonina Piazza AIBT Summer School 2015 04-06 Giugno, Favignana C.N.R., IFT UOS di Roma S. Camillo - Centro Regionale Trapianti Lazio antonina.piazza@cnr.it

Commissione Regionale Farmaco LAPATINIB

Commissione Regionale Farmaco (D.G.R. 1540/2006 e D.G.R. 490 dell 11 aprile 2011) Documento relativo a: LAPATINIB Settembre 2011 Indicazioni registrate Lapatinib Il lapatinib ha ricevuto la seguente estensione

Commissione Regionale Farmaco (D.G.R. 1540/2006 e D.G.R. 490 dell 11 aprile 2011) Documento relativo a: LAPATINIB Settembre 2011 Indicazioni registrate Lapatinib Il lapatinib ha ricevuto la seguente estensione

Farmaci immunosoppressori: il Buono, e il Ca4vo

Farmaci immunosoppressori: il Buono, e il Ca4vo Mirco Belingheri Luciana Ghio U.O. di Nefrologia e Dialisi Pediatrica, Clinica De Marchi, Milano SINP, Milano 24 27 OHobre 2012 Topics Outcome renale Tumori

Farmaci immunosoppressori: il Buono, e il Ca4vo Mirco Belingheri Luciana Ghio U.O. di Nefrologia e Dialisi Pediatrica, Clinica De Marchi, Milano SINP, Milano 24 27 OHobre 2012 Topics Outcome renale Tumori

L utilizzo degli inibitori del segnale di proliferazione (PSI) nel trapianto renale come terapia di conversione. Indicazioni e possibili complicanze

Anno XX n. 1 37 L utilizzo degli inibitori del segnale di proliferazione (PSI) nel trapianto renale come terapia di conversione. Indicazioni e possibili complicanze A. Rosati, E. Bertoni, A. Larti, L.

Anno XX n. 1 37 L utilizzo degli inibitori del segnale di proliferazione (PSI) nel trapianto renale come terapia di conversione. Indicazioni e possibili complicanze A. Rosati, E. Bertoni, A. Larti, L.

Studio SENIORS Trial sull effetto di nebivololo su mortalità e ospedalizzazioni per malattie cardiovascolari in pazienti anziani con insufficienza

Trial sull effetto di nebivololo su mortalità e ospedalizzazioni per malattie cardiovascolari in pazienti anziani con insufficienza cardiaca (1) Introduzione (1) Età media dei pazienti con insufficienza

Trial sull effetto di nebivololo su mortalità e ospedalizzazioni per malattie cardiovascolari in pazienti anziani con insufficienza cardiaca (1) Introduzione (1) Età media dei pazienti con insufficienza

Everolimus (Certican ): inserimento nel paziente stabilizzato dopo trapianto di cuore

trapianto di cuore 3/ 2006 RIASSUNTO Nel paziente sottoposto a trapianto cardiaco de novo le modalità con cui iniziare un trattamento immunosoppressivo con everolimus appaiono ben delineate. Invece, per

trapianto di cuore 3/ 2006 RIASSUNTO Nel paziente sottoposto a trapianto cardiaco de novo le modalità con cui iniziare un trattamento immunosoppressivo con everolimus appaiono ben delineate. Invece, per

Nuove sfide per la terapia immunosoppressiva nel trapianto renale. Università degli Studi di Torino Aula Lenti 22 febbraio 2018

Nuove sfide per la terapia immunosoppressiva nel trapianto renale Università degli Studi di Torino Aula Lenti 22 febbraio 2018 Sede del Corso Aula Lenti dell AOU Città della Salute e delle Scienze di Torino

Nuove sfide per la terapia immunosoppressiva nel trapianto renale Università degli Studi di Torino Aula Lenti 22 febbraio 2018 Sede del Corso Aula Lenti dell AOU Città della Salute e delle Scienze di Torino

I fattori di rischio di nefrotossicità post-trapianto possono sommariamente distinguersi in non modificabili e modificabili.

1 I fattori di rischio di nefrotossicità post-trapianto possono sommariamente distinguersi in non modificabili e modificabili. I primi sono rappresentati dalle caratteristiche demografiche dei pazienti

1 I fattori di rischio di nefrotossicità post-trapianto possono sommariamente distinguersi in non modificabili e modificabili. I primi sono rappresentati dalle caratteristiche demografiche dei pazienti

www.fisiokinesiterapia.biz LA TERAPIA DELL ARTRITE REUMATOIDE Concetti introduttivi e nuove terapie farmacologiche MODELLO EVOLUTIVO AR A- Popolazione generale + Fattori di rischio B- Poliartrite infiammatoria

www.fisiokinesiterapia.biz LA TERAPIA DELL ARTRITE REUMATOIDE Concetti introduttivi e nuove terapie farmacologiche MODELLO EVOLUTIVO AR A- Popolazione generale + Fattori di rischio B- Poliartrite infiammatoria

Associazione anti-calcineurinici ed anti-mtor nel trapianto renale. Studio pilota effettuato in un singolo centro

. Studio pilota effettuato in un singolo centro 4/ 2005 RIASSUNTO La sinergia dell associazione anticalcineurinici (ACN) con anti-mtor (sirolimus ed everolimus) ha un elevata potenza immunosoppressiva.

. Studio pilota effettuato in un singolo centro 4/ 2005 RIASSUNTO La sinergia dell associazione anticalcineurinici (ACN) con anti-mtor (sirolimus ed everolimus) ha un elevata potenza immunosoppressiva.

Raccomandazioni sul monitoraggio terapeutico dei farmaci immunosoppressori nel trapianto di rene negli adulti

Raccomandazioni sul monitoraggio terapeutico dei farmaci immunosoppressori nel trapianto di rene negli adulti 00238 Autori Gruppo Di Lavoro SIN-SIF-SITO Contenuti 1. Abstract 2. Premessa Autori Premesse

Raccomandazioni sul monitoraggio terapeutico dei farmaci immunosoppressori nel trapianto di rene negli adulti 00238 Autori Gruppo Di Lavoro SIN-SIF-SITO Contenuti 1. Abstract 2. Premessa Autori Premesse

Il paziente con problema renale: non solo Insufficienza Renale Cronica ma Malattia Renale Cronica

Il paziente con problema renale: non solo Insufficienza Renale Cronica ma Malattia Renale Cronica Clinical Practice Guidelines for Chronic Kidney Disease Chronic kidney disease: NICE guideline LINEA GUIDA

Il paziente con problema renale: non solo Insufficienza Renale Cronica ma Malattia Renale Cronica Clinical Practice Guidelines for Chronic Kidney Disease Chronic kidney disease: NICE guideline LINEA GUIDA

IL SUCCESSO DEL TRAPIANTO DI RENE DIPENDE ANCHE DA UNA TERAPIA EFFICACE A BASSA TOSSICITÀ

GIORNALE ITALIANO DI NEFROLOGIA / ANNO 24 S-38, 2007 / PP. S44-S48 Il rene trapiantato dura a lungo IL SUCCESSO DEL TRAPIANTO DI RENE DIPENDE ANCHE DA UNA TERAPIA EFFICACE A BASSA TOSSICITÀ M.P. Scolari,

GIORNALE ITALIANO DI NEFROLOGIA / ANNO 24 S-38, 2007 / PP. S44-S48 Il rene trapiantato dura a lungo IL SUCCESSO DEL TRAPIANTO DI RENE DIPENDE ANCHE DA UNA TERAPIA EFFICACE A BASSA TOSSICITÀ M.P. Scolari,

PROTOCOLLI GOIRC-SPONSORED FARM6PMFJM

PROTOCOLLI -SPONSORED FARM6PMFJM Multicenter phase III randomized study of cisplatin and etoposide with or without bevacizumab as first-line treatment in extensive stage (ED) small cell lung cancer (SCLC).

PROTOCOLLI -SPONSORED FARM6PMFJM Multicenter phase III randomized study of cisplatin and etoposide with or without bevacizumab as first-line treatment in extensive stage (ED) small cell lung cancer (SCLC).

SCHEDA DI VALUTAZIONE PER L INSERIMENTO DI FARMACI NON PRESENTI NEL PTR

RICHIESTA DI INSERIMENTO IN PTR DI EVEROLIMUS ATC L01XE10 (AFINITOR ) Presentata da Dott. Andrea Piga- Direttore S.C. Oncologia Medica P.O. Businco ASL 8 Cagliari In data giugno 2010 Per le seguenti motivazioni:

RICHIESTA DI INSERIMENTO IN PTR DI EVEROLIMUS ATC L01XE10 (AFINITOR ) Presentata da Dott. Andrea Piga- Direttore S.C. Oncologia Medica P.O. Businco ASL 8 Cagliari In data giugno 2010 Per le seguenti motivazioni:

EFFICACIA DI DULOXETINA E PREGABALIN NELLA TERAPIA A BREVE TERMINE DELLA NEUROPATIA DIABETICA

EFFICACIA DI DULOXETINA E PREGABALIN NELLA TERAPIA A BREVE TERMINE DELLA NEUROPATIA DIABETICA In Italia sono attualmente approvati per il trattamento del DPNP soltanto tre farmaci; tra questi i due più

EFFICACIA DI DULOXETINA E PREGABALIN NELLA TERAPIA A BREVE TERMINE DELLA NEUROPATIA DIABETICA In Italia sono attualmente approvati per il trattamento del DPNP soltanto tre farmaci; tra questi i due più

Il paziente con problema renale: non solo Insufficienza Renale Cronica ma Malattia Renale Cronica

Il paziente con problema renale: non solo Insufficienza Renale Cronica ma Malattia Renale Cronica I miei riferimenti per questa relazione: le linee-guida nazionali e internazionali Clinical Practice Guidelines

Il paziente con problema renale: non solo Insufficienza Renale Cronica ma Malattia Renale Cronica I miei riferimenti per questa relazione: le linee-guida nazionali e internazionali Clinical Practice Guidelines

Studio PPP (Progetto Prevenzione Primaria)

Studio PPP (Progetto Prevenzione Primaria) Lancet 2001; 387:89-95 Low-dose aspirin and vitamin E in people at cardiovascular risk: randomised trial in general practice. Piccole dosi di ASA e vitamina E

Studio PPP (Progetto Prevenzione Primaria) Lancet 2001; 387:89-95 Low-dose aspirin and vitamin E in people at cardiovascular risk: randomised trial in general practice. Piccole dosi di ASA e vitamina E

LE IMMONOGLOBULINE VENA IN NEFROLOGIA CLINICA. Rodolfo Russo Giugno 2007

LE IMMONOGLOBULINE VENA IN NEFROLOGIA CLINICA Rodolfo Russo Giugno 2007 IMMUNOGLOBULINE A) utilizzate nel trattamento di alcune nefropatie immuno-mediate B) causa di insufficienza renale acuta INDICAZIONI

LE IMMONOGLOBULINE VENA IN NEFROLOGIA CLINICA Rodolfo Russo Giugno 2007 IMMUNOGLOBULINE A) utilizzate nel trattamento di alcune nefropatie immuno-mediate B) causa di insufficienza renale acuta INDICAZIONI

MICOFENOLATO MOFETILE (MFM) NEL TRATTAMENTO DELLE NEFROPATIE AUTOIMMUNI PEDIATRICHE

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA FACOLTA DI MEDICINA E CHIRURGIA DIPARTIMENTO DI PEDIATRIA MICOFENOLATO MOFETILE (MFM) NEL TRATTAMENTO DELLE NEFROPATIE AUTOIMMUNI PEDIATRICHE M.R.Politi, I. Conti, R.

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CATANIA FACOLTA DI MEDICINA E CHIRURGIA DIPARTIMENTO DI PEDIATRIA MICOFENOLATO MOFETILE (MFM) NEL TRATTAMENTO DELLE NEFROPATIE AUTOIMMUNI PEDIATRICHE M.R.Politi, I. Conti, R.

IL DISMETABOLISMO E L OBESITÀ NELLA PROGNOSI DEL TRAPIANTO DI RENE

TOPICS IN CLINICAL NUTRITION IL DISMETABOLISMO E L OBESITÀ NELLA PROGNOSI DEL TRAPIANTO DI RENE Stresa 27 settembre 2014 Andrea Airoldi SCDU Nefrologia e Trapianto Cattedra di Nefrologia Direttore: Prof.

TOPICS IN CLINICAL NUTRITION IL DISMETABOLISMO E L OBESITÀ NELLA PROGNOSI DEL TRAPIANTO DI RENE Stresa 27 settembre 2014 Andrea Airoldi SCDU Nefrologia e Trapianto Cattedra di Nefrologia Direttore: Prof.

AULA GIALLA STUDI CLINICI IN CORSO

Terza Giornata Fiorentina dedicata ai pazienti con malattie mieloproliferative croniche AULA GIALLA STUDI CLINICI IN CORSO Che cosa è uno studio clinico e a cosa serve? Si definisce sperimentazione clinica,

Terza Giornata Fiorentina dedicata ai pazienti con malattie mieloproliferative croniche AULA GIALLA STUDI CLINICI IN CORSO Che cosa è uno studio clinico e a cosa serve? Si definisce sperimentazione clinica,

Recenti novità sull impiego pediatrico di paracetamolo all insegna dell appropriatezza

Recenti novità sull impiego pediatrico di paracetamolo all insegna dell appropriatezza Fonte: de Martino, M, Chiarugi A. Recent advances in pediatric use of oral paracetamol in fever and pain management.

Recenti novità sull impiego pediatrico di paracetamolo all insegna dell appropriatezza Fonte: de Martino, M, Chiarugi A. Recent advances in pediatric use of oral paracetamol in fever and pain management.

Paola Stroppa -Michela Bravi. Epatologia, Gastroenterologia e Trapianti pediatrici Ospedali Riuniti di Bergamo

Paola Stroppa -Michela Bravi Epatologia, Gastroenterologia e Trapianti pediatrici Ospedali Riuniti di Bergamo Long term survival UK Transplant Liver Advisory Group 1985-2003 Main Topics Crescita / osso

Paola Stroppa -Michela Bravi Epatologia, Gastroenterologia e Trapianti pediatrici Ospedali Riuniti di Bergamo Long term survival UK Transplant Liver Advisory Group 1985-2003 Main Topics Crescita / osso

Approccio Terapeutico all iperglicemia a digiuno e postprandiale. Irene Brandolin S.C. Medicina Interna E.O. Ospedali Galliera Savona, 23 Marzo 2013

Approccio Terapeutico all iperglicemia a digiuno e postprandiale Irene Brandolin S.C. Medicina Interna E.O. Ospedali Galliera Savona, 23 Marzo 2013 La triade glicemica nella gestione del diabete Glicemia

Approccio Terapeutico all iperglicemia a digiuno e postprandiale Irene Brandolin S.C. Medicina Interna E.O. Ospedali Galliera Savona, 23 Marzo 2013 La triade glicemica nella gestione del diabete Glicemia

Raccomandazioni sul TDM degli immunosoppressori nel trapianto di rene negli adulti

Documento del Gruppo di Lavoro Società Italiana di Nefrologia Società Italiana di Farmacologia Società Italiana Trapianti d Organo e con il patrocinio dell dell International Association for Therapeutic

Documento del Gruppo di Lavoro Società Italiana di Nefrologia Società Italiana di Farmacologia Società Italiana Trapianti d Organo e con il patrocinio dell dell International Association for Therapeutic

Come disarmare i tumori

Come disarmare i tumori Delia Mezzanzanica Unità di Terapie Molecolari Dipartimento di Oncologica Sperimentale e Medicina Molecolare Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori Il tumore ovarico è caratterizzato

Come disarmare i tumori Delia Mezzanzanica Unità di Terapie Molecolari Dipartimento di Oncologica Sperimentale e Medicina Molecolare Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori Il tumore ovarico è caratterizzato

Sesto San Giovanni, 26 settembre 2015

Sesto San Giovanni, 26 settembre 2015 TUMORI DELLA MAMMELLA: TERAPIA MEDICA Dr. Claudio Vergani U. O. di Oncologia P. O. Città di Sesto Sesto S. Giovanni - Milano TERAPIA MEDICA Adiuvante: - in fase postoperatoria

Sesto San Giovanni, 26 settembre 2015 TUMORI DELLA MAMMELLA: TERAPIA MEDICA Dr. Claudio Vergani U. O. di Oncologia P. O. Città di Sesto Sesto S. Giovanni - Milano TERAPIA MEDICA Adiuvante: - in fase postoperatoria

Immunologia dei Trapianti

Immunologia dei Trapianti Il trapianto e un trasferimento di cellule, tessuti, organi, da un individuo ad un altro solitamente differente. Donatore (Graft) vs Ricevente (Host) Trapianto orto-topico: l

Immunologia dei Trapianti Il trapianto e un trasferimento di cellule, tessuti, organi, da un individuo ad un altro solitamente differente. Donatore (Graft) vs Ricevente (Host) Trapianto orto-topico: l

Terza Giornata Fiorentina dedicata ai pazienti con malattie mieloproliferative croniche. Studi Clinici. Lisa Pieri Università di Firenze

Terza Giornata Fiorentina dedicata ai pazienti con malattie mieloproliferative croniche Studi Clinici Lisa Pieri Università di Firenze SVILUPPO DI UN NUOVO FARMACO STUDI PRECLINICI Formazione di gruppi

Terza Giornata Fiorentina dedicata ai pazienti con malattie mieloproliferative croniche Studi Clinici Lisa Pieri Università di Firenze SVILUPPO DI UN NUOVO FARMACO STUDI PRECLINICI Formazione di gruppi

IGRA S TEST NELLA DIAGNOSI DELL INFEZIONE DA CMV

Incontro di aggiornamento 19 aprile 2013 Trento INTERFERON GAMMA RELEASE ASSAYS (IGRA s ) NELLA DIAGNOSI E MONITORAGGIO DELLE MALATTIE INFETTIVE IGRA S TEST NELLA DIAGNOSI DELL INFEZIONE DA CMV Dott.ssa

Incontro di aggiornamento 19 aprile 2013 Trento INTERFERON GAMMA RELEASE ASSAYS (IGRA s ) NELLA DIAGNOSI E MONITORAGGIO DELLE MALATTIE INFETTIVE IGRA S TEST NELLA DIAGNOSI DELL INFEZIONE DA CMV Dott.ssa

AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE - CUNEO. Il protocollo vaccinale per la malattia invasiva da Streptococcus pneumoniae

AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE - CUNEO Il protocollo vaccinale per la malattia invasiva da Streptococcus pneumoniae A cura del C.I.O. (C. Bonada, P.Pellegrino, G. Raineri) giugno 2015 Condizioni

AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE - CUNEO Il protocollo vaccinale per la malattia invasiva da Streptococcus pneumoniae A cura del C.I.O. (C. Bonada, P.Pellegrino, G. Raineri) giugno 2015 Condizioni

INTERAZIONI FARMACOLOGICHE

INTERAZIONI FARMACOLOGICHE Università degli studi di Cagliari Facoltà di Medicina e Chirurgia Dipartimento di Neuroscienze B. B. Brodie Sezione Farmacologia Clinica Prof.ssa Maria Del Zompo INTERAZIONI

INTERAZIONI FARMACOLOGICHE Università degli studi di Cagliari Facoltà di Medicina e Chirurgia Dipartimento di Neuroscienze B. B. Brodie Sezione Farmacologia Clinica Prof.ssa Maria Del Zompo INTERAZIONI

FARMACI INNOVATIVI INIBITORI DI PI3K

DIPARTIMENTO DI MEDICINA DIAGNOSTICA, CLINICA E DI SANITA PUBBLICA FARMACI INNOVATIVI INIBITORI DI PI3K Monica Civallero BKM- 120 BEZ 235 RAPAMICINA ENZASTAURI N CAL101 CICLO CELLULARE fosfoinosi'de

DIPARTIMENTO DI MEDICINA DIAGNOSTICA, CLINICA E DI SANITA PUBBLICA FARMACI INNOVATIVI INIBITORI DI PI3K Monica Civallero BKM- 120 BEZ 235 RAPAMICINA ENZASTAURI N CAL101 CICLO CELLULARE fosfoinosi'de

PROFILASSI ANTIBIOTICA E ANTIFUNGINA NEL PAZIENTE DA SOTTOPORRE A TRAPIANTO DI ORGANO SOLIDO

Versione n._ del Allegato 3 PROTOCOLLO PROFILASSI ANTIBIOTICA E ANTIFUNGINA NEL PAZIENTE DA SOTTOPORRE A TRAPIANTO DI ORGANO SOLIDO Versione Versione 1 Data Marzo 2010 Redazione / Aggiornamento Dr. Manuela

Versione n._ del Allegato 3 PROTOCOLLO PROFILASSI ANTIBIOTICA E ANTIFUNGINA NEL PAZIENTE DA SOTTOPORRE A TRAPIANTO DI ORGANO SOLIDO Versione Versione 1 Data Marzo 2010 Redazione / Aggiornamento Dr. Manuela

NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE CONCORDATA CON L AGENZIA EUROPEA DEI MEDICINALI (EMA) E L AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO (AIFA)

NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE CONCORDATA CON L AGENZIA EUROPEA DEI MEDICINALI (EMA) E L AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO (AIFA) Agosto 2012 Comunicazione diretta agli operatori sanitari sull associazione tra

NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE CONCORDATA CON L AGENZIA EUROPEA DEI MEDICINALI (EMA) E L AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO (AIFA) Agosto 2012 Comunicazione diretta agli operatori sanitari sull associazione tra

TERAPIE BIOLOGICHE PER IL TRATTAMENTO DEL MORBO DI CROHN (CD). Studente: Di Savino Augusta Corso di Immunologia Molecolare A.

TERAPIE BIOLOGICHE PER IL TRATTAMENTO DEL MORBO DI CROHN (CD). Studente: Di Savino Augusta Corso di Immunologia Molecolare A.A 2007/2008 LE TERAPIE BIOLOGICHE: possono avere una maggiore efficacia terapeutica;

TERAPIE BIOLOGICHE PER IL TRATTAMENTO DEL MORBO DI CROHN (CD). Studente: Di Savino Augusta Corso di Immunologia Molecolare A.A 2007/2008 LE TERAPIE BIOLOGICHE: possono avere una maggiore efficacia terapeutica;

Studio di popolazione su pazienti con insufficienza renale cronica nell ASP di Caserta: quali criticità legate alle terapie farmacologiche?

Roma Istituto Superiore di Sanità, 10/12/2012 XXI Seminario Nazionale di Farmacoepidemiologia La valutazione dell uso e della sicurezza dei farmaci: esperienze in Italia Studio di popolazione su pazienti

Roma Istituto Superiore di Sanità, 10/12/2012 XXI Seminario Nazionale di Farmacoepidemiologia La valutazione dell uso e della sicurezza dei farmaci: esperienze in Italia Studio di popolazione su pazienti

Alimentazione nel paziente trapiantato

Alimentazione nel paziente trapiantato Alterazioni metaboliche e nutrizionali Adamasco Cupisti Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale Università di Pisa Problematiche Nutrizionali nel trapiantato

Alimentazione nel paziente trapiantato Alterazioni metaboliche e nutrizionali Adamasco Cupisti Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale Università di Pisa Problematiche Nutrizionali nel trapiantato

I primi 5 tumori killer in Italia Maschi ,1% Polmone 26,7% 11,9% Stomaco-coloncolon 11,3% retto 9,8% Colon retto - prostata 7,6% 4,9% Vesc

Attività ità Sportiva e Neoplasie L impatto della Attività Fisica sulle neoplasie è un argomento di elevato interesse Sono state fatte diverse ipotesi, ma non se ne conoscono ancora gli esatti meccanismi.

Attività ità Sportiva e Neoplasie L impatto della Attività Fisica sulle neoplasie è un argomento di elevato interesse Sono state fatte diverse ipotesi, ma non se ne conoscono ancora gli esatti meccanismi.

Le Linee Guida ALS ERC del 2015 non contengono sostanziali cambiamenti rispetto alle precedenti linee guida ERC pubblicate nel 2010

I Farmaci Tommaso Pellis Anestesia, Terapia Intensiva e C.O. 118 AAS 5 Friuli Occidentale Ospedale Santa Maria degli Angeli Pordenone Direttore: F. Bassi thomas.pellis@gmail.com COI: Nessuno Le Linee Guida

I Farmaci Tommaso Pellis Anestesia, Terapia Intensiva e C.O. 118 AAS 5 Friuli Occidentale Ospedale Santa Maria degli Angeli Pordenone Direttore: F. Bassi thomas.pellis@gmail.com COI: Nessuno Le Linee Guida

SCHEDA FARMACO (a cura di UOS Farmacoeconomia e HTA, Area Centro) Nintedanib (VARGATEF)

Principio attivo (nome commerciale) Forma farmaceutica e dosaggio, posologia, prezzo, regime di rimborsabilità, ditta SCHEDA FARMACO (a cura di UOS Farmacoeconomia e HTA, Area Centro) Nintedanib (VARGATEF)

Principio attivo (nome commerciale) Forma farmaceutica e dosaggio, posologia, prezzo, regime di rimborsabilità, ditta SCHEDA FARMACO (a cura di UOS Farmacoeconomia e HTA, Area Centro) Nintedanib (VARGATEF)

La teoria del nefrone intatto di Bricker ha aperto la via alla comprensione del meccanismo di progressione del danno renale. La base strutturale

1 La teoria del nefrone intatto di Bricker ha aperto la via alla comprensione del meccanismo di progressione del danno renale. La base strutturale della natura progressiva del danno renale poggia sul riscontro

1 La teoria del nefrone intatto di Bricker ha aperto la via alla comprensione del meccanismo di progressione del danno renale. La base strutturale della natura progressiva del danno renale poggia sul riscontro

β 2 -microglobulina e KIM-1: punto di vista del clinico

02 03 Ottobre 2009 IL LABORATORIO NELLE URGENZE ED EMERGENZE β 2 -microglobulina e KIM-1: punto di vista del clinico Annalisa Noce U.O.S.D. di Nefrologia e Dialisi Policlinico Tor Vergata Roma β 2 -microglobulina

02 03 Ottobre 2009 IL LABORATORIO NELLE URGENZE ED EMERGENZE β 2 -microglobulina e KIM-1: punto di vista del clinico Annalisa Noce U.O.S.D. di Nefrologia e Dialisi Policlinico Tor Vergata Roma β 2 -microglobulina

NSCLC - stadio iiib/iv

I TUMORI POLMONARI linee guida per la pratica clinica NSCLC - stadio iiib/iv quale trattamento per i pazienti anziani con malattia avanzata? Il carcinoma polmonare è un tumore frequente nell età avanzata.

I TUMORI POLMONARI linee guida per la pratica clinica NSCLC - stadio iiib/iv quale trattamento per i pazienti anziani con malattia avanzata? Il carcinoma polmonare è un tumore frequente nell età avanzata.

La Radioterapia nel trattamento delle metastasi ossee: sempre la frazione unica? PierCarlo Gentile

La Radioterapia nel trattamento delle metastasi ossee: sempre la frazione unica? PierCarlo Gentile 90% dei pazienti affetti da neoplasie riferisce la comparsa di una sintomatologia algica associata. EBRT

La Radioterapia nel trattamento delle metastasi ossee: sempre la frazione unica? PierCarlo Gentile 90% dei pazienti affetti da neoplasie riferisce la comparsa di una sintomatologia algica associata. EBRT

SCHEDA DI VALUTAZIONE PER L INSERIMENTO DI FARMACI NON PRESENTI NEL PTR

RICHIESTA DI INSERIMENTO IN PTR DI SORAFENIB L01XE05 (Nexavar ) Presentata da Commissione Terapeutica Provinciale di Sassari In data gennaio 2009 Per le seguenti motivazioni: Sorafenib modifica lo standard

RICHIESTA DI INSERIMENTO IN PTR DI SORAFENIB L01XE05 (Nexavar ) Presentata da Commissione Terapeutica Provinciale di Sassari In data gennaio 2009 Per le seguenti motivazioni: Sorafenib modifica lo standard

Nefropatia diabetica

Nefropatia diabetica Prevalenza di insufficienza renale cronica in base ai fattori di rischio Incidenza di insufficienza renale terminale stratificata per eziologia Nefropatia diabetica Sindrome caratterizzata

Nefropatia diabetica Prevalenza di insufficienza renale cronica in base ai fattori di rischio Incidenza di insufficienza renale terminale stratificata per eziologia Nefropatia diabetica Sindrome caratterizzata

IL TRAPIANTO DI RENE DA DONATORE TRAUMATIZZATO

IL TRAPIANTO DI RENE DA DONATORE TRAUMATIZZATO E. Zitelli, S. Zonta, M. Bardone, L. Cobianchi, A. Sgarella, M. Abelli*, M. Mensi**, M. Alessiani, P. Dionigi, A. Zonta CHIRURGIA GENERALE, DIPARTIMENTO DI

IL TRAPIANTO DI RENE DA DONATORE TRAUMATIZZATO E. Zitelli, S. Zonta, M. Bardone, L. Cobianchi, A. Sgarella, M. Abelli*, M. Mensi**, M. Alessiani, P. Dionigi, A. Zonta CHIRURGIA GENERALE, DIPARTIMENTO DI

IL SUGAMMADEX. F. Turchet, P. Grassi, U. Lucangelo, G. Berlot

IL SUGAMMADEX F. Turchet, P. Grassi, U. Lucangelo, G. Berlot Scuola di Specializzazione in Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva Azienda Ospedaliero-Universitaria, Ospedale di Cattinara Università

IL SUGAMMADEX F. Turchet, P. Grassi, U. Lucangelo, G. Berlot Scuola di Specializzazione in Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva Azienda Ospedaliero-Universitaria, Ospedale di Cattinara Università

Viruria e viremia come marker precoci nella diagnosi delle infezioni da virus BK

Le proposte di Euroclone Diagnostica per le urgenze infettive Viruria e viremia come marker precoci nella diagnosi delle infezioni da virus BK Dott.ssa Silvia D Arcangelo, U.O. Microbiologia e Virologia,

Le proposte di Euroclone Diagnostica per le urgenze infettive Viruria e viremia come marker precoci nella diagnosi delle infezioni da virus BK Dott.ssa Silvia D Arcangelo, U.O. Microbiologia e Virologia,

Her2/neu Il ruolo del Pertuzumab

Università degli Studi di Torino Corso di Laurea Specialistica in Biotecnologie Mediche Her2/neu Il ruolo del Pertuzumab Corso di Immunologia Molecolare Anno Accademico 2007/08 Elisa Migliore Her2 nelle

Università degli Studi di Torino Corso di Laurea Specialistica in Biotecnologie Mediche Her2/neu Il ruolo del Pertuzumab Corso di Immunologia Molecolare Anno Accademico 2007/08 Elisa Migliore Her2 nelle

GRUPPO DI STUDIO TUMORI DELLA CUTE INDICAZIONI PER IL FOLLOW-UP DEI PAZIENTI TRAPIANTATI ED IMMUNOCOMPROMESSI

ANNO 2013 GRUPPO DI STUDIO TUMORI DELLA CUTE INDICAZIONI PER IL FOLLOW-UP DEI PAZIENTI TRAPIANTATI ED IMMUNOCOMPROMESSI A cura di: Enrico Colombo Il documento è stato valutato e validato da tutto il gruppo

ANNO 2013 GRUPPO DI STUDIO TUMORI DELLA CUTE INDICAZIONI PER IL FOLLOW-UP DEI PAZIENTI TRAPIANTATI ED IMMUNOCOMPROMESSI A cura di: Enrico Colombo Il documento è stato valutato e validato da tutto il gruppo

DISFUNZIONE CRONICA DEL TRAPIANTO RENALE (CAD): RUOLO DELLA TERAPIA IMMUNOSOPPRESSIVA

GIORNALE ITALIANO DI NEFROLOGIA / ANNO 25 S-44, 2008 / PP. S48-S52 DISFUNZIONE CRONICA DEL TRAPIANTO RENALE (CAD): RUOLO DELLA TERAPIA IMMUNOSOPPRESSIVA G. Comai, G. La Manna, G. Feliciangeli, G. Liviano

GIORNALE ITALIANO DI NEFROLOGIA / ANNO 25 S-44, 2008 / PP. S48-S52 DISFUNZIONE CRONICA DEL TRAPIANTO RENALE (CAD): RUOLO DELLA TERAPIA IMMUNOSOPPRESSIVA G. Comai, G. La Manna, G. Feliciangeli, G. Liviano

L aggiornamento pubblicato nel marzo del 2007 è stato integrato con la pubblicazione della prima lista di farmaci essenziali ad uso pediatrico

Nel 1977, l Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) pubblica il primo report sui farmaci essenziali. Indicato con l acronimo WHO TRS 615, il report tecnico costituisce la prima lista di farmaci essenziali

Nel 1977, l Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) pubblica il primo report sui farmaci essenziali. Indicato con l acronimo WHO TRS 615, il report tecnico costituisce la prima lista di farmaci essenziali

LE NECESSITA SANITARIE DEI PAZIENTI E IL RUOLO DEI CENTRI EMOSTASI E TROMBOSI

LE NECESSITA SANITARIE DEI PAZIENTI E IL RUOLO DEI CENTRI EMOSTASI E TROMBOSI Sophie Testa Centro Emostasi e Trombosi Laboratorio Analisi Chimico- Cliniche e Microbiologia Istituti Ospitalieri, Cremona

LE NECESSITA SANITARIE DEI PAZIENTI E IL RUOLO DEI CENTRI EMOSTASI E TROMBOSI Sophie Testa Centro Emostasi e Trombosi Laboratorio Analisi Chimico- Cliniche e Microbiologia Istituti Ospitalieri, Cremona

Questione farmaci oncologici ad alto costo

Per un nuovo Codice di Deontologia Medica Giornata di studio Pistoia, 18 gennaio 2014 Questione farmaci oncologici ad alto costo Giuseppe Traversa Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Prevenzione

Per un nuovo Codice di Deontologia Medica Giornata di studio Pistoia, 18 gennaio 2014 Questione farmaci oncologici ad alto costo Giuseppe Traversa Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Prevenzione

Takeda in cardiologia. Lo studio del Working Group della Società Italiana dell Ipertensione Arteriosa (SIIA) e della Fondazione SIIA (1)

Takeda in cardiologia Lo studio del Working Group della Società Italiana dell Ipertensione Arteriosa (SIIA) e della Fondazione SIIA (1) Analisi disegnata per valutare la prevalenza, la consapevolezza,

Takeda in cardiologia Lo studio del Working Group della Società Italiana dell Ipertensione Arteriosa (SIIA) e della Fondazione SIIA (1) Analisi disegnata per valutare la prevalenza, la consapevolezza,

Guida pratica per la valutazione del candidato al trapianto

Guida pratica per la valutazione del candidato al trapianto L ISCRIZIONE ALLA LISTA ATTIVA LA VALUTAZIONE PRE TRAPIANTO DEVE FOCALIZZARE L IDENTIFICAZIONE DELLE PROBLEMATICHE ED I FATTORI DI RISCHIO DEI

Guida pratica per la valutazione del candidato al trapianto L ISCRIZIONE ALLA LISTA ATTIVA LA VALUTAZIONE PRE TRAPIANTO DEVE FOCALIZZARE L IDENTIFICAZIONE DELLE PROBLEMATICHE ED I FATTORI DI RISCHIO DEI

Titolo: Trattamento di seconda linea con Axitinib: un arma efficace e ben tollerata nella sequenza terapeutica del carcinoma renale a cellule chiare

Titolo: Trattamento di seconda linea con Axitinib: un arma efficace e ben tollerata nella sequenza terapeutica del carcinoma renale a cellule chiare Autore: Guglielmini P.; 1 Serao A.; 2 Zai S.; 1 Piovano

Titolo: Trattamento di seconda linea con Axitinib: un arma efficace e ben tollerata nella sequenza terapeutica del carcinoma renale a cellule chiare Autore: Guglielmini P.; 1 Serao A.; 2 Zai S.; 1 Piovano

Una dermatite destinata a non finire mai

Una dermatite destinata a non finire mai Massimo Gola S.A.S. Dermatologia Allergologica e Professionale e Ambulatorio Dermatologico della Mano, Università e Azienda Sanitaria di Firenze, Presidio Ospedaliero

Una dermatite destinata a non finire mai Massimo Gola S.A.S. Dermatologia Allergologica e Professionale e Ambulatorio Dermatologico della Mano, Università e Azienda Sanitaria di Firenze, Presidio Ospedaliero

Farmaci biologici nel trattamento della psoriasi: differenze nei criteri di valutazione tra USA e UE.

Farmaci biologici nel trattamento della psoriasi: differenze nei criteri di valutazione tra USA e UE. Renato Bertini Malgarini, Giuseppe Pimpinella, Luca Pani 10 dicembre 2012- Istituto Superiore di Sanità

Farmaci biologici nel trattamento della psoriasi: differenze nei criteri di valutazione tra USA e UE. Renato Bertini Malgarini, Giuseppe Pimpinella, Luca Pani 10 dicembre 2012- Istituto Superiore di Sanità

Immunosoppressori: perché servono e quali sono i rischi CsA, TAC, MMF

Immunosoppressori: perché servono e quali sono i rischi CsA, TAC, MMF Laura Massella U.O. di Nefrologia e Dialisi Dpt. Nefro-Urologia Roma, 4 Maggio 2013 2 Immunosoppressori non- steroidei Ciclosporina

Immunosoppressori: perché servono e quali sono i rischi CsA, TAC, MMF Laura Massella U.O. di Nefrologia e Dialisi Dpt. Nefro-Urologia Roma, 4 Maggio 2013 2 Immunosoppressori non- steroidei Ciclosporina

Terzo Meeting di Ematologia non Oncologica Firenze gennaio

Dichiarazione di Trasparenza dei Rapporti Commerciali: La sottoscritta in qualità di Relatore, ai sensi dell art. 3.3 sul conflitto di interessi, dichiara che negli ultimi due anni non ha intrattenuto

Dichiarazione di Trasparenza dei Rapporti Commerciali: La sottoscritta in qualità di Relatore, ai sensi dell art. 3.3 sul conflitto di interessi, dichiara che negli ultimi due anni non ha intrattenuto

O.R.I.A. OSSERVATORIO RICERCA E INNOVAZIONE AZIENDALE. Reggio Emilia 4 giugno 2008

O.R.I.A. OSSERVATORIO RICERCA E INNOVAZIONE AZIENDALE Reggio Emilia 4 giugno 2008 Protocollo I.R.M.A. Innovazione in Radioterapia Mammaria CARCINOMA DELLA MAMMELLA A BASSO RISCHIO DI RECIDIVA LOCALE: IRRADIAZIONE

O.R.I.A. OSSERVATORIO RICERCA E INNOVAZIONE AZIENDALE Reggio Emilia 4 giugno 2008 Protocollo I.R.M.A. Innovazione in Radioterapia Mammaria CARCINOMA DELLA MAMMELLA A BASSO RISCHIO DI RECIDIVA LOCALE: IRRADIAZIONE

Schema dello studio clinico di Fase 2b

Sommario dei risultati dello studio clinico di Fase 2b di Ataluren presentato in occasione dell American Academy of Neurology Meeting il 16 Aprile 2010 Toronto, 16 Aprile 2010 - Un nuovo farmaco sperimentale

Sommario dei risultati dello studio clinico di Fase 2b di Ataluren presentato in occasione dell American Academy of Neurology Meeting il 16 Aprile 2010 Toronto, 16 Aprile 2010 - Un nuovo farmaco sperimentale

Gestione del Paziente Leishmaniotico Proteinurico

Gestione del Paziente Leishmaniotico Proteinurico 1 1. Patogenesi del danno renale Deposizione intraglomerulare di IC attivazione della via classica complemento solubilizzazione IC Infiammazione glomerulare

Gestione del Paziente Leishmaniotico Proteinurico 1 1. Patogenesi del danno renale Deposizione intraglomerulare di IC attivazione della via classica complemento solubilizzazione IC Infiammazione glomerulare

Sviluppo di nuovi protocolli terapeutici in ambito tumori rari LAURA CATENA

Sviluppo di nuovi protocolli terapeutici in ambito tumori rari LAURA CATENA I numeri dei tumori rari Entità con un tasso di incidenza inferiore a 6 ogni 100.000 persone/anno. 198 entità. Divise in 12 gruppi

Sviluppo di nuovi protocolli terapeutici in ambito tumori rari LAURA CATENA I numeri dei tumori rari Entità con un tasso di incidenza inferiore a 6 ogni 100.000 persone/anno. 198 entità. Divise in 12 gruppi

Sviluppo futuro della ricerca clinica Mario Scartozzi

HER2Club in gastric cancer Sviluppo futuro della ricerca clinica Mario Scartozzi La ricerca clinica per lo sviluppo di nuove strategie terapeutiche nei pazienti affetti da carcinoma gastrico metastatico

HER2Club in gastric cancer Sviluppo futuro della ricerca clinica Mario Scartozzi La ricerca clinica per lo sviluppo di nuove strategie terapeutiche nei pazienti affetti da carcinoma gastrico metastatico

Maria Antonietta Lepore Indagini sperimentali sui nuovi anticoagulanti orali. Meccanismo di azione e interazioni farmacologiche

A06 Maria Antonietta Lepore Indagini sperimentali sui nuovi anticoagulanti orali Meccanismo di azione e interazioni farmacologiche Copyright MMXV Aracne editrice int.le S.r.l. www.aracneeditrice.it info@aracneeditrice.it

A06 Maria Antonietta Lepore Indagini sperimentali sui nuovi anticoagulanti orali Meccanismo di azione e interazioni farmacologiche Copyright MMXV Aracne editrice int.le S.r.l. www.aracneeditrice.it info@aracneeditrice.it

Allegato IV. Conclusioni scientifiche

Allegato IV Conclusioni scientifiche 1 Conclusioni scientifiche Il 7 giugno 2017, la Commissione europea (CE) è stata informata di un caso mortale di insufficienza epatica fulminante in un paziente trattato

Allegato IV Conclusioni scientifiche 1 Conclusioni scientifiche Il 7 giugno 2017, la Commissione europea (CE) è stata informata di un caso mortale di insufficienza epatica fulminante in un paziente trattato

Modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo presentata dall'agenzia Europea per i Medicinali

Allegato II Modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo presentata dall'agenzia Europea per i Medicinali Il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e il foglio

Allegato II Modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo presentata dall'agenzia Europea per i Medicinali Il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e il foglio

SIEDP JOURNAL CLUB DIABETE. Maggio 2012

SIEDP JOURNAL CLUB DIABETE Maggio 2012 Commento su: Insulin degludec, an ultra-longacting basal insulin, versus insulin glargine in basalbolus treatment with mealtime insulin aspart in type 1 diabetes

SIEDP JOURNAL CLUB DIABETE Maggio 2012 Commento su: Insulin degludec, an ultra-longacting basal insulin, versus insulin glargine in basalbolus treatment with mealtime insulin aspart in type 1 diabetes

SCHEDA FARMACO. Principio attivo (nome commerciale) Forma farmaceutica e dosaggio, posologia, prezzo, regime di rimborsabilità, ditta

Principio attivo (nome commerciale) Forma farmaceutica e dosaggio, posologia, prezzo, regime di rimborsabilità, ditta Cabazitaxel (JEVTANA) SCHEDA FARMACO 60 mg - concentrato e solvente per soluzione per

Principio attivo (nome commerciale) Forma farmaceutica e dosaggio, posologia, prezzo, regime di rimborsabilità, ditta Cabazitaxel (JEVTANA) SCHEDA FARMACO 60 mg - concentrato e solvente per soluzione per

NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE CONCORDATA CON LE AUTORITA REGOLATORIE EUROPEE E L AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO (AIFA)

NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE CONCORDATA CON LE AUTORITA REGOLATORIE EUROPEE E L AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO (AIFA) Comunicazione diretta agli operatori sanitari relativa a reazioni avverse gravi conseguenti

NOTA INFORMATIVA IMPORTANTE CONCORDATA CON LE AUTORITA REGOLATORIE EUROPEE E L AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO (AIFA) Comunicazione diretta agli operatori sanitari relativa a reazioni avverse gravi conseguenti

Società Triveneta di Chirurgia Venerdi Bressanone

NET GASTROINTESTINALE Terapia Oncologica Medica DR Marija Petric Società Triveneta di Chirurgia Venerdi 22.03.2013 Bressanone Evolution of therapy for NEN s Seminars in Oncology, Vol 40, N 1, Feb 2013,

NET GASTROINTESTINALE Terapia Oncologica Medica DR Marija Petric Società Triveneta di Chirurgia Venerdi 22.03.2013 Bressanone Evolution of therapy for NEN s Seminars in Oncology, Vol 40, N 1, Feb 2013,

Presentazione della Survey sulla terapia antipertensiva nella pratica clinica

Presentazione della Survey sulla terapia antipertensiva nella pratica clinica a cura dell ARCA e MMG Lombardia Relatore : Dott. Elio Gorga, U.O Cardiologia Spedali Civili di Brescia Approssimativamente

Presentazione della Survey sulla terapia antipertensiva nella pratica clinica a cura dell ARCA e MMG Lombardia Relatore : Dott. Elio Gorga, U.O Cardiologia Spedali Civili di Brescia Approssimativamente

Medicina di genere e appropriatezza nel setting della Medicina Generale e Cure Primarie

Medicina di genere e appropriatezza nel setting della Medicina Generale e Cure Primarie Dr Marchi Rita Medico di Medicina Generale Presidente S.I.M.G di Ferrara 24 settembre 2016 Dati ISTAT 2012-2013,

Medicina di genere e appropriatezza nel setting della Medicina Generale e Cure Primarie Dr Marchi Rita Medico di Medicina Generale Presidente S.I.M.G di Ferrara 24 settembre 2016 Dati ISTAT 2012-2013,

BUDESONIDE NELLA MALATTIA DI CROHN. M. Astegiano Centro di Diagnosi e Cura delle Malattie dell Intestino Ospedale Molinette - Torino

BUDESONIDE NELLA MALATTIA DI CROHN M. Astegiano Centro di Diagnosi e Cura delle Malattie dell Intestino Ospedale Molinette - Torino Saint Vincent, 23 Settembre 2005 TERAPIA MEDICA DELLE IBD Guarigione

BUDESONIDE NELLA MALATTIA DI CROHN M. Astegiano Centro di Diagnosi e Cura delle Malattie dell Intestino Ospedale Molinette - Torino Saint Vincent, 23 Settembre 2005 TERAPIA MEDICA DELLE IBD Guarigione

L insufficienza renale cronica mild to moderate e la gravidanza La gravidanza nelle donne con malattia renale cronica con GFR>30 ml/min

L insufficienza renale cronica mild to moderate e la gravidanza La gravidanza nelle donne con malattia renale cronica con GFR>30 ml/min Monica Limardo Divisione di Nefrologia e Dialisi Ospedale A. Manzoni

L insufficienza renale cronica mild to moderate e la gravidanza La gravidanza nelle donne con malattia renale cronica con GFR>30 ml/min Monica Limardo Divisione di Nefrologia e Dialisi Ospedale A. Manzoni

RICERCA E SVILUPPO DI NUOVI FARMACI

RICERCA E SVILUPPO DI NUOVI FARMACI In passato le scoperte dei farmaci erano occasionali. Si trattava di sostanze di derivazione vegetale o animale STRATEGIE DI RICERCA: Quali sono i fattori che influenzano

RICERCA E SVILUPPO DI NUOVI FARMACI In passato le scoperte dei farmaci erano occasionali. Si trattava di sostanze di derivazione vegetale o animale STRATEGIE DI RICERCA: Quali sono i fattori che influenzano

Il significato degli esami di coagulazione. Walter Ageno

Il significato degli esami di coagulazione Walter Ageno Principali caratteristiche dei nuovi anticoagulanti Via orale di somministrazione Ampia finestra terapeutica Farmacocinetica e farmacodinamica prevedibili

Il significato degli esami di coagulazione Walter Ageno Principali caratteristiche dei nuovi anticoagulanti Via orale di somministrazione Ampia finestra terapeutica Farmacocinetica e farmacodinamica prevedibili

IL FOLLOW-UP DEL CARCINOMA DIFFERENZIATO DELLA TIROIDE SECONDO LE

IL FOLLOW-UP DEL CARCINOMA DIFFERENZIATO DELLA TIROIDE SECONDO LE LINEE GUIDA ATA 2016 Maria Grazia Castagna Dipartimento di Medicina Interna, Scienze Endocrino-Metaboliche e Biochimica, Sezione di Endocrinologia

IL FOLLOW-UP DEL CARCINOMA DIFFERENZIATO DELLA TIROIDE SECONDO LE LINEE GUIDA ATA 2016 Maria Grazia Castagna Dipartimento di Medicina Interna, Scienze Endocrino-Metaboliche e Biochimica, Sezione di Endocrinologia

Diagnosi precoce: utopia o realtà?

Diagnosi precoce: utopia o realtà? Valter Torri Laboratorio di Metodologia per la Ricerca Clinica Dipartimento di Oncologia Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS, Milano è il 3% del totale

Diagnosi precoce: utopia o realtà? Valter Torri Laboratorio di Metodologia per la Ricerca Clinica Dipartimento di Oncologia Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS, Milano è il 3% del totale

Approfondimenti scientifici

Approfondimenti scientifici 2 J. Studi comparativi di farmacocinetica e sicurezza di capsule orali e compresse orodispersibili di lansoprazolo in soggetti sani W. FRESTON Aliment Pharmacol Ther 2003; 17:

Approfondimenti scientifici 2 J. Studi comparativi di farmacocinetica e sicurezza di capsule orali e compresse orodispersibili di lansoprazolo in soggetti sani W. FRESTON Aliment Pharmacol Ther 2003; 17:

L ipercolesterolemia familiare

L ipercolesterolemia familiare In alcuni soggetti l aumentata concentrazione di colesterolo nel sangue è causata da un difetto ereditario genetico noto come ipercolesterolemia familiare (Familial Hypercholesterolemia,

L ipercolesterolemia familiare In alcuni soggetti l aumentata concentrazione di colesterolo nel sangue è causata da un difetto ereditario genetico noto come ipercolesterolemia familiare (Familial Hypercholesterolemia,

AULA ROSSA STUDI CLINICI IN CORSO

Terza Giornata Fiorentina dedicata ai pazienti con malattie mieloproliferative croniche AULA ROSSA STUDI CLINICI IN CORSO Che cosa è uno studio clinico e a cosa serve? Si definisce sperimentazione clinica,

Terza Giornata Fiorentina dedicata ai pazienti con malattie mieloproliferative croniche AULA ROSSA STUDI CLINICI IN CORSO Che cosa è uno studio clinico e a cosa serve? Si definisce sperimentazione clinica,

Farmaci e placebo (trial clinici) 1

Farmaci e placebo (trial clinici) 1??????? Effetto(i) placebo Aspettative ed esperienze passate Aspetto fisico di un trattamento Informazioni dall ambiente Carlino E et al. Curr Op Sup Pall Care (2012).

Farmaci e placebo (trial clinici) 1??????? Effetto(i) placebo Aspettative ed esperienze passate Aspetto fisico di un trattamento Informazioni dall ambiente Carlino E et al. Curr Op Sup Pall Care (2012).

Nuovi regimi terapeutici nel trattamento del mieloma multiplo in pazienti non candidabili a trapianto

Nuovi regimi terapeutici nel trattamento del mieloma multiplo in pazienti non candidabili a trapianto Antonio Palumbo Divisione di Ematologia Universitaria, Ospedale Molinette, Torino Per più di quattro

Nuovi regimi terapeutici nel trattamento del mieloma multiplo in pazienti non candidabili a trapianto Antonio Palumbo Divisione di Ematologia Universitaria, Ospedale Molinette, Torino Per più di quattro

Una marea di nuovi farmaci per il diabete.. all orizzonte

SOD Clinica Medica Dott. Marco Cardinali Una marea di nuovi farmaci per il diabete.. all orizzonte Il sottoscritto Marco Cardinali ai sensi dell art. 76 comma 4 dell Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio

SOD Clinica Medica Dott. Marco Cardinali Una marea di nuovi farmaci per il diabete.. all orizzonte Il sottoscritto Marco Cardinali ai sensi dell art. 76 comma 4 dell Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio

Gruppo di lavoro per l appropriatezza prescrittiva ospedale/territorio Documento finale - giugno 2014

Gruppo di lavoro per l appropriatezza prescrittiva ospedale/territorio Documento finale - giugno 2014 Prescrizione di farmaci Classe C10AA (inibitori della HMG CoA reduttasi) L indicazione regionale è

Gruppo di lavoro per l appropriatezza prescrittiva ospedale/territorio Documento finale - giugno 2014 Prescrizione di farmaci Classe C10AA (inibitori della HMG CoA reduttasi) L indicazione regionale è

RENE. Tavola Rotonda Terapia della microangiopatia: oltre il controllo glicemico. Salvatore A. De Cosmo

Tavola Rotonda Terapia della microangiopatia: oltre il controllo glicemico RENE Salvatore A. De Cosmo S.C di Endocrinologia e Malattie del Metabolismo Istituto Scientifico CSS, San Giovanni Rotondo 153/million

Tavola Rotonda Terapia della microangiopatia: oltre il controllo glicemico RENE Salvatore A. De Cosmo S.C di Endocrinologia e Malattie del Metabolismo Istituto Scientifico CSS, San Giovanni Rotondo 153/million

STUDI CLINICI IN CORSO nella POLICITEMIA VERA

Quinta Giornata Fiorentina dedicata ai pazienti con malattie mieloproliferative croniche Sabato 9 Maggio 2015 STUDI CLINICI IN CORSO nella POLICITEMIA VERA Alessandro M. Vannucchi Laboratorio Congiunto

Quinta Giornata Fiorentina dedicata ai pazienti con malattie mieloproliferative croniche Sabato 9 Maggio 2015 STUDI CLINICI IN CORSO nella POLICITEMIA VERA Alessandro M. Vannucchi Laboratorio Congiunto

Diabete di tipo 2: iniziare lo screening per la microalbuminuria alla diagnosi di diabete

La compromissione renale in corso di diabete mellito rappresenta un'evenienza sempre più frequente sia La nefropatia diabetica è responsabile non solo dell'insufficienza renale terminale (ESRF), ma anche

La compromissione renale in corso di diabete mellito rappresenta un'evenienza sempre più frequente sia La nefropatia diabetica è responsabile non solo dell'insufficienza renale terminale (ESRF), ma anche

Uso del Levamisolo e della Ciclofosfamide nella Sindrome Nefrosica Idiopatica in età Pediatrica

Uso del Levamisolo e della Ciclofosfamide nella Sindrome Nefrosica Idiopatica in età Pediatrica Luciana Ghio Elena Groppali ROMA 4 Maggio 2013 IV Congresso ASNIT Onlus Incontro medici e famiglie Risposta

Uso del Levamisolo e della Ciclofosfamide nella Sindrome Nefrosica Idiopatica in età Pediatrica Luciana Ghio Elena Groppali ROMA 4 Maggio 2013 IV Congresso ASNIT Onlus Incontro medici e famiglie Risposta

Rischio clinico nella terapia immunosoppressiva del trapianto renale

Rischio clinico nella terapia immunosoppressiva del trapianto renale Dott. G. Gubbiotti SC Nefrologia Dialisi e Trapianto di Rene Azienda Ospedaliera di Perugia Perugia 08-Ottobre-2013 Trapianto renale.

Rischio clinico nella terapia immunosoppressiva del trapianto renale Dott. G. Gubbiotti SC Nefrologia Dialisi e Trapianto di Rene Azienda Ospedaliera di Perugia Perugia 08-Ottobre-2013 Trapianto renale.

Es. BCR-ABL. Es. RAS Es. ERBB2. Es. MYC. Si riscontra frequentemente nei cancri degli animali, mentre è raro nell uomo.

Il cancro è associato a alterazioni dei meccanismi di controllo del ciclo cellulare. mutazioni del DNA a carico di oncogeni, geni oncosoppressori, geni del riparo del DNA, geni che regolano l apoptosi

Il cancro è associato a alterazioni dei meccanismi di controllo del ciclo cellulare. mutazioni del DNA a carico di oncogeni, geni oncosoppressori, geni del riparo del DNA, geni che regolano l apoptosi

Dott. Stefano Frara Prof. Andrea Giustina Università Vita-Salute, Ospedale San Raffaele Milano

Dott. Stefano Frara Prof. Andrea Giustina Università Vita-Salute, Ospedale San Raffaele Milano QUANDO IMPIEGARE I FARMACI INIBITORI DEL RIASSORBIMENTO OSSEO? 0 Effetti scheletrici degli inibitori dell

Dott. Stefano Frara Prof. Andrea Giustina Università Vita-Salute, Ospedale San Raffaele Milano QUANDO IMPIEGARE I FARMACI INIBITORI DEL RIASSORBIMENTO OSSEO? 0 Effetti scheletrici degli inibitori dell

Allegato II. Modifiche ai relativi paragrafi del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo

Allegato II Modifiche ai relativi paragrafi del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo 6 Per i medicinali contenenti gli inibitori dell enzima di conversione dell angiotensina

Allegato II Modifiche ai relativi paragrafi del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo 6 Per i medicinali contenenti gli inibitori dell enzima di conversione dell angiotensina

Donazioni e trapianti, l Emilia Romagna al di sopra della media nazionale

14 aprile 2014 Donazioni e trapianti, l Emilia Romagna al di sopra della media nazionale L'assessore Lusenti: "Un sistema che conferma efficienza, qualità e sicurezza" La nostra regione è in testa nella

14 aprile 2014 Donazioni e trapianti, l Emilia Romagna al di sopra della media nazionale L'assessore Lusenti: "Un sistema che conferma efficienza, qualità e sicurezza" La nostra regione è in testa nella